現在、日本では北海道にヒグマが、本州と四国にはツキノワグマが分布しています。

この二種は地理的に明確に分かれており、北海道にはツキノワグマはまったく生息していません。

ではなぜ同じ日本列島でありながら、ツキノワグマは北海道に分布していないのでしょうか?

そもそも、ツキノワグマが北海道に生息していたことはあるのでしょうか?

本記事はこの謎について、生態学的・地理的な視点から説明しています。

この記事の要約

- 日本列島には中期更新世(50万~20万年前)にツキノワグマが本州に渡来。

- ツキノワグマが北海道に分布しなかった理由は、体が小さく寒冷や長距離遊泳に耐えられず、森林性で行動圏が狭く、氷期の津軽海峡周辺が不適な環境だったため。

- ヒグマは大型で寒さに強く泳ぎも得意だったため、津軽海峡を越えて本州に定着できた。

- 更新世以降、本州のヒグマは絶滅し、ツキノワグマは生息域を拡大。

ニホンツキノワグマの分布

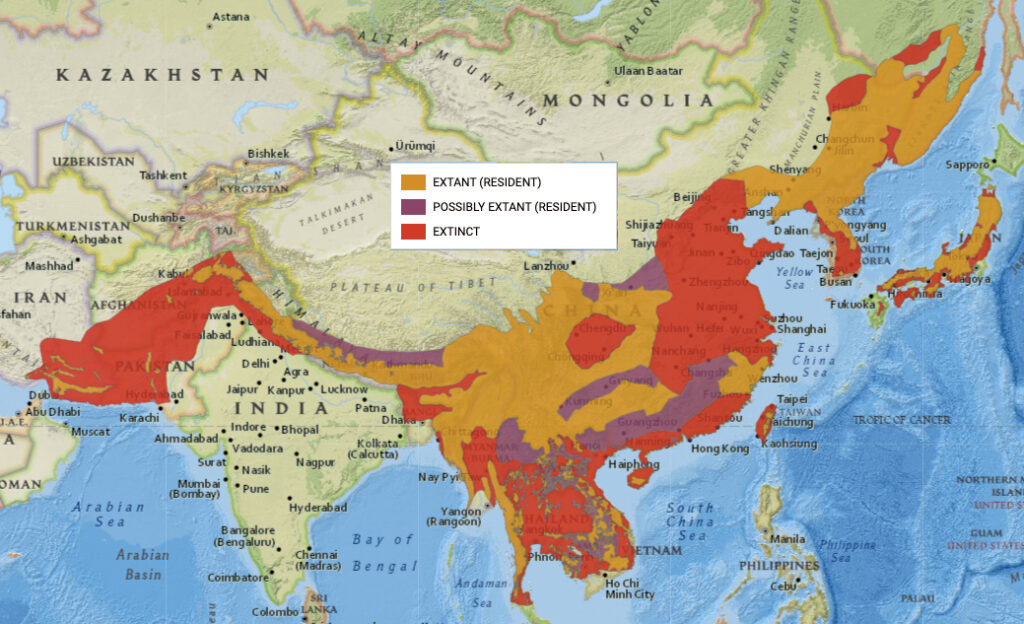

ツキノワグマはアジアに広く分布していますが、その中でも日本に生息しているものは、ニホンツキノワグマという固有の亜種になります。

ニホンツキノワグマの体長は1~1.5メートル、体重はオスで60~120キログラムで、ユーラシア大陸産に比べ小型です。

現在、ニホンツキノワグマは千葉県を除く本州の東北地方から中部山岳にかけて、近畿・中国地方の森林、そして四国では一部の山地にわずかに生息しています。

一方、かつては九州にも生息していましたが、現在では絶滅したと考えられています。

関連記事:九州にクマがいない理由とその背景について詳しく解説 | ジオチャン

そして北海道にはツキノワグマは生息しておらず、代わりにヒグマが暮らしています。

クマ属の進化史

それではまず、ツキノワグマの進化の歴史から見ていきましょう。

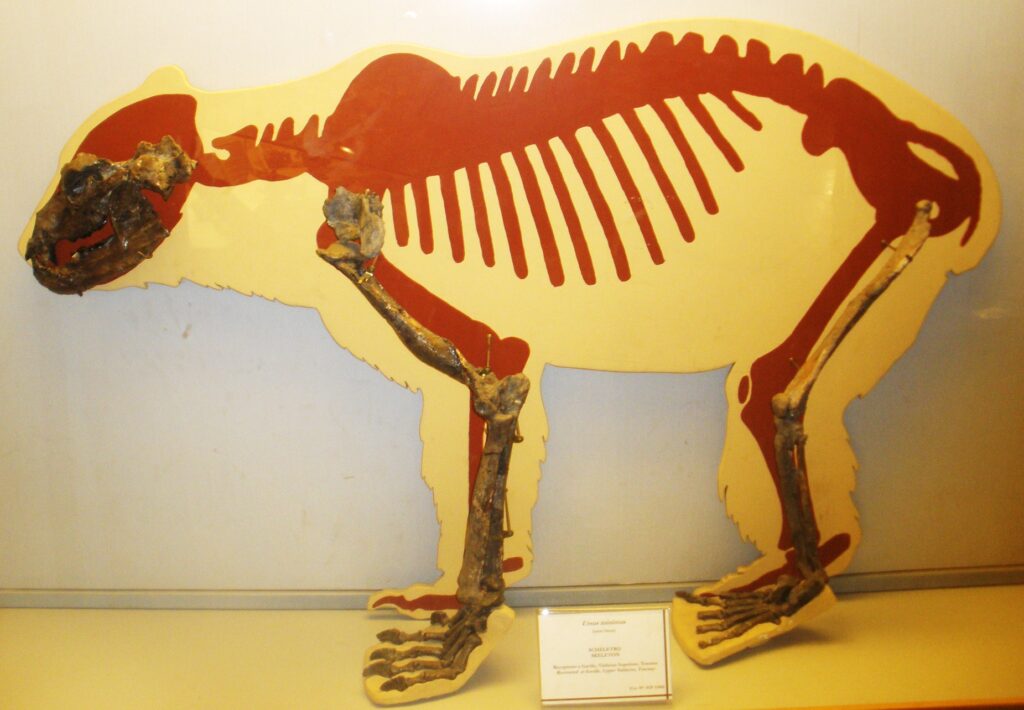

ツキノワグマをはじめとする現代のクマ属の起源は、ヨーロッパに生息していたオーヴェルニュグマ(Ursus minimus)にさかのぼると考えられています。

この絶滅種は鮮新世から更新世にかけて、約530万年前から180万年前までの長い期間にわたり存在していました。

その生息域はヨーロッパ大陸全域に広がり、東は黒海沿岸、南はイタリアまで達していたとされています。

オーヴェルニュグマは以前は昆虫食中心だと考えられていましたが、新しい研究では、雑食性でいろんなものを食べていた可能性が高いと判明しました。

オーヴェルニュグマの雑食性は、進化の土台として大きな強みとなった可能性があります。

この適応性の高さが、環境の変化にも柔軟に対応することを可能にし、やがて食性の異なる多様なクマが生まれることにつながったと考えられています。

オーヴェルニュグマの骨格の特徴は現代のツキノワグマと非常によく似ており、骨の年代を除けば両者を区別するのが難しい場合もあるほどです。

このことは、ツキノワグマの系統がオーヴェルニュグマとの共通祖先から非常に早い段階で分岐したことを示唆しています。

そして、約300万年前、この系統はツキノワグマとアメリカクロクマのグループへと分かれました。

関連記事:カナダ・ラブラドール地方のアメリカグマが超肉食化している!! | ジオチャン

ツキノワグマの仲間は、アジア大陸の比較的温かい森を中心に広がり、そこで独自の進化を遂げました。

一方で、アメリカクロクマのグループは、ツキノワグマとは少し違う道を選びました。

彼らはより寒い環境に適応し、氷河期に海面が下がって陸地になったベーリング地峡を渡って、アジアから北アメリカ大陸へと移動しました。

そして、その北米の森で独自の進化を遂げて、現在に至ったのです。

また、オーヴェルニュグマから分かれた別の系統は、約300万年前にヒグマとして進化しました。

ヒグマは寒冷地への適応力が高く、ユーラシア大陸全域に広がり、のちにベーリング地峡を渡って北米にも進出しました。

さらに、ヒグマの中から約60万年前にホッキョクグマが分岐しています。

これは極地環境に特化した種で、海氷上での狩りに適応した肉食性のクマです。

日本列島への渡来史

中期更新世、およそ50万年前から20万年前の氷期になると、地球全体の寒冷化がさらに進み、極地の氷床が拡大し、海面が大きく低下しました。

その結果、大陸と日本列島の間が浅くなり、多くの動物が列島へ移動できるようになりました。

この時期、大陸に生息していたツキノワグマは、シベリア東部や中国東北部から朝鮮半島を経由して日本列島へ渡ったと考えられています。

こうしてツキノワグマは、本州を中心に日本列島へ定着し、現在につながる分布の基盤を築いたのです。

一方、ヒグマは約60万年前から数度にわたりサハリンを経由して北海道に渡ってきました。

さらに興味深いことに、ヒグマはかつては本州にも広く分布していたことがわかっています。

関連記事:本州にヒグマが生息していない理由を徹底解説 | ジオチャン

研究の結果、ヒグマは少なくとも二つの異なる時代に、ユーラシア大陸から本州へ渡ってきたことが明らかになりました。

一つ目のグループは、34万年以上前という非常に古い時代に渡来しましたが、そのルートや詳細はまだ分かっていません。

一方、二つ目のグループは、およそ14万年前の氷期に、海面が下がった津軽海峡を越えて、北海道から本州に移動してきたと考えられています。

この説は、本州の化石から見つかったヒグマのDNAが、現在の北海道のヒグマのDNAと非常に近い関係にあることからも裏付けられています。

津軽海峡、いわゆるブラキストン線は動物の分布境界として有名ですが、氷河期の中でも、特に限られた時期には、大型の動物が本州と北海道を行き来できたこともあったようです。

例えば、体が大きくて寒さに強く、泳ぎの得意だったナウマンゾウやヤベオオツノジカは、流氷や浅瀬を使って本州から北海道に渡ったと考えられています。

ツキノワグマが北海道に分布しない理由

一方で、ツキノワグマはこのブラキストン線を越えて北海道に行くことはできませんでした。

ツキノワグマが津軽海峡を渡らなかった理由には、いくつかの生態的・行動的な要因が関わっています。

まず、ヒグマと比べるとツキノワグマは体が小型で寒冷環境への耐性も低く、更新世の寒冷期における海を渡るような過酷な条件には適応できませんでした。

ヒグマは体が大きく、寒さに強いため、数キロ以上の長距離を泳いで島から島へ渡ることができます。

記録に残っている最も有名な事例は、1912年のものです。この時、稚内方面からヒグマが海を泳いで渡り、最短でも約20kmある利尻島に上陸しました。

当時の新聞記事や郷土資料館の記録によると、このヒグマはオスの成獣で、その後、島民によって撲殺されています。

また、比較的最近では、2018年にもヒグマの痕跡が利尻島で確認され、大きな話題となりました。

監視カメラにヒグマが映っていたり、糞や足跡が見つかったりしたことから、再びヒグマが海を渡って上陸したことが確認されています。

一方で、ツキノワグマは泳ぐことはできますが、長距離遊泳の記録はなく、海や大河を積極的に渡る習性も持っていませんでした。

さらに、ツキノワグマは森林性で行動圏が比較的狭く、広大な行動圏を持つヒグマと違い、分布を拡大する必要性や機会自体が少なかったと考えられます。

氷期の津軽海峡周辺は、現在のように落葉広葉樹林はなく、寒冷な気候の影響で針葉樹林やタイガに覆われていました。

こうした環境は木の実や果実、柔らかい植物質を主な餌とするツキノワグマには必ずしも適していません。

彼らの生活に欠かせない豊富な広葉樹林性の食資源が乏しかったため、この地域はツキノワグマにとって生息に向かない土地だったのです。

そのため、ツキノワグマは氷期の津軽海峡付近に積極的に進出することもなかったでしょう。

このように、氷期の低海水準期であっても、北海道へ北上して渡海するような行動は生態的に起こりにくく、実際に北海道での化石も確認されていません。

大陸のツキノワグマの分布を見ても同じことが言えます。

現在、ツキノワグマは中国東北部やロシア沿岸南部とかなり北部まで生息していますが、氷期には気温の低下により生息域は南方へ押し込まれていました。

そのため、当時の北方ルートは寒冷な針葉樹林やタイガが広がる不適な環境であったことも重なり、ツキノワグマは北海道へ渡ることができなかったのです。

ヒグマとの共存関係

更新世の間、地球は寒冷化が進み、ツキノワグマの生息地である落葉広葉樹林は次第に縮小していきました。

そのため、多くの地域集団が絶滅しましたが、ニホンツキノワグマはこの環境変化を生き抜いた集団でした。

ニホンツキノワグマの遺伝的多様性は大陸のツキノワグマに比べて非常に低く、日本に渡来して以来ずっと安定した大集団ではなく、最近になって個体数を増やしたことがわかっています。

この背景には、本州にかつて生息していたヒグマの存在が影響していた可能性があります。

アジアではヒグマとツキノワグマが同じ地域に生息している場所があります。

例えば中国東北部の黒竜江省では、両者が同じ保護区内に暮らしていますが、実際にはすみわけを行っています。

調査によれば、ツキノワグマはヒグマよりも標高の高い場所を利用する傾向があり、ヒグマはより低地を好むことが分かっています。

また、活動時間にも違いがあり、両者が同じ地域で暮らすときには、ツキノワグマがより昼間に行動をシフトさせ、ヒグマとの競合を避けています。

更新世以降の変遷

最終的に、更新世が終わる約1万2000年前に本州のヒグマが絶滅しました。

本州のヒグマが絶滅した原因は、温暖化による植生の変化や大型草食動物の消失、さらに人間の移住などが複合的に影響した結果だと考えられています。

こうして、ヒグマが絶滅したことや温暖な気候になったため、ニホンツキノワグマは生息域を広げ、繁栄の時代を迎えたと推測されています。

しかし、ツキノワグマは再び脅威にさらされています。

現在、ツキノワグマは本州と四国の限られた山地にのみ生息しており、環境省のレッドリストでは準絶滅危惧種に指定されています。

特に四国のツキノワグマは、剣山系や石鎚山系などごく限られた山地に数十頭程度しか残っておらず、絶滅の危険性が非常に高い集団です。

かつての森林伐採と人工林化によって生息環境が大きく損なわれ、さらに大々的な駆除によって個体数が急減しました。

現在では小さな個体群が山地ごとに孤立しており、個体群同士の交流がないため遺伝子の多様性が失われ、環境変化や病気への抵抗力も弱まっています。

また、九州にもかつては生息していましたが、戦後の森林伐採と狩猟圧により大きく数を減らし、2012年には環境省により絶滅が認められました。

一方で、近年では全国的にツキノワグマの出没件数が増加しており、令和5年度には過去最多の記録が報告されました。

これは、過疎化や林業の衰退によって里山の管理が行き届かなくなったこと、生息域の拡大や局所的な個体数の回復に加え、ドングリなど堅果類の不作といった餌資源の不安定化が要因と考えられています。

まとめ

ツキノワグマが北海道に分布していない理由は、進化の過程で形成された生態的特性と、氷河期における環境条件が複合的に作用した結果です。

ヒグマは大型の体と優れた遊泳能力、寒冷適応により津軽海峡を越えることができました。

一方、森林性で小型のツキノワグマには、そうした長距離遊泳の能力も習性もありませんでした。

さらに重要なことは、氷期の津軽海峡周辺が針葉樹林やタイガに覆われ、木の実や果実を主食とするツキノワグマには不適な環境だったため、そもそも北海道への進出動機が生態的に生じにくかったのです。

数十万年という長い時間軸の中で形成された分布パターンを理解することは、限られた島国という環境で生きる野生動物との共存を考える上で、重要な示唆を与えてくれるでしょう。

もしさらに詳しく、ツキノワグマとヒグマの違いや日常の行動、冬眠や子育ての様子まで知りたいなら、2025年3月発売の単行本『にっぽんのクマ』がおすすめです。

この本では、ツキノワグマ・ヒグマの生態、体の仕組み、知能や性格、さらに人間との関わりや被害への対策まで、クマにまつわる情報が幅広く解説されています。

関連記事:クマ被害が増加している理由がわかるおすすめ本 | ジオチャン

この記事はYouTubeの動画でも見ることができます。

参考:

コメント