地球上にはさまざまな毒を持つ動物が存在しますが、興味深いことに、それらの多くは熱帯や温暖な地域に集中しており、寒冷地では非常に少ないことが知られています。それではなぜ寒い場所では毒を持つ動物が少なくなるのでしょうか。

本記事はこの謎について最新の研究結果をもとに詳しく解明しています。

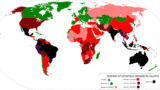

世界の有毒動物の分布

有毒動物が多い国々

アメリカ陸軍害虫管理委員会がまとめた生物による危害データベースは、世界中で人間に重傷や死亡を引き起こしたことが報告されている500種以上の生物をまとめた包括的な資料です。

このデータによると、毒を持つ動物が特に多い国として知られているのがメキシコです。メキシコには人間に重傷や死亡を引き起こす毒を持つ生物が、約80種生息しており、これはブラジルの79種、オーストラリアの66種を上回ります。

こうした有毒動物にはヘビやサソリだけでなく、例えばドクトカゲ類などの有毒トカゲやクモ、毒性のある昆虫も含まれています。

また、上記の上位3カ国に加え、コロンビア、インド、インドネシア、ベトナムでは、それぞれ50種以上の有毒生物が生息しています。

寒冷地域の有毒動物数

一方で、寒冷地域では毒を持つ動物自体の数が著しく減少します。例えば、ヨーロッパ、中央アジア、カナダは極端に少なく、1ヵ国あたり10種未満となっています。こうした分布の差は単なる感覚ではなく、実際のデータが裏付けています。

最も北に生息する毒ヘビはヨーロッパクサリヘビで、スカンディナヴィア半島南部やバルト海沿岸、イギリス南部などに分布しています。それより北の地域には、毒を持つ哺乳類・爬虫類・両生類はほとんど見られません。そのうえ、ヨーロッパクサリヘビの毒性も比較的弱く、人が咬まれても命に関わることはほとんどありません。

寒冷地で有毒動物が少ない理由

変温動物の生理的制約

カナダのダルハウジー大学で生物学の修士号を取得したベサニー・ノードストロム氏は、オサガメとクラゲの捕食関係を研究している、毒に関する専門家です。

ノードストロム氏によると、毒を持つ動物の多くは、ヘビやクモ、クラゲなどの変温動物です。これらの動物は体温調節ができないため、寒冷な気候では数が少なくなります。

エネルギー消費の問題

毒を生産することは、特に寒冷な気候に生息する変温動物にとって、多くのエネルギーを必要とすると考えられています。そのため、こうした動物の多くは、何らかの凍結回避戦略や凍結耐性戦略を進化させてきました。

カナダに生息するアメリカアカガエルはその一例です。このカエルは肝臓のグリコーゲンをグルコースに変換し、体内で不凍液として作用させます。そのため、毒を生産して使用する余力があまりない可能性があると、ノードストロム氏は指摘しています。

カナダの毒ヘビ事例

カナダには4種の毒ヘビが生息しています。キタタイヘイヨウガラガラヘビ、マサソーガガラガラヘビ、デザートナイトスネーク、そしてプレーリーガラガラヘビです。これらのヘビはいずれもカナダ南部に分布しており、寒さを避けるために地面が凍らない深さまで潜って冬眠します。

熱帯地域に有毒動物が多い理由

生物多様性と競争環境

また、熱帯に毒を持つ動物が多いのは、気温が高く一年を通して活動できる環境で、捕食や生存の競争が特に激しいからでもあります。

熱帯地域は地球上で最も生物多様性が高い地域のひとつです。生物多様性が高いということは、同じ空間に多くの種類の生物が生息しており、食物連鎖や生存競争が激しいことを意味します。

このような競争環境では、捕食者から身を守ったり、獲物を効率的に捕まえたりするための適応が非常に重要になります。その結果、毒を持つことが進化上有利な戦略として選ばれやすくなり、多くの種が毒を進化させてきたのです。

一方で、西サハラのように気温は高くても極端に乾燥している場所では、生物そのものが少ないため、毒を持つ動物もあまり多くは見られません。

アポセマティズム(警告色)

さらに、毒を持つこと自体は単に攻撃や防御の手段というだけでなく、警告色や警戒行動と結びついていることも多く見られます。熱帯地域では鮮やかな色彩を持つ有毒生物が多く、捕食者に対して危険であると警告する役割を果たしています。

このアポセマティズム(警告色)の戦略は、毒の進化をさらに促進し、毒を持つ生物が多く存在する環境を作り出しています。つまり、捕食者が警告色を学習すると、毒の存在が生存に直結するようになり、その結果、毒を持つ生物の数や多様性が高い環境が維持されやすくなるのです。

進化の歴史的要因

地質学的変化の影響

そして、ノードストロム氏は進化の歴史全般を考慮することも重要だと付け加えています。現在の動物の分布や毒の有無を考えるとき、今だけの環境や気候だけで説明するのは不十分です。

地球の気候や地形は長い時間の中で変化してきました。たとえば、氷河期や大陸移動などがその例です。そのため、ある動物がどこに分布しているか、どのくらい毒を持っているかは、進化の歴史や過去の環境変化と強く関係しています。

島嶼生態系の特殊性

たとえばカリブ海の島々は大陸から隔絶され、しかも面積が小さいため、生態系の多様性が限られています。その結果、強い毒を持つ動物はあまり発達しませんでした。

マダガスカルも同じように、大陸から約8800万年前に孤立したため、毒を持つグループの多くが渡来できませんでした。さらに大型の捕食者もいなかったので、毒を進化させる必要がほとんどなかったのです。

オーストラリアの特殊事情

有毒動物大国の実態

有毒生物が多い国と聞いて、皆さんが真っ先に思い浮かべるのはオーストラリアではないでしょうか。オーストラリアにはクモ、ヘビ、クラゲ、タコ、アリ、ハチ、そしてカモノハシまで、目もくらむほど多様な毒を持つ生物が生息しています。

ゴンドワナ大陸からの遺産

これらの生物の多くは、オーストラリア大陸が形成される前から存在していました。オーストラリアは約1億年前に、南半球の超大陸ゴンドワナから分離して独立した大陸となりました。毒を持つ昆虫の系統は、その2から3倍前から存在していたと考えられています。言い換えれば、もともと毒を持っていた種の一部は、オーストラリアが孤立した大陸になるときにそのままそこに残ったということです。

毒性節足動物の歴史

オーストラリアの毒性節足動物には、アギトアリ属のように噛まれると激しく痛むものがいますが、これらのアリはオーストラリアだけでなく、世界中の熱帯・亜熱帯地域にも生息しています。

同様に、キバハリアリ属のアリは噛むだけでなく腹部の毒針で刺すこともでき、世界で最も危険なアリの一つとされ、ギネス世界記録によれば1936年以降3人が死亡したと報告されています。これらの毒性アリの系統は、ゴンドワナ時代から存在しており、オーストラリアが独立大陸になってもそこに留まったのです。

クモと頭足類の進化

オーストラリアのクモの中で、人間に致命的な毒をもつのはジョウゴグモの仲間です。たとえば、シドニージョウゴグモのオスは過去に13人の死亡例が報告されています。また、セアカゴケグモも人を死亡させる可能性のある毒を持っています。これらのクモの祖先も、オーストラリアが独立する以前から存在していました。

同様に、イカやタコなどの毒性頭足類は最大で3億年前から存在しており、オーストラリアが独立大陸になる以前の海域にも生息していました。

毒ヘビの特殊な歴史

しかし、毒ヘビに関しては話が別です。ヘビはオーストラリア大陸が形成された後にやってきたと考えられており、その歴史はおよそ6,000万年前にさかのぼります。

南オーストラリア博物館およびフリンダース大学の進化生物学の教授、マイケル・リー氏によれば、これは歴史上の偶然によるものです。当時、大陸移動によってオーストラリアは極寒の南極圏に押しやられ、多くの爬虫類が絶滅しました。その後、大陸がゆっくりと北へ移動して温暖になると、再び爬虫類が引き寄せられるように戻ってきました。

そして偶然にも、最初に大陸に入り込んだヘビは、コブラやマンバ、サンゴヘビ、タイパンなどを含む有毒な前牙を持つ仲間でした。彼らがオーストラリアのヘビの祖先となり、そこからさらに多くの毒ヘビへと進化していったのです。

オーストラリアには220種のヘビがいますが、そのうち145種が毒を持つとリー氏は述べています。これは全体の65%を占めますが、世界全体では毒を持つヘビはわずか15%程度にすぎません。

クラゲの普遍的な毒性

一方、クラゲに関しては、すべての種が毒を持っています。彼らの歴史は5億年以上前にさかのぼり、オーストラリアが存在する以前から海を漂ってきました。オーストラリアの海域には猛毒を持つハコクラゲやカツオノエボシが生息していますが、これらは熱帯・亜熱帯の海に広く分布しているのであって、オーストラリア固有の現象ではありません。

誇張されたイメージの真実

ヘビを除けば、オーストラリアの毒を持つ動物相は、実際には熱帯地域としてごく標準的な範囲に収まっています。一般に思われているほど、オーストラリアに毒を持つ無脊椎動物が特別に多いわけでもなく、種類が豊富なわけでもありません。猛毒動物の本場という強いイメージがありますが、その多くは誇張されたものです。これはアメリカ陸軍害虫管理委員会がまとめた生物による危害データベースからも明らかです。

この印象が生まれた背景には、オーストラリアが持つ豊富な科学的知見や、公衆衛生・医療体制の充実があります。医療研究が進んでニュースになりやすいことや、学術的な調査がしっかり行われているため、有毒生物大国という印象が強調されやすいのです。確かに世界でもトップクラスの毒を持つ生物がオーストラリアに集中しているのは事実ですが、それを多く見えるように誇張されることが多いと言えます。

まとめ

毒を持つ動物が寒冷地に少ないのは、変温動物の生理的制約、進化の歴史、生態系の競争環境など、複数の要因が複雑に関係しているためです。毒の分布は、単なる気候差ではなく、自然界の深いしくみと歴史の積み重ねによって形づくられているのです。

毒を持つ生物についてさらに詳しく学びたい方へ

毒を持つ生物の世界にもっと深く踏み込んでみませんか?

今回ご紹介した地域分布の謎はほんの入り口に過ぎません。実は地球上には20万種以上の有毒生物が存在し、その中には非常に興味深い生態を持った生き物が存在します。

他の生物の毒を利用するアオミノウミウシや霊長類唯一の毒を持つスローロリスなど、これらの謎に迫りたい方には、世界的権威・大英自然史博物館が監修した「生物毒の科学」がおすすめです。

豊富な図版と美しい写真で、わかりやすく毒を持つ生物について学ぶことができます。彼らの本当の姿を知れば、自然界への見方が完全に変わるはずです。

📖 詳細・ご購入はこちら

この記事はYouTubeの動画でも見ることができます。

コメント