ウサギ目は南極を除く世界中に広く分布し、熱帯雨林から北極圏の荒野まで、実にさまざまな環境に適応して暮らしています。しかし、これほど幅広い地域で成功を収めている哺乳類でありながら、ウサギの体格の幅はそれほど広くありません。野生のウサギの中で最も大きな種であっても、平均体重はせいぜい4から5kgほどにとどまっているのです。

一方、げっ歯目は一般的に小さなネズミのイメージがありますが、実際には大きさの幅が非常に広く、体重が数グラムしかない小さな種から、50kgを超えるカピバラのような大型種まで存在します。また、陸生の偶蹄目には牛のように体重が1トン近くになる大型種から、マメジカのように大人でもわずか2から3kg程度にしかならない小型種まで、非常に幅広い大きさの種が含まれます。

ではなぜウサギの体の大きさの幅はこれほど限られているのでしょうか?なぜ牛や馬のように大きく成長するウサギはいないのでしょうか?本記事はこの謎について、科学的な視点から詳しく解説しています。

進化を理解するための2つの仮説

生物がどのように進化し、多様な姿に分かれていくのか。その大きな原因は何かという問題は、進化生物学において長年議論されてきました。

赤の女王仮説

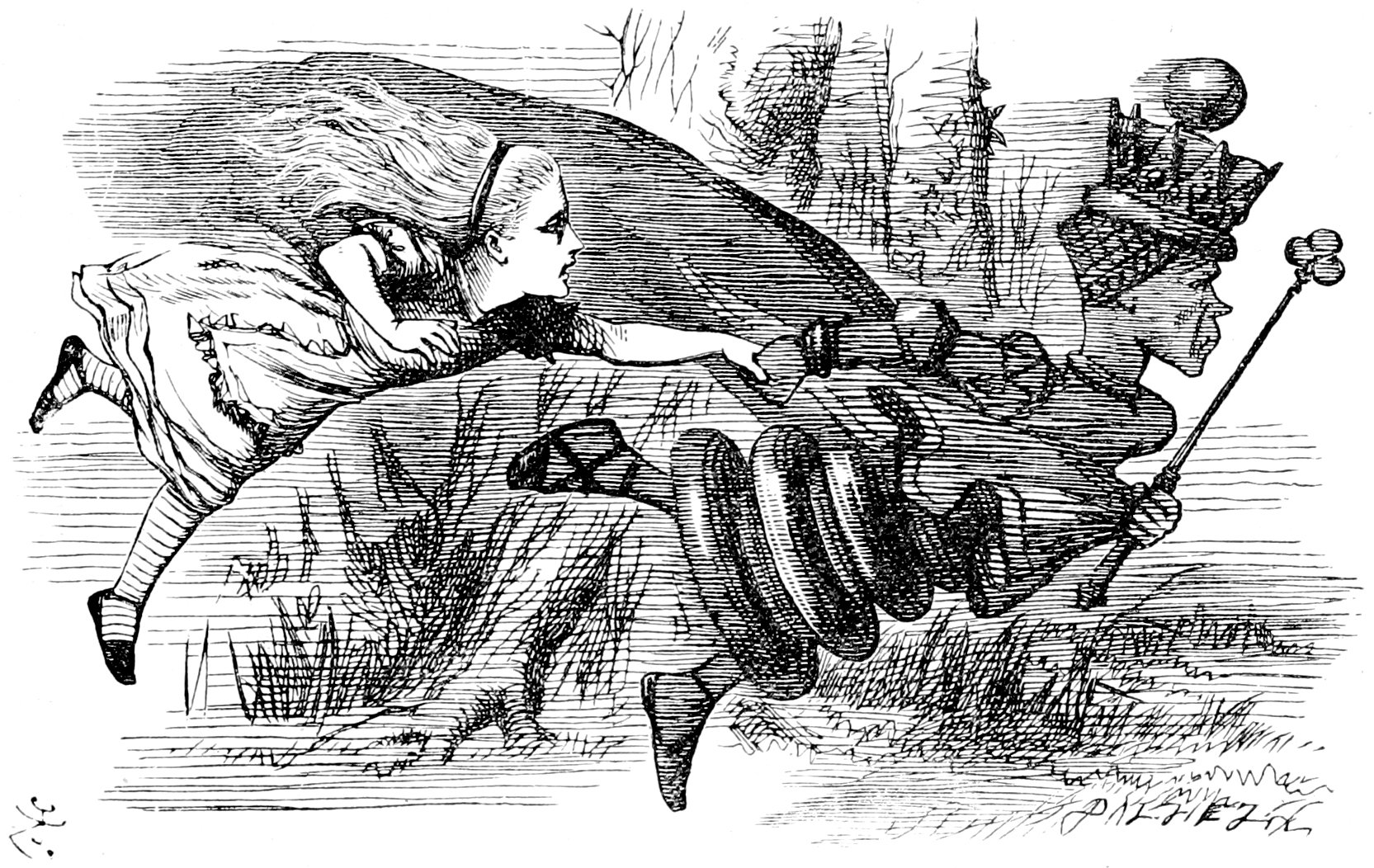

そのひとつの考え方が「赤の女王仮説」です。これは、生物同士の関わり合い、つまり捕食する・される関係や、同じエサをめぐる競争などが進化を強く動かしてきた、という考え方です。赤の女王仮説という名前の語源は、ルイス・キャロルの小説『鏡の国のアリス』に登場する、赤の女王のセリフに由来します。

作中でアリスと赤の女王が一緒に走る場面がありますが、彼女たちは必死に走っているのに、周囲の景色はまったく変わらず、同じ場所に留まっているように見えます。赤の女王はアリスにこう説明します、「ここではね、同じ場所にとどまっていたければ、全力で走り続けなければならないのよ」。

進化生物学者のリー・ヴァン・ヴァーレンが1973年にこの比喩を取り入れ、生物は生き残るために、常に進化し続けなければならないという仮説を、赤の女王仮説と名付けました。つまり、生物が絶滅せずに現状を維持するためには、周囲の生物が進化して生じる環境変化に対応して進化し続けなければならないということです。

宮廷道化師仮説

もうひとつの考え方が「宮廷道化師仮説」です。こちらは、生物そのものの競争よりも、気候変動や大陸移動、氷河期の到来といった環境の変化が、多様性の浮き沈みを決定づけてきたという見方です。たとえば、氷河期が来れば寒さに弱い種は絶滅し、寒さに強い種が広がるといった、外部環境の変化が主役だと考えます。宮廷道化師仮説の名前の由来は、王様の権力を左右できるのが赤の女王ではなく、予測不能な行動で場をかき乱す宮廷道化師であるという比喻からきています。

このように、進化の歴史を形づくったのは生物同士のせめぎ合いなのか、それとも自然環境の大きな変化なのか、研究者たちはずっとこの二つの要因のどちらがより重要なのかを議論してきたのです。

ウサギの体サイズが制約される理由

京都大学霊長類研究所の富谷森特定助教らのグループの研究は、この問いに新しい光を当てるものです。彼らはウサギ目がなぜ他の哺乳類のグループに比べて体の大きさの幅が著しく狭いのかという問題に取り組みました。

野生ウサギのサイズ範囲

ウサギ目で最も小さい野生種は、北アメリカ西部に生息するピグミーウサギです。このウサギは成体でも体重はわずか300から400グラムほどしかありません。ピグミーウサギは通常、ヤマヨモギと呼ばれる低木が密生して生い茂る地域で見られ、これを隠れ家や食料として利用し、生活しています。

一方で、野生の最大種はヨーロッパノウサギなどのノウサギ類ですが、大陸上では体の大きさがせいぜい4から5kg程度です。地域や個体差によってはさらに大きくなることもあるものの、10キログラムを超えるような例はなく、野生のウサギ類はおおむねこのサイズが上限となります。

例外的な大型化の事例

ただし、島嶼環境や家畜化の過程では、例外的により大型化する例が知られています。

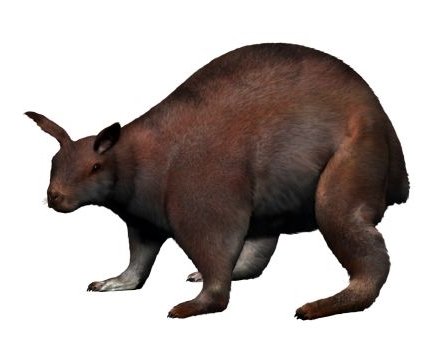

まず島に棲むウサギについてですが、これは「島嶼化」と呼ばれる現象に関係しています。島という限られた環境では、大陸にいるような競合する他の生物が存在しない場合が多く、また捕食者も少ないため、小型草食動物がより大きな体へ進化することがあります。実際、地中海のメノルカ島にはヌララグス・レックス(Nuralagus rex)という絶滅種の巨大ウサギが生息していました。この種は平均体重がおよそ8から12kgに達しました。

一方、家畜化されたウサギの場合は、人間による選択がサイズの拡大をもたらしました。家畜化されたヨーロッパアナウサギは、食肉や毛皮の利用を目的として改良が重ねられ、その中で特に大型の個体が好まれて選択されてきました。その結果、現在ではフレミッシュジャイアントと呼ばれる最大級の改良品種が存在します。この品種は平均して6から7kgに達し、大きな個体では10kgを超えることもあります。これは野生のウサギの2倍以上、場合によっては3倍近い体重に相当します。

有蹄類との競争による制約

そこで、研究グループは野生のウサギの巨大化には何らかの制約が働いていると考え、その原因が有蹄類草食動物との競争にあるのではないかと仮定しました。解析の結果、いくつかの独立した証拠がその仮説を支持することがわかりました。

第一に、現代の生態系を比較すると、その地域に生息する最小の有蹄類の体重が、ウサギ目の最大体重をもっとも強く予測していたのです。つまり、周囲にウシやシカといった大型の草食動物がいると、ウサギ目は自然と小型にとどまる傾向があるといえます。

第二に、個体群のエネルギー利用の仕組みを調べると、体重が6.3kgを超えるウサギは普遍的に有蹄類との競争で不利になることが示されました。これは実際に大陸環境で観測されるウサギ目の上限サイズであるおよそ5kgとほぼ一致しており、競争がサイズの制約を生み出していることを裏付けます。

第三に、北米における化石記録を分析したところ、約3750万年前から150万年前にかけてのウサギ目の最大体重の変化は、その時代ごとに存在した最小の有蹄類の体重と強く連動していることがわかりました。つまり、ウサギ目の体サイズは進化の歴史を通じて、常に有蹄類の存在によって制御されてきたと考えられるのです。

ウサギと有蹄類の食物戦略の違い

それではなぜウサギは有蹄類よりも大きくなることができなかったのでしょう?

まず、シカやウシなどの有蹄類は大きな体と反芻などの高度な消化システムを持っているため、低栄養の草を大量に効率よく食べることができます。大きな体は捕食から逃れる上でも有利であり、しかも広い行動圏を移動して多様な植物資源を利用できます。つまり、体を大きくする方向に進化しても、食べ物を十分に得られるし生き残る確率も高かったのです。

一方、ウサギは反芻できず、代わりに盲腸便をもう一度食べる、食糞という方法で栄養を回収します。このやり方は小さな体なら効率的ですが、大きな体になると消化効率が有蹄類に追いつかず、同じ環境で競争すると餌の面で不利になります。さらに、ウサギは俊敏さと多産で生き延びる小型戦略に適応しているため、大型化するとその強みであるすぐに繁殖できる、すばやく動けるなどの能力が失われてしまいます。

要するに、大きな体で資源を利用する戦略において有蹄類のほうが圧倒的に有利で、小さな体で俊敏さと繁殖力に頼る戦略をとったのがウサギの生き残り方というわけです。そのため、同じ環境に両者が共存すると、ウサギは小さいままのニッチな領域に押し込まれる形となりました。

この影響は体の大きさだけにとどまりません。現生のウサギ目はおよそ92種からなりますが、姉妹群であるげっ歯目の約2,400種や、偶蹄目と比べると、種の数や体の形、生態の幅においても非常に限られています。

結論

ウサギが大きくならず、小型のまま安定してきたのは、単に捕食圧やウサギ同士の競争だけではなく、牛やシカなどの大型有蹄類との競争による進化的制約が大きく影響していたためです。ウサギは小さな体で俊敏さや多産といった戦略に特化することで生き残り、有蹄類は大きな体で効率的に資源を利用する戦略を取ることで共存のバランスが保たれてきました。

この研究は、生物間の相互作用(赤の女王仮説)と環境要因(宮廷道化師仮説)が互いに影響し合い、進化の軌跡を形づくることを示す重要な例となっています。

フレミッシュジャイアントのような家畜ウサギは「アナウサギ」から改良され、世界中で多くの品種が生まれました。ペットやショーラビット、さらには肉用としても多様に利用されています。

ウサギの品種についてもっと詳しく知りたい方はこちらの書籍がおすすめです。

📘 『うさぎの品種大図鑑 第3版: アメリカ公認51品種』

この記事は動画でも見ることができます。

参考:【プレスリリース】ウサギ目の大型化が他の草食哺乳類分類群によって抑制されてきたことを解明 -もっと大きなウサギがいないのはなぜ- | 日本の研究.com

Why aren’t rabbits and hares larger? – Tomiya – 2021 – Evolution – Wiley Online Library

コメント