サルといえば、手先が器用で、知能の高い動物として知られています。

人間にとても近い存在であることから、障害者の介助やコンパニオンアニマルとして役に立ちそうに思えるかもしれません。

例えばイヌができないような手を使った細かい動作もサルならこなせます。

物をつかむ、ボタンを押す、ページをめくるといった作業は、人間の生活を支える上で大きな利点です。

さらに、知能が高いために学習能力があり、人間の指示を理解して行動できるポテンシャルもあります。

また、感情表現が豊かで、人とのアイコンタクトや仕草を通じたコミュニケーションも可能です。

孤独感を和らげたり、精神的な支えになる存在としても期待できるでしょう。

実際に、アメリカなどではサルを訓練して介助猿として活用しようという試みが行われたこともあります。

こうして見ると、サルはイヌやネコ以上に人間に近く、頼れるパートナーになりそうに思えます。

しかし現実には、サルは家畜化されてはいません。ではなぜサルは家畜化されなかったのでしょうか。

本記事はこの理由について詳しく説明しています。

この記事の要約

- 飼育下での安定した繁殖管理が困難で、世代交代も遅いため選択繁殖が進まない

- 多様な食物が必要で栄養管理が難しく、人間への病気感染リスクも高い

- 親から引き離されると精神的に不安定になり、成熟後は攻撃的になる

- アメリカの介助猿プログラムも動物福祉上の問題から2021年に中止された

家畜化とは

まず、家畜化とは何かを確認しておきましょう。

家畜化の本質は人間が長い年月をかけて繁殖を管理し、人間にとって有益な性質を持った個体を選び続けることで、種全体の性質や遺伝子そのものが変化していくことにあります。

例えば、野生の動物の中には、性格が荒々しい個体もいれば、おとなしく人間に近づいても逃げない個体もいます。

人間はその中から扱いやすい、従順で攻撃的でない個体を選んで繁殖させました。

すると、次の世代にはその性質を受け継ぐ子どもが多く生まれます。これを何十世代と繰り返していくことで、本来はまれだった性質が、種全体の特徴として定着していくのです。

この過程は単なるしつけや訓練とは違います。訓練によって一頭の動物を従わせることはできますが、その子どもが同じ性質を持つとは限りません。

一方、家畜化は世代を超えて受け継がれる遺伝的な変化を伴います。

つまり、もともと野生にあった気質や行動そのものが、人間社会に適応したものへと固定されていくのです。

サルの自己家畜化

サルは人間と同じように、仲間同士の行動を通じて自らを家畜化に近い方向へ変化させ、自分たちの進化や体の発達に影響を与えている可能性があると、最新の研究は示唆しています。

動物の家畜化が進むと、野生の個体には見られない特定の身体的特徴が現れることは、以前から知られていました。

この現象は「家畜化症候群」と呼ばれ、ダーウィンの時代から注目されており、さまざまな形質や特徴の背景にあると考えられています。

例えば、ロシアで行われたキツネの家畜化実験では、人になつく性格の個体を選んで繁殖させたところ、数世代で毛の色斑や耳の形、尾の巻き方の変化など、野生キツネには見られない身体的特徴が現れることが確認されました。

関連記事:キツネの家畜化実験 | ジオチャン

科学者たちは人類自身も知らず知らずのうちに、自己家畜化してきたのではないかと仮説を立てています。

つまり、人間はより攻撃性が低く、社会的に協調的な性質を持つ相手を選んで伴侶にしてきた、ということです。

その結果、世代を重ねるうちに、古代人の持っていた野生的・動物的な性質の一部が減り、寛容さや協調性が促進されたと考えられます。

こうした変化が、結果として人類文明の発展にもつながった可能性があるのです。

そこで科学者たちはこの仮説の証拠を得るために、マーモセットという小型のサルの赤ちゃんを使いました。

マーモセットは会話のように交互に鳴き声を出し合ってコミュニケーションを取り、そのやり取りの中で鳴き声の使い方を学んでいきます。

そこで、コンピューターを使って赤ちゃんの鳴き声に合わせて返事をするように設定し、赤ちゃんの鳴き声に反応して声を返すという形で、まるで親が応答しているかのように仕向ける実験を行いました。

そして、ある赤ちゃんには通常の量の声の返しを与え、もう一方にはそれよりもたくさんの返事を与えて、鳴き声のやり取りの回数を意図的に変えたのです。

二か月間の実験の結果、返事を多く受けた赤ちゃんほど、額の白い毛の斑点が大きく、早く成長することが分かりました。

つまり、社会的な鳴き声のやり取りが、体の特徴にも影響を与えることが示されたのです。

研究者たちは、この現象は神経堤細胞という、体のさまざまな組織に移動して色素や形を作る細胞の働きによるものと考えています。

社会的な経験やコミュニケーションの量が、こうした細胞を通じて身体的特徴にも反映される可能性があるというわけです。

このように、自己家畜化のようなプロセスは、サルの中でも部分的に起こり得ることがわかりましたが、イヌやウマのように人間による選択を受けて進化する、家畜化が起こることはありませんでした。

サルを家畜化できない理由

サルは古くから飼いならされてきたことがわかっています。

4500年前のメソポタミア文明には猿回しが職業として存在し、日本には奈良時代に中国から伝来しました。

江戸時代には全国各地に猿まわし師の集団が存在し、地方や都市への巡業も行われていました。

サルは高い知能と社会性を持っているため、調教によって基本的な命令に従わせることは可能です。しかし、家畜化には至っていません。

例えば、バングラデシュでは芸をさせるためにサルを入手し、訓練することが1世紀も続く伝統となっています。

ここでは、経済的な効率のため、わざわざ繁殖させるよりも野生から幼獣を捕まえて訓練する方が一般的です。

これは、幼いうちから飼うことで人間に慣れさせやすく、芸も覚えやすいためです。

本来、家畜化には世代を超えた繁殖制御や行動の安定性が欠かせません。

ところがサルは飼育下で安定して繁殖させることが難しく、管理も困難です。

多くの霊長類は複雑な社会関係の中で生きており、繁殖行動もその社会的構造に強く依存していることが確認されています。

群れの中での地位や関係性が、個体の行動や認知能力に影響を与えることが示されており、人間がその社会構造を再現して意図的に繁殖を操作するのは非常に困難です。

加えて、サルは長寿であり40年以上生きる種もあり、世代交代が遅いため、家畜化に必要な選択繁殖のスピードを十分に確保できません。

これに対して、ウシやヒツジなどの家畜動物は成熟が早く、繁殖サイクルも短いため、人間の管理下で計画的に交配させやすく、繁殖を通じた性質の選択が容易です。

人間が特定のオスとメスを組み合わせることで望ましい形質を効率的に固定できるため、家畜化に適していたのです。

食性についても制約があります。サルの多くが雑食ではありますが、野生では果実や葉、昆虫、小動物など多様な食物を摂取しており、人間が用意できる餌だけでは栄養を満たすのが難しく、健康管理が非常に大変です。

特に、特定のビタミンや微量栄養素を含む食物が不足すると、体調不良や行動異常が起こりやすくなります。

これに対して、家畜動物は基本的に人間が安価かつ容易に入手できる餌で飼育可能で、ウシやヒツジ、ブタなどは草や穀物で栄養を十分に補うことができ、食料コストや管理の手間が低いため、家畜化に適していたのです。

病気リスクも家畜化の大きな障壁です。サルはサル痘ウイルスや腸内細菌など、人間に感染する可能性のある病原体を保有している場合があります。

そのため、飼育者や周囲の人間に健康リスクが生じ、安全性を確保するための衛生管理が非常に大きな負担となります。

こうした理由から、サルは家畜化に向かない動物のひとつとされています。

介助猿の試み

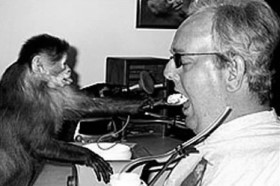

アメリカではサルを人間生活の補助に使う試みがありました。

1970年代、ボストンの非営利団体、ヘルピングハンズ(Helping Hands)は、四肢麻痺などの重度障害を持つ人々をサポートするため、オマキザルを訓練して日常生活の補助を行う介助猿のプログラムを始めました。

人工で育てられたサルは、2年以上の訓練を受け、物を取る、スイッチを操作する、電話を取るといった行動を通して障害者の自立を助けました。

この取り組みは一時的に注目され、メディアでも取り上げられ、一定の評価を受けています。

しかし、2010年代に入るとアメリカ障害者法(ADA)の改正により、サルはサービスアニマルとして認められなくなり、使用には法的な制約が生じました。

これは、攻撃性のリスク、動物福祉上の問題、そして病気の感染リスクがあることが背景にあります。

サルは知能が高いため、感情的にも複雑で、また、社会性の強い動物です。

そのため、親から引き離されて育てられると、精神的に不安定になり、異常行動を示すことがあります。

実際に、生後3日で母親から引き離されたサルには、ロッキング(揺れ動き)、自分を抱きしめる行動、指しゃぶりなどの異常行動が見られると報告されています。

また、他のサルとの関係性を持たずに育てられた個体は、正常な社会行動を学ぶことができず、他のサルと関われなくなることもあります。

動物園の獣医師は「ペットとして飼われたサルの99.9%は精神的に問題を抱える」と述べており、人間の家庭環境ではサルの社会的・精神的ニーズを満たすことがほぼ不可能であることが示されています。

さらに、性的成熟を迎えると攻撃的になることが多く、飼い主に噛みついたりする事故も頻発しています。

アメリカ獣医師会も動物福祉上の懸念や人間への攻撃性、病気感染のリスクを理由に、サルを介助動物として使用することに反対の立場を示しました。

これを受けてヘルピングハンズは2021年に組織名をEnvisioning Accessと改め、サルの使用を中止し、AIやロボットなどの技術を使った支援方法の開発に注力する方針に転換しました。

このように、短期的にはサルに特定の作業を覚えさせることは可能でも、長期的に安全かつ安定的に管理し、世代を超えて性質を固定することは困難です。

まとめ

サルは高い知能と器用な手先を持ち、一見すると理想的な家畜候補に思えます。

しかし実際には、繁殖管理の困難さ、世代交代の遅さ、複雑な食性、病気の感染リスク、そして成熟後の攻撃性といった複合的な理由により、家畜化には至りませんでした。

訓練によって個体を従わせることはできても、それは遺伝的な変化を伴う真の家畜化とは異なります。イヌやウシのように何世代にもわたって人間社会に適応した性質を固定することは、サルでは現実的ではなかったのです。

アメリカの介助猿プログラムが最終的に中止されたことは、この限界を象徴しています。

結局のところ、動物の家畜化には、単なる知能の高さだけでなく、繁殖の容易さ、管理のしやすさ、安全性など、多くの条件が揃う必要があるということです。

サルは人間に近い存在だからこそ、逆に人間のパートナーとしての家畜化は難しかった、と言えるのかもしれません。

霊長類についてもっと知りたい方へ

霊長類の世界をより深く理解したい方には、日本モンキーセンター編集の『霊長類図鑑―サルを知ることはヒトを知ること』がおすすめです。

この図鑑は、現生霊長類のうち180種以上を紹介し、進化、生態、ヒトとのかかわりなど、様々な視点で解説しています。

霊長類の入門書として最適で、貴重な写真が多数掲載されています。図鑑は分類別に説明が載せられており、霊長類の特徴が豊富に書かれています。

図やイラストを多く使っているので理解しやすく、日本モンキーセンターの紹介もあります。

全155ページにわたって、サルを知ることを通じて人間を知るという視点から、霊長類の魅力を余すところなく紹介しています。霊長類に興味のある方には必携の一冊です。

参考:

Monkeys May Have Self-Domesticated Just Like Humans Did, Study Suggests : ScienceAlert

Understanding The Feasibility Of Domesticating Monkeys: Challenges And Possibilities | PetShun

Performing monkeys of Bangladesh: characterizing their source and genetic variation – PMC

Why Context Matters: Defining Service Animals Under Federal Law | Animal Legal & Historical Center

コメント