ニュージーランド南島の東海岸に突き出したバンクス半島は、かつて外来種の植物ハリエニシダに一面を覆われていました。

トゲの多いこの植物は農家や地元の人々にとって土地を荒らす厄介もので、多くの人が「すぐに刈り取って処分すべきだ」と考えていました。

しかし、植物学者のヒュー・ウィルソンはあえてハリエニシダを刈り取らず、そのまま放置するという大胆な方針を選びます。

この判断を聞いた人々は彼を愚かだと批判し、「外来種を放置しても森が再生するはずがない」と確信していました。

ところがそれから30年後、かつて荒れ果てていたその場所には、誰も想像すらしなかった奇跡の光景が広がっていたのです。

厄介ものだと思われていた外来種が、実は自然再生において重要な役割を果たしていたのでした。

いったいウィルソン博士は何を見抜いていたのでしょうか。そして、放置された外来種がどのように自然の姿を変えていったのでしょうか。

本記事は常識を覆したヒュー・ウィルソンの挑戦と、自然が持つ驚異的な再生力について詳しく解説しています。

ウィルソン博士の人物像

ヒュー・ウィルソン博士はニュージーランドを代表する植物学者です。

彼はニュージーランドの在来植物に関する著書や図版を数多く制作し、植物分類や植生研究の分野で長年にわたり活躍してきました。

1945年に生まれた博士は幼い頃から野外活動に親しみ、家族旅行で訪れたスチュワート島で鳥類に強い興味を抱くようになります。

小学生の頃にはすでに鳥のスケッチを始め、庭に在来植物を植えて鳥を呼び寄せるなど、自然と触れ合う経験を重ねるうちに、植物学への興味が芽生えていきました。

そして、1962年には名門高校で首席を務めるほどの優秀さを示しています。

その後、ボルネオ島サラワクで教職に就き、帰国後はカンタベリー大学で学問を深めました。

大学卒業後はニュージーランド南部の島々や山岳地帯で植物調査に従事し、各地の植生について豊富な知識を蓄えていきます。

また、博士は化石燃料を使わない生活を実践していることでも知られています。

移動には自転車を使い続けるなど、環境負荷の少ない暮らしを長年貫いており、地域でも独自のライフスタイルを持つ人物として知られています。

ヒネワイ自然保護区

バンクス半島は先住民族のマオリの人々から「Te Pātaka o Rākaihautū(ラカイハウトゥの食料庫)」と呼ばれてきました。

伝説によれば、祖先ラカイハウトゥが特別なクワのような道具を使って土地を耕し、子孫のために豊かな食べ物を生み出す自然をつくったとされています。

こうした自然は長い間、人々の暮らしを支える食料源でした。

しかし、ヨーロッパから開拓者がやって来ると状況は一変します。

ヒツジやウシの放牧地を確保するため、もともと生い茂っていた森の98から99%が伐採され、半島の多くはやせた草地や裸地へと姿を変えてしまったのです。

このバンクス半島の自然を守り再生するため、自然保護団体は1987年に109ヘクタールの土地を購入し、ヒネワイ自然保護区を設立しました。

その際、地域の植物に精通し専門知識が高く評価されていたウィルソン博士が、団体によって保護区の管理人として招かれたのです。

ハリエニシダとは

保護区が設立された当時、森が失われた土地には在来植物が戻れず、代わりに外来種が勢いよく広がっていました。

その荒廃した半島で最初に優勢になったのがハリエニシダです。

ハリエニシダはマメ科に属するトゲの多い常緑低木で、高さはおよそ1から2.5メートルほどになります。

若い時期には小さな葉をつけますが、成長すると葉の多くが鋭いトゲへと変化し、全体が硬く密な枝で覆われるのが特徴です。

春と秋には鮮やかな黄色い花を咲かせ、種子はアリによって運ばれます。

ハリエニシダは日当たりのよい草地や荒地、海岸、牧草地のふちなど、乾燥しやすい場所でもよく育つ丈夫な植物です。

もともとの原産地は西ヨーロッパからイタリア周辺ですが、繁殖力が非常に強く、人間の活動によって世界各地へ広がりました。

ニュージーランドには19世紀に持ち込まれたとされ、当初は牧場の生け垣として利用されていました。

現在ではニュージーランドのほか、オーストラリア、北米、南米、日本を含むアジアなど、多くの地域で外来種として定着しています。

ハリエニシダはトゲが鋭いため、家畜が傷つきやすく、手作業での除去も困難です。

さらに、地中に大量の種子を蓄える性質があり、火入れや除草剤を使っても完全に根絶するのは難しいとされています。

このように、ハリエニシダは成長が早く、トゲだらけで家畜も近寄りにくいため、放牧地が放置されると真っ先に一面を覆うようになります。

そのため、多くの人には土地を荒らす厄介な雑草にしか見えませんでした。

しかし、ウィルソン博士はこの状況を異なる視点で捉えていました。

ハリエニシダが森の再生を助けた仕組み

博士は植物学の知識から、ハリエニシダがつくる日陰や風よけが、むしろ荒れた土地の回復に役立つ可能性があると考えていたのです。

周囲からは「外来種を放置するなど愚かだ」「森が戻るはずがない」と批判されましたが、博士は自然の遷移が進む条件さえ整えば、在来の森は自力で戻ると判断していました。

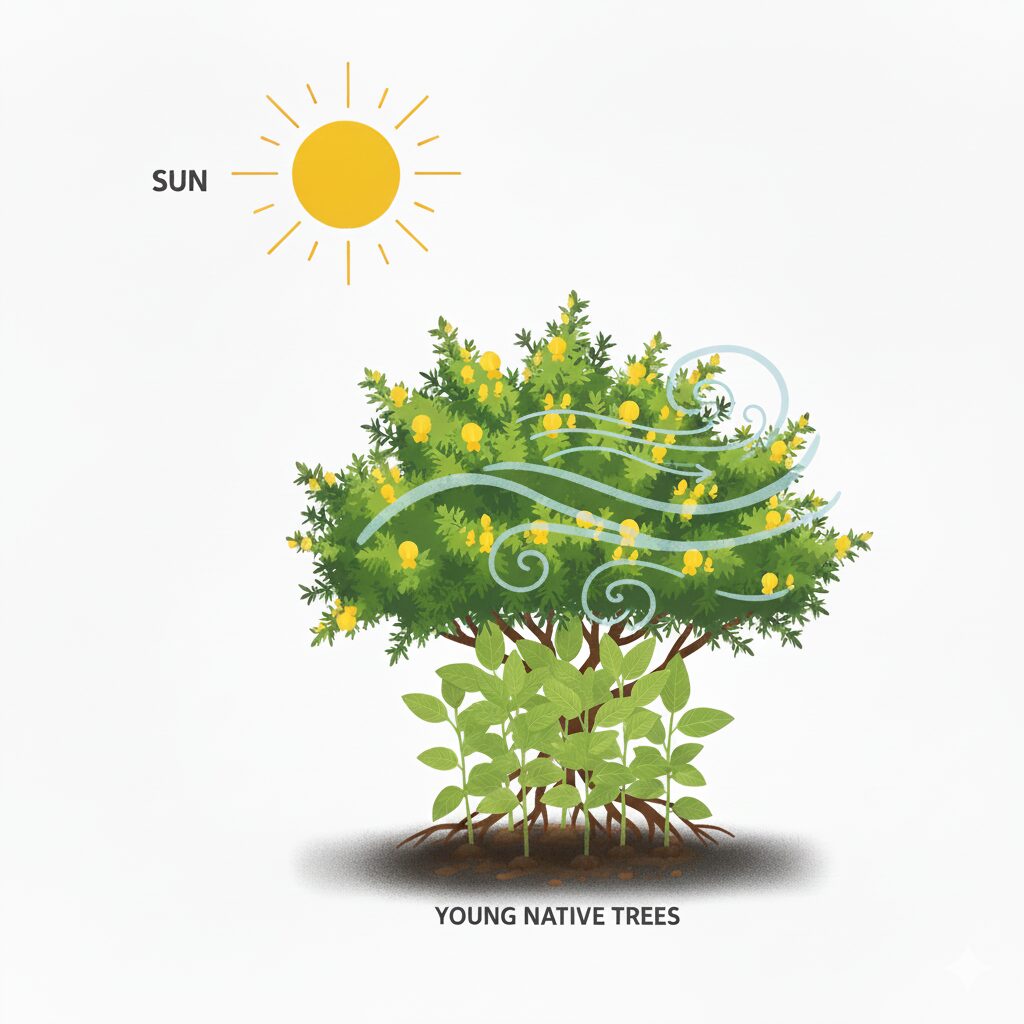

ハリエニシダが地面を覆うと、直射日光や強い風が地表に直接当たらなくなります。

在来樹木の種子が発芽して若い木になる初期段階では、直射日光が強すぎると乾燥してしまったり、高温で枯れてしまうことがありますが、ハリエニシダの日陰が適度な光と湿度を保つことで、デリケートな若い木が無事に成長できる環境を作り出すのです。

また、放牧地として開かれたバンクス半島は、森が失われて風を遮る木々がなくなったため、強い風がそのまま地表に吹きつける厳しい環境になっています。

こうした場所でもハリエニシダの茂みは風よけとなり、若い木が風で折れたり乾燥したりするのを防いでくれます。

さらに、落ちた葉が少しずつ分解されていくことで、有機物が増え、痩せていた土にじわじわと栄養が蓄えられていきます。

つまり、一見荒らしているように見えるこの外来低木が、実はあとから来る植物のための日よけや風よけ、腐植の供給源になっていたのです。

また、ハリエニシダのトゲが物理的な障壁となり、動物の侵入を防ぐ効果もあります。

バンクス半島にはわずかながら在来の森が谷筋などに残っていました。

そこに生えている在来樹木は種子をつくり、風や鳥などによって周囲の土地へ運ばれていきます。

ハリエニシダに覆われた場所にもこうした在来樹木の種子が少しずつ飛び込んできます。

こうしてハリエニシダの下で在来樹木が育ち始めるのです。

やがて、ハリエニシダの下で育った在来樹木が背丈を伸ばし、ハリエニシダの高さを超えるようになると、今度は在来樹木の枝葉が上から日陰をつくり、下層に強い影を落とすようになります。

ハリエニシダは日当たりのよい環境を好むため、上から覆われて光が届かなくなると、次第に勢いを失います。

その結果、かつてハリエニシダが優占していた場所で、主役が在来樹木へと入れ替わっていきます。

つまり、外来低木が一時的に苗床として働き、その役割を終えると自然に退場し、代わりに在来の森が上層を占めるという遷移が進行するのです。

この過程で重要だったのは、大規模に刈り取ったり、薬剤で一掃したりしないという点と、家畜による過度な採食を防ぐという点です。

ハリエニシダを全面的に除去してしまうと、その土地は再び裸地に近い状態に戻り、乾燥が進み、在来樹木が育つチャンスが減ってしまいます。

一方で、放牧される家畜の数が多すぎると、ハリエニシダのトゲによる保護だけでは不十分で、芽生えた在来の苗木が食べられてしまい、森の世代交代が進みません。

このため、方針としては過度に手を出さないが、家畜による採食圧だけは取り除くという、きわめてシンプルな管理が選ばれました。

最初の十数年は、見た目にはハリエニシダだらけの景色が大半で、本当に森になるのかと疑いたくなるような段階が続きました。

しかし、そのあいだにもハリエニシダの下では着実に在来樹木が育ち続けています。

そして、二十年ほど経つと、あちこちで在来樹木の梢がハリエニシダの上に顔を出し始め、さらに時間が経つと、全体が在来の樹冠に覆われるようになります。

こうして、もとは放牧地と外来低木の大群落だった場所が、鳥のさえずりや多様な木々に満ちた原生林に近い姿へと、ゆっくりと姿を変えていきました。

30年で証明された自然の再生力

現在、ハリエニシダは完全に消えたわけではありませんが、かつてのように土地を覆い尽くす存在ではなくなり、森のふちや日当たりの良い場所にわずかに残る程度で、主役は完全に在来の樹木へと移り、森全体が安定した遷移段階に入っています。

外来種が一時的に環境を整え、その後自然に役割を終えるという、ダイナミックな遷移のプロセスが、ここでは現実の風景として確認できるのです。

この変化は急激な造成や大規模な植林によって生まれたものではありません。

むしろ、自然の力を信じ、必要以上に手を加えず、ただ森が戻る条件を整えた結果として生まれたものです。

外来種を完全に排除するのではなく、自然の遷移の一部として利用するという発想は、当時としては非常に異例であり、多くの批判を受けました。

しかし、長い時間をかけて進んだこの再生の過程は、自然が本来持つ回復力の大きさを示す象徴的な例となりました。

この事例は自然を守るうえで、すべてを人の手でコントロールしようとしないという選択肢が、時に最も効果的であることを示しています。

どれほど荒れた土地であっても、適切な条件さえ整えば、自然は自らの力で再び立ち上がることができるということを、ヒネワイ保護区は静かに証明し続けています。

そして、こうした再生が実現したのは、長年の研究にもとづく知識と、周囲に流されない意志を持ったヒュー・ウィルソン博士を忘れてはいけません。

コメント