オキアミは釣り餌や水産業の飼料として世界中で広く使われています。その用途の多さから、人工的に養殖されていると思われがちですが、実は市場に出回っているのはすべて海で漁獲された天然の個体です。ではなぜオキアミの養殖は難しいのでしょうか。本記事はこの素朴でありながら奥深い疑問について、詳しく掘り下げています。

オキアミとは何か

オキアミは世界中の海に生息するエビに似た小型の甲殻類で、英語では「krill(クリル)」と呼ばれます。分類上はオキアミ目に属し、見た目はエビにそっくりですが、エビが属する十脚目とは進化の系統が異なります。オキアミは種類によって大きさが異なるものの、数ミリから最大でも5センチ程度と非常に小型で、現在約85種が知られています。

このように、オキアミとひとくちに言っても、実際にはさまざまな種が存在しており、日本では主に2種類のオキアミが利用されています。

まず、日本近海で漁獲されているのがツノナシオキアミ(Euphausia pacifica)です。この種は日本におけるオキアミ利用の中心で、主に東北地方の岩手県や宮城県の沿岸で漁獲されています。釣り餌として非常に人気が高く、冷凍されたものがまき餌やさし餌として広く販売されています。また、塩辛やふりかけといった加工食品にも使われ、我々人間の食用としても比較的なじみ深い種類です。

もう一つがナンキョクオキアミ(Euphausia superba)で、こちらはその名の通り南極海に生息しており、日本では主に輸入によって利用されています。ナンキョクオキアミは栄養価が非常に高く、特にオメガ3脂肪酸を豊富に含むことから、養殖魚用の飼料や、サプリメントの原料として重宝されています。人間の食用として直接食べられることは少ないものの、粉末状に加工された「クリルミール」や「クリルオイル」として健康食品市場では高い評価を受けています。

日本で消費されるオキアミの大部分はツノナシオキアミで、年間の漁獲量は約6万トン前後にのぼります。一方、ナンキョクオキアミの国内消費量はツノナシオキアミに比べてかなり少なく、全体の数パーセント程度と見られています。しかし、世界的に見ると、2023~24年のナンキョクオキアミの漁獲量は約49万8千トンを記録しており、オキアミの中で最も漁獲量が多いのはナンキョクオキアミとなっています。

これほど大量のオキアミが、実はすべて天然の海から漁獲されているというのは意外かもしれません。見た目は小さくて扱いやすそうですが、実はオキアミの養殖には多くのハードルがあり、今のところ実用化には至っていません。ではなぜオキアミの養殖はそれほど難しいのでしょうか。

なぜオキアミの養殖は困難なのか?

まず、オキアミは海の中で植物プランクトンを効率よくろ過して食べる特殊な生態を持っています。この微細なプランクトンを人工的に大量に安定供給することは非常に難しいのです。

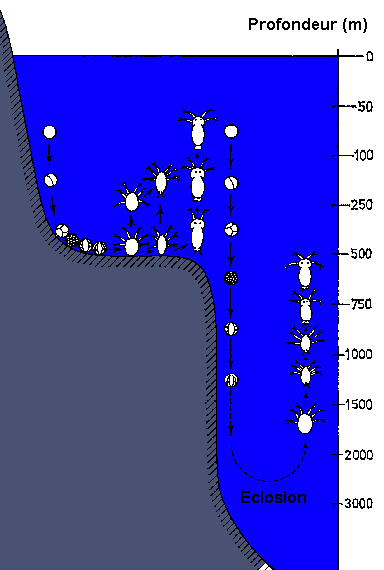

また、オキアミは自然の冷たい海水や水の流れ、季節ごとの環境変化に強く依存しており、これらを人工の水槽内で完全に再現するのは技術的に大変困難です。ほとんどのオキアミは毎日、大規模な日周鉛直移動を行っています。つまり、夜間には海面近くに浮上して餌を食べ、日中は捕食者から身を守るために深海へ移動して生活しているのです。このような毎日の大きな移動を再現しなければならないため、人工の飼育環境ではオキアミの自然な生活リズムを維持することが非常に難しく、飼育や養殖の大きなハードルとなっています。

さらに、オキアミの繁殖や幼生の成長過程は非常に複雑で、自然界でも成功率が低いことが知られています。オキアミは成体が海中で卵を産み、卵は漂いながら孵化します。孵化した幼生はノープリウス幼生と呼ばれ、いくつもの脱皮を経て徐々に成体へと成長していきます。しかし、この幼生期は非常に小さく繊細で、適切な餌や水温、流れの条件がそろわなければ生存が難しいのです。自然界でも多くの幼生が捕食者に食べられたり、環境変化で生き残れないため、元々成功率が低いと言われています。こうした複雑なライフサイクルを人工環境で安定的に再現し、養殖することは非常に難しく、現時点で完全な養殖技術は確立されていません。

名古屋港水族館の画期的な取り組み

そんな中、名古屋港水族館は2000年、世界で初めてナンキョクオキアミの飼育下繁殖に成功しました。これまでナンキョクオキアミは光や水質の変化に非常に敏感で、暗室で1匹ずつ瓶に入れて飼育するのが精一杯で、多数を明るい水槽で飼育・展示することは不可能とされてきました。しかし、名古屋港水族館は南極の環境に合わせた照明や栄養価の高い餌の工夫を重ね、徐々に光に慣らして複数のナンキョクオキアミを長期間飼育し、現在までに9世代目以上を繁殖させることに成功しています。この努力により、ナンキョクオキアミを一年中明るい水槽で展示できる世界唯一の施設となっています。

ただし、この成功はあくまで特殊な環境下での限定的なものであり、商業規模の大量養殖や持続可能な生産とはまだ大きく異なります。このように、オキアミの養殖については世界中で研究や試みが続けられていますが、現在のところ商業的に成功している例は存在しません。天然資源が豊富で安価に利用できる現状では、経済的な理由もあって養殖技術の開発は進んでいないのが実情です。

海洋生態系におけるオキアミの重要性

ナンキョクオキアミは地球上の動物の中でも最大級の生息数とバイオマス(生物量)を誇ります。特に南極海には、数億トンにのぼる個体が生息しており、これは他の多くの大型動物をはるかに上回る規模です。この豊富なバイオマスは南極の生態系において極めて重要な役割を果たし、多くの海洋生物の主要な食糧源となっています。例えば、シロナガスクジラやミンククジラなどの大型クジラは主にナンキョクオキアミを大量に摂取してエネルギーを得ています。また、ペンギンやアザラシ、さまざまな魚類や鳥類もオキアミを重要な餌として依存しており、南極の食物連鎖の中心的存在となっています。

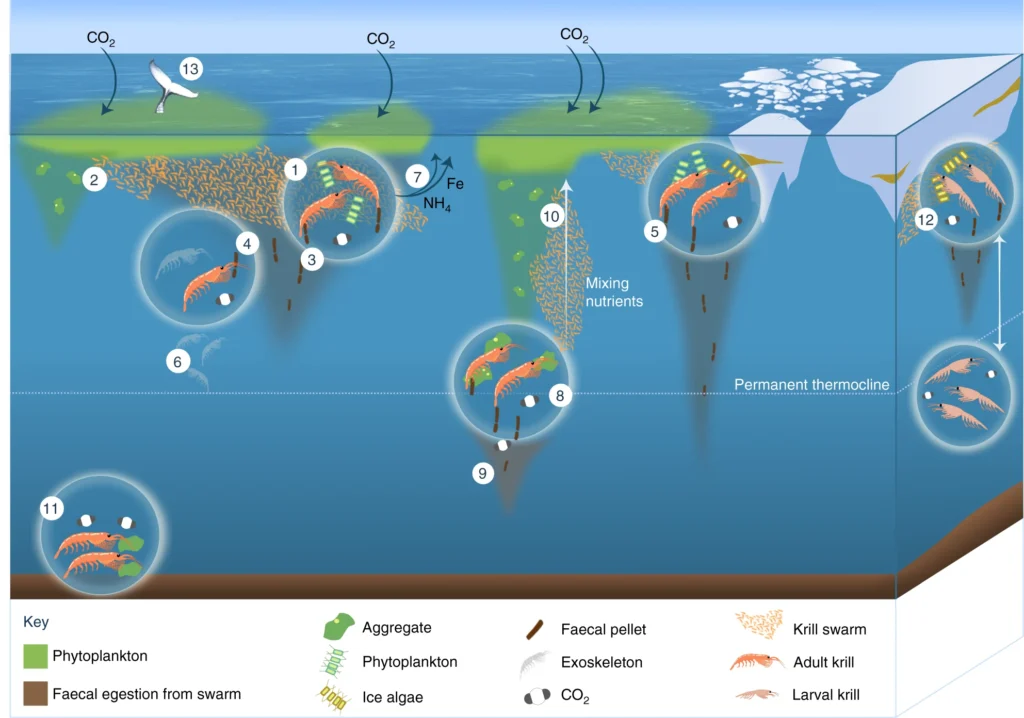

さらに、オキアミは植物プランクトンを摂食することで海中の有機炭素を粒子状有機炭素に変換し、その一部を糞や脱皮殻として海底へと排出します。これにより炭素が深海に運ばれ、長期間海洋内に貯蔵されることに貢献しているのです。

また、日周鉛直移動を行うオキアミは、夜間に表層へ浮上して餌を摂り、日中は深層に移動することで、表層で固定された炭素を能動的に深海まで輸送し、大気中の二酸化炭素の減少に寄与しています。

ある研究によると、オキアミは年間2,000万トンの炭素を大気から除去し、海洋に貯蔵していることがわかりました。これは、毎年500万台の自動車が道路から姿を消すのに相当します。

加えて、オキアミの排泄活動によって放出される鉄やアンモニウムなどの栄養素は植物プランクトンの成長を促進し、海洋の一次生産を支えています。このようにオキアミは食物連鎖の中間に位置し、生態系全体のエネルギー流通を円滑にしています。

さらに、オキアミの成体は深海の有機物も摂食し、深海と表層の物質循環をつなぐ役割を持っており、深海での二酸化炭素放出や底生生物の餌となることもあります。これらの働きにより、オキアミは海洋の炭素循環や物質循環の重要な媒介者として機能し、特に南極海の生態系では基盤的な存在となっています。そのため、オキアミの動態は地球規模の気候変動とも密接に関連しています。

気候変動とオキアミの分布変化

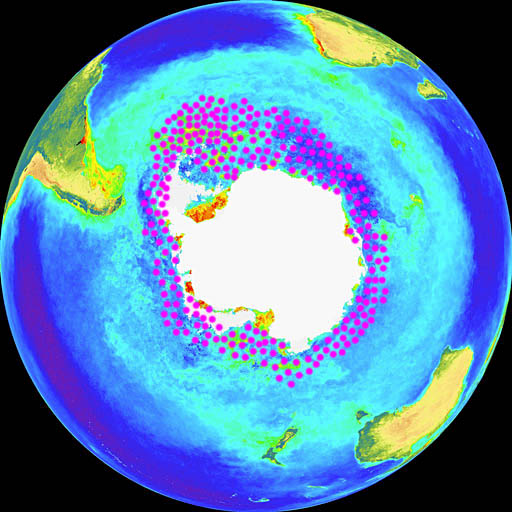

1970年代以降、南西大西洋では、オキアミの分布にある変化が見られています。その北端にあたる地域では、個体数の局所的な減少が確認されている一方、より南の海域では個体数が比較的安定していることがわかりました。過去40年のあいだに、オキアミの分布は徐々に南へと移動していたのです。ただし、オキアミの個体数が地域全体で減少しているのかどうかについては、証拠がまだ不十分で、一貫した結果が得られていません。つまり、全体的に減っているとはまだはっきりとは言えない状態です。

しかし、今後は気候変動によってオキアミの生息環境がより一層影響を受けると考えられています。これは、海氷の減少や海水温の上昇、そしてエサとなるプランクトンの量や分布の変化などがその要因です。こうした複雑な状況を正確に理解し、将来を予測するためには、オキアミとそれに依存する生態系全体を対象とした、包括的な研究アプローチが不可欠です。

ナンキョクオキアミ資源を守るための課題と未来

これらの背景を踏まえ、科学者や管理機関はナンキョクオキアミの持続可能な漁業管理に注力しており、漁獲量の適正な調整や生態系への影響評価を継続的に行っています。2024から25年シーズンの漁獲は本来12月まで続く予定でしたが、漁獲量が62万トンに達したため、予定より早くシーズンが終了しました。

このように、漁業と生態系保護のバランスをとることが、今後のナンキョクオキアミ資源の持続可能な利用において最も重要な課題であると言えるでしょう。

そして現在のところ、オキアミの養殖は技術的に非常に難しく、商業規模での実現には至っていませんが、もし将来的に安定して養殖できるようになれば、天然資源への過剰な漁獲圧を軽減できるだけでなく、生態系への影響も抑えられる可能性があります。

これにより、ナンキョクオキアミ資源の持続可能な利用や生態系保護の両立が進み、ペンギンなどの捕食者の餌不足といった問題も改善されるでしょう。養殖技術の発展は、オキアミをめぐる多くの課題を解決する大きな一歩となるはずです。

参考:https://nagoyaaqua.jp/wp/wp-content/uploads/2023/10/vol100_compressed.pdf

コメント