アザラシは可愛らしく人間に人気ですが、その仲間であるヒョウアザラシは死亡事故を起こしたこともあるほど恐ろしい生き物です。本記事はヒョウアザラシについて詳しく説明しています。

分類と特徴

ヒョウアザラシは食肉目アザラシ科ヒョウアザラシ属に分類される鰭脚類で、本種のみでヒョウアザラシ属を構成します。鰭脚類とは四肢がヒレ状となり、水中生活に適応した海棲哺乳類のことを言います。現在生存している鰭脚類として、アザラシ科やセイウチ科の動物が存在しています。

ヒョウアザラシは、他のアザラシに比べて細長くて筋肉質な体型をしているのが特徴です。成体の全長は2.4から3.5m、体重は200から600kgで、これはゾウアザラシに次ぐ大きさのアザラシとなります。このヒョウアザラシの体長は、セイウチと同じくらいにまで成長します。ただ、体が細いので、体重はセイウチの半分以下です。また、メスのヒョウアザラシはオスよりわずかに大きくなります。

ヒョウアザラシの背中は暗褐色から明灰色の体毛で覆われます。彼らの体には白や黒の斑点が入り、これが名前の由来となっています。そのため、英語でも「sea leopard(海のヒョウ)」と呼ばれています。

生息地と生態

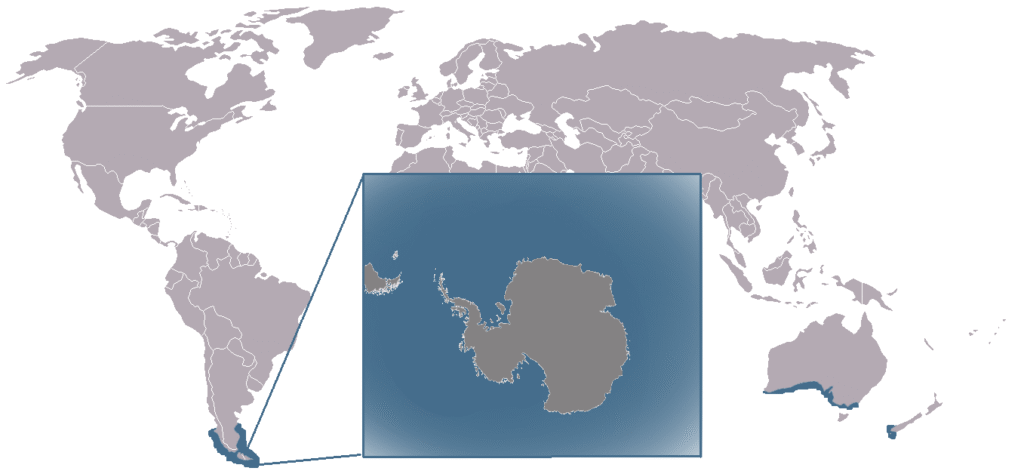

ヒョウアザラシは、主に南緯50度から南緯80度の間の氷河に包まれた南極に生息しています。特に南極の西部でよく見ることができます。ただ、オーストラリア、南アメリカ、南アフリカの海岸などに漂流した個体が確認されています。また、ニュージーランドでウェリントン、オークランド、ダニーデンなどの主要都市の海岸でも彼らが目撃されています。

ほとんどのヒョウアザラシは一年中、氷上で生活しています。また、母親と生まれたばかりの子供を除いて、彼らの大半を単独で過ごします。単独のヒョウアザラシは低緯度の場所に現れることがありますが、メスがそのような場所で繁殖することは滅多にありません。これは子供の安全を考え、外敵の少ない場所を選んでいるためだと考えられています。

繁殖と成長

ヒョウアザラシは人間が生存しづらい地域に生息しているため、彼らの繁殖の習性についてはあまり観察されていませんが、メスは3歳から7歳の間、オスは6から7歳頃に性成熟することがわかっています。

このヒョウアザラシは夏の間、水中で鳴き声を発することで知られています。オスは水中で逆さまになって左右に揺れながら、毎日何時間も鳴き声を発します。このとき、首と胸部が膨らみ、胸は波打ちます。鳴き声は鳥のさえずりや虫の声のようなものと、低い幽霊のようなうめき声の二つがあります。

ヒョウアザラシが鳴き声を発するのは、縄張りを主張するためと、交尾相手を誘うためだと考えられています。この時期のオスの声は非常に大きく、そのため繁殖には発声が重要であると推測されます。また、飼育下のメスは性ホルモンが上昇している時に鳴くことが観察されています。

彼らは一夫多妻制で、交尾期間中にオスが複数のメスと交尾することが知られています。交尾は12月から1月にかけて水中で行われます。そして、オスのヒョウアザラシは子育てには参加せず、繁殖期が終わると単独生活に戻ります。

メスの平均妊娠期間は274日で、この間に生まれてくる子どものために、あらかじめ氷上に円形の穴を掘っておきます。こうしてメスは通常、一匹の子供を産みます。生まれたばかりの子供の体重は約30kgで離乳する前に一か月間ほど母親と一緒にいます。南極での環境は厳しく、ヒョウアザラシの子どもの初年度の死亡率は25%近くです。

食性と狩猟

ヒョウアザラシの子供はオキアミが多い場所でよく見られるため、主にオキアミを食べると考えられています。さらに、若いヒョウアザラシはオキアミのほか、魚なども食べます。ただし、大人になるにつれて、食事に占めるオキアミの量は減少していきます。

単独行動をする大人のヒョウアザラシはオキアミや魚類のほか、他のアザラシなどの鰭脚類、鳥類、特にペンギンなど幅広い獲物を捕食します。捕食するペンギンは、イワトビペンギン、アデリーペンギン、エンペラーペンギンなどの様々な種を食べます。また、ナンキョクオットセイの子どもなども獲物としています。

ヒョウアザラシは生息する環境の中では頂点捕食者の一つとなります。彼らは聴覚と髭を使って水中の獲物を追跡していることがわかっています。ヒョウアザラシは巨大な顎を持つことで知られており、他の肉食動物のように歯が鋭く、犬歯の長さは最大2.5cmにもなります。また、彼らの体は南極の寒い気温の中でも体温を暖かく保つために非常に厚い脂肪の層で覆われていますが、この脂肪の層より体を流線型にするのにも役立っています。これにより、ペンギンなどの小さな獲物を狩る時に非常に速く泳ぐことができるのです。

また、前脚のヒレは他のアザラシに比べて非常に大きく、水中で体を操縦するために使用され、水中で敏捷に泳ぐことができます。さらにヒョウアザラシは驚異的なダイビング能力も持っています。彼らは主に浅瀬で狩りを行いますが、餌を求めて80m以上の深さまでも潜ることができます。潜水中は肺を凹ませ、浮上すると再び膨らませます。これにより呼吸が強化され、水圧により潰されることを防ぐことができているのです。彼らは最長で7分間潜水することができます。

ヒョウアザラシはペンギンを狩る時、氷の端近くを泳ぎ、ペンギンが海に入ってくるのを待ち伏せします。そして泳いでいるペンギンの足を捉えて激しく揺さぶり、ペンギンが死ぬまで何度も体を水面に叩きつけるのです。こうして獲物を左右に振り回し、細かく引き裂いたりして捕食します。一方オキアミを食べる時は、吸引力を使って一度にオキアミを吸い込んで、ヒゲを使ってふるいにかけて食べます。このように、獲物によって様々な捕食スタイルに切り替えることが厳しい南極の生態系におけるこの種の成功につながっていると考えられています。

また、ヒョウアザラシは単独で行動するものの、時折協力的な狩りもすることがあると考えられています。母親のヒョウアザラシが、オットセイの子どもを狩るために我が子の手助けをする様子が観察されています。複数のメスが助け合って狩りをする場合もあります。

人間との関わりと危険性

これまで見てきたように、ヒョウアザラシは大型の捕食者であり、人間を襲うリスクがあります。人類が南極で探検を始めた頃、ヒョウアザラシとの出会いを記した記録が残されています。

1914年から1917年にかけての、アーネスト・シャクルトン率いる帝国南極横断遠征隊のメンバーであるトーマス・オード・リーズが氷の上でキャンプをしていた時、大きなヒョウアザラシに襲われました。体長約3.7m、体重500kgあったとされるこのヒョウアザラシは氷上でオード・リーズを追いかけました。しかし、遠征隊のもう一人のメンバーがヒョウアザラシを撃ったため、彼は助かりました。

1985年、カナダ系の探検家ガレス・ウッドは、彼を氷棚から海に引きずり込もうとしたヒョウアザラシに足を2回噛まれました。彼の仲間はスパイクのついたブーツでこのヒョウアザラシの頭を何度も繰り返し蹴り、何とか彼を助けることができました。

2003年、南極調査隊の生物学者カースティ・ブラウンが南極で研究のためにシュノーケリングをしていたところ、ヒョウアザラシに襲われて死亡しました。この事件は、ヒョウアザラシが原因の死亡記録としては初めてのことです。ブラウンは英国南極調査所近くでの水中調査に参加していた4人の研究者チームの一員でした。この時、ブラウンともう一人の研究者の2人が水中にいましたが、彼は15mほど離れた場所で突然ブラウンの悲鳴を聞いたのです。そしてブラウンが海の底に消えていくのを仲間たちが目撃しました。

最終的に彼女はチームによって引き上げられましたが、残念ながら蘇生することはできませんでした。ヒョウアザラシはブラウンを水深70mまで約6分間、水中に引きずり込んでいたことが後になって明らかとなりました。さらに彼女は、噛み傷と引っかき傷による合計45か所もの傷を負い、そのほとんどが頭と首に集中していました。

セントアンドリュース大学のイアン・ボイド教授は、ブラウンの死に関する報告書の中で、ヒョウアザラシが彼女をオットセイと間違えたか、彼女の存在に驚いて防御のために攻撃した可能性があると述べています。ボイド教授はヒョウアザラシが人間を襲うことは極めて稀であると主張していますが、人間による南極大陸の探検が増加しているため、このような事故が頻発する可能性があると警告しています。

関連記事:【史上最悪の襲撃】ヒョウアザラシによる死亡事故の全貌 | ジオチャン

また、ヒョウアザラシは人間のみならず船に対しても攻撃する傾向があり、研究者は船に穴が空くのを防ぐために特別な保護ガードを装備するようにしています。

このように、ヒョウアザラシが人間を襲ったという報告がある一方、National Geographic誌の写真家であるポール・ニックレンは、おそらく彼に彼らの狩り方を教えるために捕獲したペンギンや死んだペンギンを持ってくるヒョウアザラシの写真を撮ることに成功しています。

生存状況と保護

野生でヒョウアザラシは26歳まで生きることができるといわれており、ヒョウアザラシの天敵として知られているのはシャチとサメだけです。ただし、彼らの分布は南極の氷棚に限られているため、地球温暖化に伴って極地の氷面積が減少するリスクにさらされています。そのため、ヒョウアザラシの捕獲は南極条約と南極アザラシ保護条約によって規制されています。

飼育事例

これまで見てきたように非常に興味深い生物であるヒョウアザラシですが、残念ながら日本の水族館では見ることができません。しかし、海外では稀にヒョウアザラシが飼育されているケースがあります。

例えば、オーストラリアのシドニーにあるタロンガ動物園で飼育されていました。2007年にサメに腹部を噛まれて負傷したこの個体はシドニーの南海岸にたどり着きました。こうして救助され、健康を取り戻したヒョウアザラシは、他の野生個体群に病気をうつしてしまう危険性があるため、南極に戻されることはありませんでした。そのため、タロンガ動物園で飼育され、最も人気のある動物の一つとなったのです。

さらに、オーストラリア海洋哺乳類研究センターによるヒョウアザラシの研究を発展させました。しかし、残念ながら7年間の飼育ののち、病気のため健康状態が悪化し死亡しています。

ヒョウアザラシに興味を持たれた方へ

ヒョウアザラシを含む、世界中のアシカ・アザラシ・オットセイ・セイウチなどの鰭脚類を美しい写真とともに紹介した書籍に『世界で一番美しいアシカ・アザラシ図鑑』(水口博也・著)があります。

この図鑑では、ヒョウアザラシの生態や写真に加え、北極から南極までに暮らすさまざまな鰭脚類の生活や進化について、ビジュアルとコラムの両面から深く掘り下げられています。

アザラシや海棲哺乳類に興味がある方、南極の生態系についてさらに知りたい方におすすめの一冊です。

この記事はYouTubeの動画でも見ることができます。

コメント