オオメジロザメは普段は海域に生息していますが、淡水域でも生きることができ、河川や湖でも見られることがあります。また、攻撃的で好奇心の強い性格から、多くの専門家がオオメジロザメを世界一危険なサメだと考えており、実際に人を襲った例が多数知られています。本記事では、この危険なサメ、オオメジロザメについて詳しく解説していきます。

基本情報と特徴

オオメジロザメはメジロザメ目メジロザメ科に属するサメです。沖縄の地方名では「シロナカー」もしくは単に「ナカー」とも呼ばれます。英語名は「Bull Shark」で、この名前は短く丸い鼻と荒々しい性格、そして獲物に襲いかかる前に頭を振る癖に由来しています。

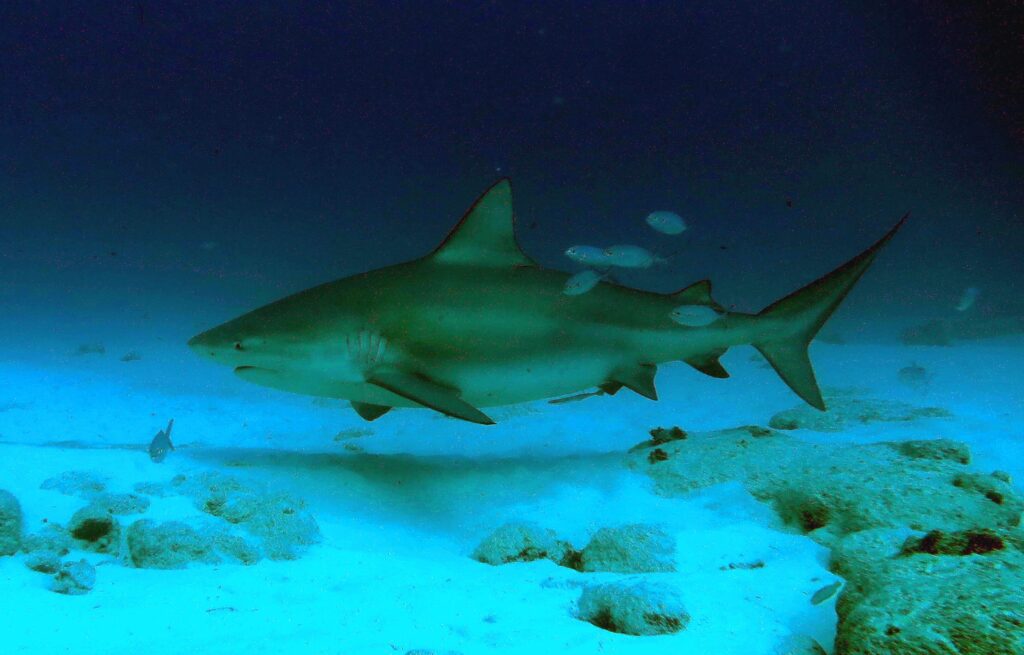

体型は中型で、同程度の長さの他のサメよりも幅広く太いどっしりとした体と長い胸びれを持っています。尾びれも大型のサメよりも長くて低くなっています。背面は灰色で腹部は白く、ヒレの先端は黒くなっており、特に若いオオメジロザメではよく目立ちます。ノコギリ状の歯が上あごと下あごにそれぞれ24から29本あります。

サイズと体重

オオメジロザメはメジロザメ属の中でも大型になる種類で、成体の平均体長は2.4m、体重は通常130kgです。メスはオスよりも大きくなり、最大では4mのメスの個体が記録されています。2012年にフロリダキーズ諸島で捕獲された体長3.5mのオスは450kgに達しており、最大の個体は600kgを超えることもあります。非確認の報告によると、特に大きい個体は最大1100kgに達する可能性がありますが、真偽は定かではありません。

生息域

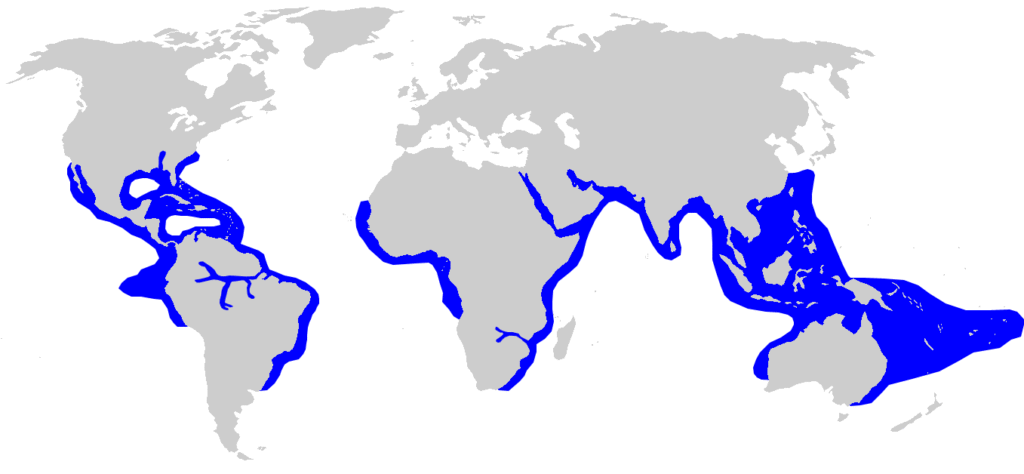

オオメジロザメは、熱帯地域の海岸線など、餌となる魚の多い浅瀬であれば世界中で見られます。

大西洋域:

- マサチューセッツ州からブラジル南部

- モロッコから南アフリカまで

太平洋域:

- バハカリフォルニアからエクアドルまで

日本では沖縄で確認され、かつては沖縄が日本国内での生息北限とされていましたが、宮崎県宮崎市の大淀川河口付近でも目撃例が確認されました。

彼らは26℃以上の水温を好み、気温の変化に合わせて季節ごとに移動を行います。例えば西大西洋では、一部のオオメジロザメが夏にアメリカ海岸に沿って北に移動し、気温が下がると南下し、翌年実際に戻ることが確認されています。

水深は150mまで見られますが、通常は30mより浅いところを泳ぎます。

淡水への適応能力

このサメは海水と淡水の両方で生きられるため、河川やその支流を遥かにさかのぼって泳いでいくこともあります。

注目すべき目撃例:

- ミシシッピ川では海から約1100km離れたイリノイ州アルトンで目撃

- 南米のアマゾン川を4000km遡ったところでも発見

- 中央アメリカの淡水湖であるニカラグア湖にも生息

- インドのガンジス川でも定期的に目撃

- オーストラリアのブリスベン川には500匹以上が生息していると推定

2010年から2011年のクイーンズランド州の洪水の際には、ブリスベンの浸水した道路を泳いでいる姿が目撃されたと言われています。2005年8月末のハリケーン・カトリーナの後には、ニューオーリンズでオオメジロザメが目撃されました。

ゴルフコースのサメたち

オーストラリア・クイーンズランド州のカーブルックゴルフクラブ(Carbrook Golf Club)にあるゴルフコースの湖にオオメジロザメが生息していた珍しい事例があります。このゴルフ場では、1996年に近くの河川が氾濫した結果、6匹のオオメジロザメが14番ホール近くの池に取り残されました。

驚くべきことに、この「人食いザメ」の出現でゴルフ場は注目を集めることになりました。ゴルファーの間でサメは人気となり、ゴルフ場のスタッフもこのサメたちを歓迎しました。彼らは池に「遊泳禁止」とサメの絵を描いた標識を掲げるとともに、サメたちに鶏肉や豚肉を与えていました。ここではサメたちが餌を追って完全に飛び出し、回転しながら着水する姿も見られたそうです。

このゴルフ場は「シャーク・レイク・チャレンジ」と呼ばれる毎月のトーナメントも主催し、公式サイトのシンボルマークもサメになっています。このサメたちは2013年に大きな洪水が起きるまでの17年間は完全に隔離されていたとみられています。しかし、その後の状況は詳しくわかっていません。ただ、一匹は釣り人が違法に釣り上げたことで死亡したそうです。サメがいなくなった2022年にも「シャーク・チャレンジ」は開催されていました。

様々な呼び名

その広範囲かつ多様な生息域のため、オオメジロザメには様々な地方名があります:

- ガンジス川のサメ

- フィッツロイクリークの捕鯨者

- ニカラグア湖のサメ

- アフリカではザンベジ川のサメ、ザンベジシャークとも呼ばれます

淡水適応のメカニズム

オオメジロザメは淡水系で報告されている数少ない軟骨魚類の一つで、幅広い塩分濃度にすばやく適応できます。一般的に、軟骨魚類であるサメは海水に適応した生物であり、淡水では生活できません。サメは体内に塩分を保持しなければならず、それがなければ細胞が破裂し、死んでしまいます。

一般的なサメは海水の高い塩分や浸透圧に適応するため、体内に尿素を蓄えて海水と同程度の塩分濃度を維持し、脱水を防いでいます。一方、オオメジロザメは腎臓で様々な遺伝子が活性化しており、塩化ナトリウムと尿素を再吸収し、余分な水を排出します。また、尾の近くにある特別な腺も塩分の保持を助けています。

オオメジロザメが純粋な淡水で生きることは理論的には可能ですが、実験では淡水で1年以内に死亡することが判明しました。オオメジロザメの胃を開くと、出てきたのは小さな魚ばかりです。オオメジロザメの主な食糧源が塩水域にあるために移動が必要だと考えられています。

淡水域に入る理由

科学者たちはオオメジロザメが淡水域に入る利点について、まだ正確には解明していませんが、生殖はオオメジロザメが河川に入る理由の一つであり、これは子孫の生存率を向上させるための戦略だと考えられています。

オオメジロザメのメスは、10〜12ヶ月の妊娠期間を経て、体長56〜81cmの子サメを最大で13匹出産します。河川は幼魚や小さなサメが大型のサメに食べられることがないため、比較的安全な場所です。

オオメジロザメの若い個体は、高い塩分に対する耐性を持って生まれていないため、外海に出られるようになるまで淡水域にとどまります。成長するにつれて高い塩分に対する耐性が増加し、より年長の個体が海水域で観察されるようになります。

また、潮の流れが変化すると、若いオオメジロザメは下流に移動することが判明しました。彼らは下流に移動するエネルギーを節約するために潮の流れを利用していたのです。

狩猟行動

オオメジロザメは昼夜を問わず、沿岸の浅い地域で狩りをすることを好みます。通常は海域をゆっくりと泳ぎ、一日で平均5〜6km移動しますが、獲物を追いかけ攻撃する際は非常に機敏な動きを見せます。

ほとんどの場合、オオメジロザメは硬骨魚や小さなサメを食べますが、時にはより大きな獲物を狙うこともあります。彼らは大きな獲物を攻撃する数少ない沿岸のサメの一つで、動きが機敏なため、他の種類のサメを襲うこともあります。自分たちと同じサイズか、それよりも大きな獲物を狩ることができるのです。

オオメジロザメは最大5914ニュートンの噛む力を持ち、これは調査された全ての軟骨魚類の中で体重当たりの噛む力が最も強くなります。

人間との関係

オオメジロザメは本来人間を食べることはありませんが、水の濁った河口や港によく出入りするため、好奇心やふとしたはずみで人間を襲うことがあります。その豊富な生息域から人間に出会う機会が多く、縄張り意識があり攻撃的なため、他の種類のサメよりも人間にとって危険です。

オオメジロザメは、イタチザメ、ホホジロザメと並んで人間を攻撃する可能性が最も高い3種類のサメのうちの一つです。

関連記事:【サメ襲撃】熱帯の楽園が世界で最も危険なビーチになった理由 | ジオチャン

襲撃事件

ピーター・ベンチリーの小説『ジョーズ』のインスピレーションとなった1916年のニュージャージー州のサメ襲撃事件は、一匹または数匹のオオメジロザメが関与していた可能性があります。オオメジロザメが原因であるという推測は、2件の致命的な攻撃が汽水域と淡水域で発生していたためです。

シドニー港の港周辺では、オオメジロザメが目撃されています。インドではオオメジロザメがガンジス川などの川を遡上し、泳いでいる人に噛み付いています。

オーストラリアの16歳の少女ステラ・ベリーさんはサメに襲われて死亡しました。彼女は西オーストラリア州パース市にあるスワン川で友人らとジェットスキーに乗っていましたが、友人によると、彼女は近くに現れたイルカと一緒に泳ごうと水に飛び込んだといいます。オーストラリア当局は、この事件が河川で発生したため、犯人はオオメジロザメであると考えられると述べました。パースのスワン川で最後に起きたオオメジロザメによる死亡事故は100年前の1923年に発生しており、歴史上この川での攻撃は6件しか記録されていませんでしたが、これで7件になると加えました。

日本では、1996年7月23日に沖縄県宮古島で52歳の男性がサメに襲われて死亡しました。被害者の傷は、左胸部から腹部にかけて縦約35cm、横30cmの楕円形で、さらに指も食いちぎられていました。また、右腕にも大きな傷があり、左手首にも傷が認められました。この事故の調査で、被害者の左手首から歯の破片が二つ見つかり、これを水族館に保管されていたオオメジロザメの歯と比較すると酷似していたため、犯人はオオメジロザメとされました。

視覚と安全対策

研究により、サメは視覚的な手がかりを利用して異なる物体を区別できることが確認されています。オオメジロザメは水中に存在する網の色を区別することができ、水に溶け込む色よりも明るい色の網を避ける傾向があることが判明しました。この視認性はオオメジロザメの攻撃においても大きな要素であるため、水に入るときは濁った場所は避けるようにしましょう。

ただ、このような悪評にもかかわらず、オオメジロザメは環境によってはかなり大人しい生物になることもあります。例えばバハマの透明な海では、ダイバーは定期的にオオメジロザメの群れと交流します。彼らは人間に非常に接近する可能性がありますが、水泳者、サーファー、ダイバーはオオメジロザメをほとんど恐れることはありません。

天敵と保全状況

オオメジロザメは成体になると天敵はほとんどいませんが、イタチザメやホホジロザメなどの大型のサメがオオメジロザメの幼魚を捕食することがあります。また、ワニが彼らにとって脅威となる可能性があります。オーストラリア北部のイリエワニや、南アフリカではナイルワニがオオメジロザメを捕食しているのが目撃されたと伝えられています。

ただし、オオメジロザメにとって最大の脅威は人間です。オオメジロザメはIUCNレッドリストで絶滅危惧種として記載されていませんが、彼らは食用にされ、肉は冷凍させて輸出されるなど様々な用途で利用されます。他にもフカヒレや皮革を取るための大規模な漁獲がされており、個体数は減少している可能性があります。

また、生息地の汚染なども彼らにとっての脅威となります。実際に、ある研究によれば、オオメジロザメの平均体長は過去数十年で著しく小さくなっていることがわかっています。彼らは攻撃的な性質を持つため、海水浴客を守る目的で海岸近くに住むサメの駆除措置が講じられ、これがオオメジロザメの個体数が減少し続ける原因の一つとなっています。

サメが陸地に近づきすぎる問題を解決するために、研究者らは「シャーク・セーフ・バリア」と呼ばれる装置のテストを開始しました。このバリアは音波と電気の刺激を使用したサメを阻止するための連続磁場です。しかし、信頼できる安全対策として実装される前に、この技術をさらに改良し、テストする必要があると結論づけています。

水族館での飼育

オオメジロザメは、沖縄県の国営沖縄記念公園水族館(現・沖縄美ら海水族館)で1978年から飼育され、世界最長飼育記録を更新し続けています。これは2018年6月の時点で40年間になり、オオメジロザメは最大50年くらい生きるといわれています。なお、同水族館で飼育されているオオメジロザメの内の一匹が、2006年8月31日、21匹の子サメを出産しています。

オオメジロザメはメスが15から20歳、オスが15から16歳で成熟します。成熟したオスは157から226cm、メスは180から230cmになります。

日本国内では他に、神奈川県の油壺マリンパークで飼育展示されていました。これは本州では唯一の飼育でしたが、2021年9月30日に閉館したため、展示を終了しています。飼育されていた個体がどこへ行ったのかは不明です。また、美ら海水族館でも一般向けの展示を行なっていないため、現在日本国内の水族館でオオメジロザメを見ることはできません。

今回はオオメジロザメについて解説しました。攻撃的で人間に危険なサメとして知られる一方で、淡水にも適応できるユニークな能力を持つ生き物です。彼らの生態をより理解し、共存していくための取り組みが今後も重要になっていくでしょう。

関連記事:大人向けおすすめ!リアルで迫力のサメ図鑑5選 | ジオチャン

今回はオオメジロザメについて詳しく解説しました。攻撃的で人間に危険な一面を持つ一方、淡水域にも適応できるユニークな能力があることがわかります。

もし、オオメジロザメだけでなく、世界中のさまざまなサメの生態や迫力ある姿をもっと詳しく知りたい方には、こちらの図鑑がおすすめです。

➡世界のサメ 迫力ビジュアル図鑑

本書ではホホジロザメやイタチザメなどの有名種から、あまり知られていない種類まで、迫力ある写真とともに科学的な解説で紹介されています。サメの魅力や生態の奥深さを、ビジュアルと文章で存分に楽しむことができます。

この記事はYouTubeの動画でも見ることができます。

コメント