日本では古くから親しまれてきた葛(クズ)が、アメリカでは深刻な環境問題を引き起こしています。年間約610平方キロメートルもの範囲で生息域を拡大し続けるほどの繁殖力から「南部を食い尽くすツル」とまで呼ばれるこの植物。日本ではくず餅や葛湯として消費されているのに、なぜアメリカ人はこの大量に存在する厄介者を食べないのでしょうか?本記事はその理由について詳しく説明してます。

クズとは何か:日本における葛の価値

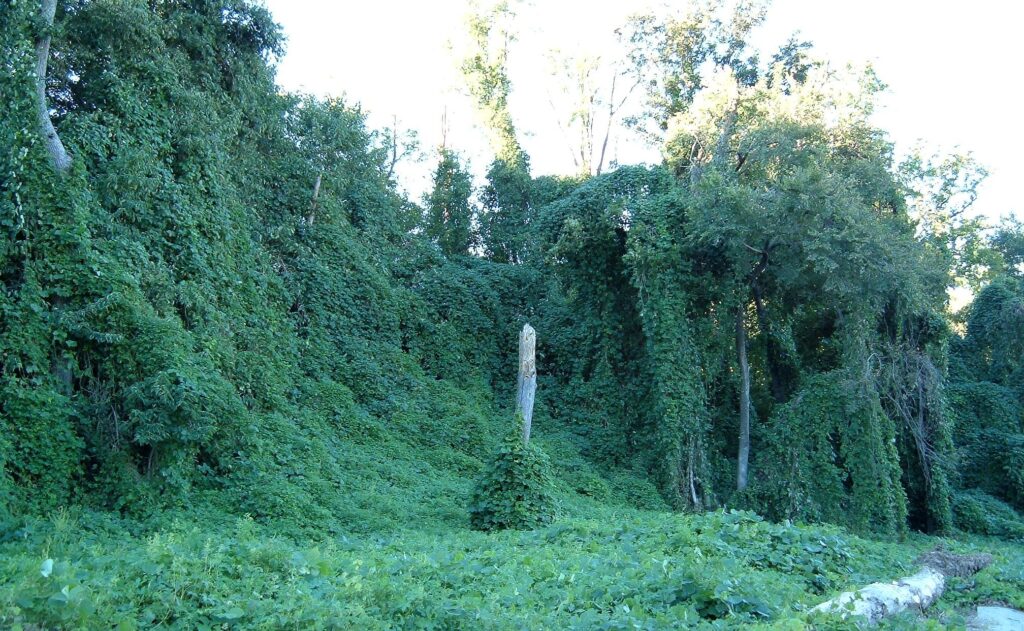

クズは北海道から九州まで、日本全国に分布しているマメ科クズ属の多年草です。このつる性植物は、夏になると急速に成長し、他の植物や木に巻きついていきます。少し放置すれば瞬く間に一面を覆うほど、生命力が非常に強い植物です。実際、日本国内でも道路や空き地、公園などでクズが繁茂し、他の植生を圧倒するような場面も増えており、雑草として問題視されることもよくあります。

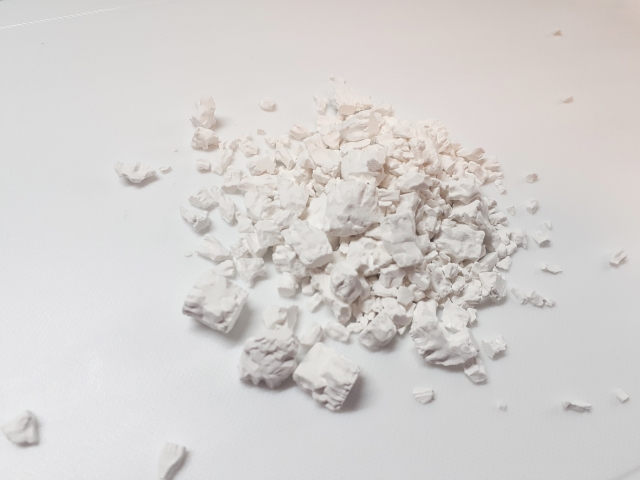

とはいえ、このクズはただの厄介ものというわけではありません。日本では昔から、さまざまな形で暮らしの中に取り入れられてきました。最も有名なのは食用としての活用でしょう。クズの太い根から取り出される葛粉は、透明感のある和菓子の原料として重宝されています。くず餅、くずきり、葛湯などは、どれも繊細でふんわりとろける上品な甘さが魅力です。特に奈良の吉野地方では「吉野本葛」と呼ばれる高級品が作られており、純粋にクズの根だけから作られた本物の葛粉は、手間がかかるため高価な食品となっています。

また、クズは薬用や生活にも活用されてきました。根は漢方薬「葛根湯」の原料となり、風邪や肩こりに効果があるとされています。茎からは繊維を取り出し、江戸時代には夏着物や帯に使われる「葛布」が作られていました。葉は一部地域で家畜の飼料として利用されるなど、日本の暮らしに根づいた植物だったのです。

アメリカに渡ったクズの歴史

このクズがアメリカに渡ったのは、19世紀末から20世紀初頭にかけてのことです。1876年、フィラデルフィア万国博覧会でアメリカに紹介され、園芸用や家畜の飼料として広まりました。

1930年代には、南部で深刻化していた土壌侵食の対策として、政府主導で斜面にクズを植えるよう奨励され、補助金も支給されたほどです。クズは虫に強く、肥料も不要であることから、一時は「緑の鎧」として重宝されていました。

しかし、その強さが仇となりました。もともと日本や中国など東アジアの温帯および暖帯に分布するクズは、冬になると地上部が枯死するため、それほど重大な脅威にはなりませんでした。ところがアメリカ南部の温暖な地域では、冬でも気温が極端に下がることが少なく、クズの地上部が完全に枯死することはほとんどありません。

こうしてアメリカ南部の気候に適応したクズは、非常に速いスピードで成長し、木々を覆って枯らし、電柱や家屋にも絡みつくようになり、制御不能な外来種と化しました。しかも、刈っても刈っても地下茎から再び生えてくるため、対策が非常に困難です。

1997年には連邦有害雑草に指定され、現在では森林破壊や電力障害、農地の喪失など、年間数億ドル規模の被害をもたらしています。これが現在のアメリカにおけるクズの実情です。

なぜアメリカ人はクズを食べないのか?

1. 文化的背景の違い

最も大きな理由は文化の違いでしょう。日本ではクズは長い歴史を持った伝統食材であり、薬としても重宝されてきた植物です。つまり、日本人にとってクズは食べられるどころか、特別で体にも良い食べ物なのです。

ところがアメリカには、そのような文化的背景がありません。文化というものは長い時間をかけて形成されるものです。彼らにとってクズは突然現れた異国の植物であり、食材として定着するチャンスすらなかったのです。

また、アメリカに導入された当初の目的は、あくまで観賞用か家畜の飼料、あるいは土壌保全のためのグリーンカバーでした。そのため、「食べる」という視点は最初からなかったのです。

2. 加工の手間と効率性

葛粉の製造は非常に手間のかかるプロセスです。本葛粉は太い根をすりおろし、水にさらして、沈殿したデンプンだけを取り出すという、時間と労力のかかる工程を経なければなりません。

日本ではその手間を伝統として受け入れてきましたが、アメリカのように大量生産・大量消費が基本の食文化では、こうした面倒な食材は敬遠されがちです。効率性を重視するアメリカの食文化において、葛粉製造の非効率さは大きな障壁となっています。

そもそも、日本においても本物の葛粉はごく一部の高級品に限られており、市販されている葛粉の多くはジャガイモやサツマイモ、コーンスターチなど、他の原料を混ぜて作られたものです。また、関東でよく食べられているくず餅(久寿餅)は、実際には小麦粉由来の発酵食品であり、葛粉は一切使われていません。つまり、クズを食べるという文化自体が、日本でもかなり限定的です。

アメリカにおけるクズの繁殖が日本より深刻なのは、前述のとおり、アメリカ南部の気候条件が主な原因であり、日本での消費文化とは関係がないのです。

3. 安全性の懸念

アメリカで野生のクズを食用にする際の安全性には、いくつもの懸念点があります。アメリカ南部ではクズを駆除するために、強力な除草剤が頻繁に使用されています。道路脇や公共の場に生えているクズには、除草剤が散布されている可能性が非常に高いのです。

このような状況下で、野生のクズを採取して食べることは、健康リスクを伴う可能性があります。

一方で、日本で製造される本葛粉は専用に管理・栽培されたクズの根が使われています。このように、食用として管理・栽培されている日本のクズとは異なり、アメリカの野生のクズは食品安全の観点からも食用に適さない場合が多いでしょう。

4. 心理的バリア

さらに心理的なバリアも大きな要因です。アメリカ南部では、クズは「侵略者」としてのイメージが強く、電線を覆い、家を包み込み、森を飲み込む恐ろしい存在です。そのような植物を食べてみようと考えるのは、やはり抵抗があるものです。

実際に、アメリカでクズを食べたという体験談を探しても非常に少なく、ほとんどが「サバイバル技術として試してみた」や「野草を食べる実験の一環」といった、あくまで珍事として扱われているものばかりです。

ちなみに、日本でよく見られるくず餅にも2種類あり、本葛から作られた高級なものと小麦粉由来のものがあります。つまり、日本でさえ、純粋な葛粉にこだわる食文化は一部に限られているのです。そう考えると、クズを雑草から高級食材に押し上げるには、相当な文化的努力と時間が必要だといえます。

クズの未来:資源としての可能性

アメリカでクズが食べられていない理由は、「悪いイメージ」「文化的習慣の不在」「加工の手間」「安全性」「そもそも食材として導入されなかった」という、いくつもの要因が複雑に絡み合って今の状況を作り出しています。

もし将来、アメリカでクズの食用としての価値が見直されるとしても、それは日本とは全く異なる文脈や調理法になる可能性が高いでしょう。食文化は歴史と伝統の産物であり、同じ植物でも全く異なる扱いを受けることがあるという事実は、文化の多様性を表す興味深い例といえます。

しかし、少しだけ希望も見えてきています。これだけ大量にあるのなら、何かに活用できないかと考える人々も現れはじめているのです。実験的ではありますが、バイオマス燃料や堆肥としての活用が検討されています。成長が早く、丈夫という性質は、見方を変えればエネルギー植物としての可能性を持っているのです。

このように、かつては駆除すべき敵だったはずのクズが、もしかすると貴重な資源になるかもしれないという認識に、少しずつ変わり始めています。もちろん、まだほんのわずかな取り組みであり、全体から見れば小さな動きに過ぎません。しかし、その小さな動きが確実に芽を出し始めているのです。

今後、「雑草すら資源に変える」というサステナブルな社会の動きが加速すれば、クズはその象徴的な存在になる可能性を秘めています。つまり、人間が過去にコントロールを失った失敗から、今度は知恵をもって共生する未来へと変わっていけるかもしれないのです。

日本では伝統的な食材として親しまれ、アメリカでは忌み嫌われる厄介者となったクズ。この一つの植物を通じて見える文化の違いと、未来への可能性について考えてみるのも興味深いのではないでしょうか。

この記事はYouTubeの動画でも見ることができます。

参考: https://recipes.howstuffworks.com/should-we-be-eating-kudzu.htm

コメント