ネット上でよく見かける「マンボウは弱くてすぐに死ぬ」という情報。Xなどで「○○でマンボウ死亡」というような投稿を見たことがある人も多いのではないでしょうか。しかし、これらの情報のほとんどはデマです。今回は、このような「マンボウ最弱説」が広まった理由と、マンボウの本当の生態について解説していきます。

マンボウ最弱説はどこから来たのか

ネット上では、マンボウに関する様々なデマが見られます。例えば:

- 「真っすぐしか泳げないから壁に直撃して死亡」

- 「寄生虫を払うためにジャンプして着水の衝撃で死亡」

- 「鳥につつかれて死亡」

- 「日光がまぶしすぎて死亡」

- 「寝ていたら陸に打ち上げられて死亡」

- 「海水の塩分が肌にしみたショックで死亡」

- 「近くにいた仲間が死亡したショックで死亡」

- 「びっくりして死亡」

- 「前からウミガメとぶつかることを予感したストレスで死亡」

こうしたデマが広まった背景には、「マンボウは一度に2〜3億個の卵を産み、生き残るのは2匹だけ」という話が関係しています。皆さんもこの話を聞いたことがあるかもしれませんが、実はこれも正確ではありません。

この話の起源は、1921年にイギリスの科学雑誌「Nature」で発表されたシュミットの論文にさかのぼります。この論文では、マンボウの卵巣内に3億個以上の小さな未成熟の卵が含まれていることが記載されていました。しかし、これはマンボウが一度に産む卵の数ではなく、卵巣内の未成熟の卵の数なのです。

未成熟の卵は、雌の体内で成熟していく過程で卵の細胞数が変わり、また細胞の成熟具合によって実際に産み出される卵の数も変わります。魚類は一般的に、産卵期に成熟した卵を複数回に分けて産みます。未成熟の卵は次の産卵期まで持ち越すことができ、その間に成熟するのです。そのため、マンボウが一度に産む卵の数は3億個よりかなり少ないと考えられます。

さらに、この論文が示した3億個という推定自体の根拠も定かではないといわれています。しかし、この論文を読んでマンボウが一度に2〜3億個の卵を産むと勘違いした人たちが、「少なくとも雌雄の2匹が生き残れば種として存続できるだろう」と勝手に推測したことが、「マンボウ最弱説」の始まりだったのです。

このことからマンボウが「死にやすい」というイメージが定着し、SNSでマンボウの死因が大喜利化していきました。

マンボウの本当の生態

実際のマンボウは自然界で十分に適応した生物であり、特に弱いというわけではありません。

マンボウが海面で背面を上にして体を横たえている姿がよく観察されますが、これには理由があります。小型の魚やカモメなどの鳥に寄生虫を取ってもらうため、深海に潜ることによって冷えた体を温めるためと考えられています。

マンボウは勢いをつけて海面からジャンプすることもありますが、これも寄生虫を振り落とすためだとされています。この時、「鳥につつかれて死亡」「ジャンプの衝撃で死亡」「日光がまぶしくて死亡」といったことは起こりません。

マンボウの体の特徴

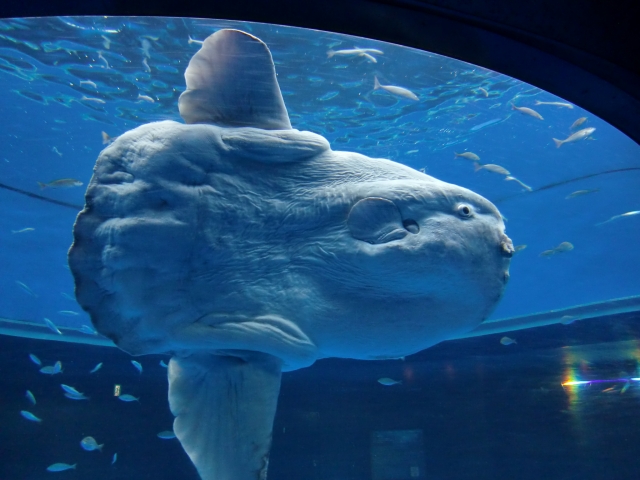

マンボウは最大で全長3.3m、体重は2.3トンにまで成長し、現在生息している世界最大級の硬骨魚の一つです。成体のマンボウは背中が暗く腹側が明るい色をしていて、これはカモフラージュの効果があり、外敵から見つかりにくくなっています。

マンボウはコラーゲンを大量に含む皮膚をもち、特に腹側の厚さが最大7.3cmにもなります。また、鱗の代わりに粘液の層で覆われています。そのため、成長した個体は巨体と分厚い皮膚のため、敵が簡単に襲うことができなくなります。

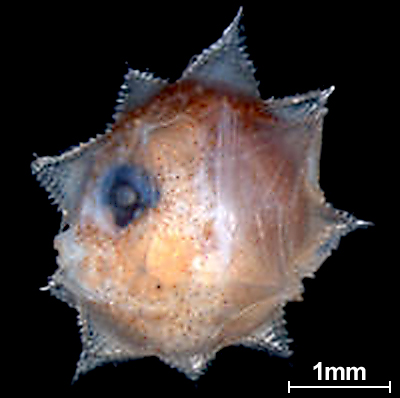

幼魚のときは体表から鰭にかけての間には小さな棘がたくさん付いています。このトゲは表面積を広げて浮力を大きくし、海の中で体を浮かばせるのに役立っていると考えられていますが、同時に敵から身を守る役割もあります。

マンボウの生息環境と能力

マンボウは全世界の温帯〜熱帯の海に広く分布しています。その祖先は岸辺や浅い海に生息するフグの仲間でしたが、外洋に進出し、クラゲなどを主にエサとすることによって、競合相手が少ない生態に進化したのです。

マンボウはこれまで海洋の表層で浮遊生活をしていると考えられてきましたが、研究により生息の場は深海にまで及んでおり、海上で見せる姿はマンボウの生態の一部に過ぎないことがわかってきました。

発信機を付けた追跡調査では、マンボウが生息水深を一定させず、表層から水深800m程度までの間を往復していることがわかりました。表層で過ごす時間が25%程度の個体がいる一方、水深200m以深の深海にいる時間がより長い個体もいました。

このように彼らは高い潜水能力を持ち、餌のクラゲ類が密集した場所と表層を自在に行き来できるのです。また、胃の中からはクラゲ以外に深海性のイカやエビ、イワシなどの残骸も発見されています。このことから、餌を捕食するために潮流に逆らって移動できるだけの遊泳力を持っていることもうかがえます。

マンボウの飼育と現状

体が大きく特殊な生態を持つマンボウは、特別な飼育方法を必要とします。狭い水槽では、マンボウは体をうまく操縦できず、水槽の壁に体をこすって怪我をしてしまう恐れがあるからです。

そのため、水族館ではマンボウが体をこすらないようにビニールカーテンをしたり、直方体の水槽を丸い形に変形する工夫がされています。水槽はまた、マンボウの体格と習性から十分な深さを確保する必要もあります。

こういった飼育が難しいという事実も、「マンボウ最弱説」のイメージに拍車をかけていると考えられます。しかし、飼育下はともかく、自然界では十分に適応力のある生物です。

絶滅危惧種としてのマンボウ

2015年、国際自然保護連合の発表により、マンボウは絶滅危惧種に指定されました。この理由として、漁業による混獲(混獲とは、漁業の際、取ろうとおもっていない別の魚種を意図せずに捕獲してしまうこと)が大きな原因の一つとされています。

はえ縄漁や底引き網漁などでマンボウが混獲される例が相次いでおり、また海水温の上昇により、マンボウが北海道の鮭定置網にかかることも多くなっているといいます。

マンボウは食べられる魚

マンボウは台湾において特に花蓮県が最大の産地で、マンボウ料理がメニューによく登場するそうです。癖がなく食べやすいうえ、コラーゲンをたくさん含んでいるため、台湾の女性にマンボウ料理が好まれているといいます。

日本でも宮城や千葉、静岡、三重などでマンボウが食用とされています。身は刺身や唐揚げにして食べられ、柔らかく淡白な味わいだそうです。 ただし、マンボウを食用としているのは台湾や日本のごく一部の地域であり、世界の多くの国々ではマンボウを食べる文化はあまり見られません。

まとめ

ネット上で広まっている「マンボウ最弱説」は、実際の科学的事実を誤解したことから生まれたデマです。

実際のマンボウは、深海から表層まで幅広い水深で生活し、特殊な皮膚や体の構造によって外敵から身を守り、長い年月をかけて海洋環境に適応してきた生物です。

残念ながら現在、マンボウは人間の漁業活動の影響などにより絶滅危惧種に指定されています。このような状況を踏まえ、マンボウの本当の姿を理解し、この特徴的な海の生物を保護していくことが大切ではないでしょうか。

もっとマンボウの真実を知りたい方は、『マンボウのひみつ (岩波ジュニア新書)』をぜひ読んでみてください。なぜあんな形なのか、夜光るという噂の真相、そして3億個産卵の謎まで、若き研究者が古い文献と先端技術を駆使して解き明かします。悲喜こもごもの研究ワールドに、あなたもきっと引き込まれるでしょう。

この記事はYouTubeの動画でも見ることができます。

コメント