セイウチは巨大な体と長い牙を持ち、成体になるとホッキョクグマさえも撃退できるほどの強さを誇る海の巨大生物です。今回はこの興味深い海の哺乳類について詳しく紹介していきます。

分類と特徴

セイウチは、哺乳綱食肉目セイウチ科セイウチ属に分類される鰭脚類の動物です。鰭脚類とは、アシカ科、アザラシ科、セイウチ科で構成される分類群のことで、水泳に適応した体つきが特徴です。

セイウチは泳ぐとき、後足を動かして海中を進み、前足は操舵の役割を果たしています。彼らはユーラシア大陸北部、カナダ北部、アラスカ、北グリーンランドの北極海など、北極圏の沿岸地帯および流氷域に生息しています。冬でも氷に囲まれた場所で生活し、基本的に南に移動することはありません。ただし稀に日本の北海道沖で捕獲されたこともあります。

かつてはカナダのセントローレンス湾周辺や北大西洋ノバスコシア海域にも生息していましたが、18世紀から19世紀における肉と牙を目当てとした乱獲により、この地域の個体群は絶滅してしまいました。

体格と寿命

大西洋の個体群の雄は平均体長が3mを超え、体重は1,500kgほどになります。メスはより小さく、平均体長は2.6m、体重が800kgほどです。一方、太平洋の個体群は大西洋のものより20%ほど大きくなり、体重1tを超える雄もいます。

セイウチの平均寿命は30年から40年と言われていますが、正確な年数についてはまだ研究が続いています。

特徴的な牙

セイウチは雄雌ともに長い牙が発達し、その長さは100cmにも達することがあります。この牙は生涯を通じて伸び続け、様々な用途に使われます:

- 雄同士の闘争や威嚇

- 外敵に対する武器

- 海から陸に這い上がる際の支え(ピッケルのように氷に突き刺して体を引き上げる)

- 海底で獲物を掘り起こす道具

- 氷に呼吸用の穴を開ける

特に繁殖期には、雄同士でこの牙を使って激しく争います。

セイウチとトドの違い

日本語の「セイウチ」はロシア語の 「сивуч (発音はシヴーチ、もしくはスィヴーチ)」に由来する外来語ですが、ロシア語のсивучはトドです。セイウチとトドは見た目が似ていると言われますが、分類学的には異なります。

現生するセイウチは1種だけでセイウチ科を構成していますが、トドはアシカ科に分類されます。また、セイウチは長い牙があり、耳たぶがなく、口の周りには硬いヒゲが密集しています。このヒゲは、濁った水中や光が届かない深海で、触覚により獲物を探す感覚器官の役割を果たしていると考えられています。

一方、トドには長い牙がなく、ヒゲが少なく、耳たぶがあるのが特徴です。トドの体格は種類によって異なりますが、平均的な体長は2mから2.5mほどで、体重は約500kg前後です。強さで言えば、セイウチの方が体が大きく牙も長いため、もし対決すればセイウチの方がトドより強いでしょう。

歴史的認識

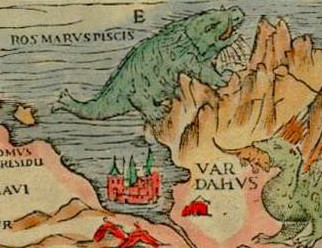

セイウチは生息域が北極圏と限られているため、人々が直接目にする機会が少なく、長い間架空の生物として認識されていました。限られた情報をもとにした推測から、13世紀頃のヨーロッパ人たちは「海象(かいぞう)」と呼び、その巨体や長い牙から非常に獰猛な動物であると考え、しばしば「海の悪魔」のような姿で描かれていました。

食性

セイウチは主に二枚貝を食べます。彼らは泥の中に潜む二枚貝を角質化した口の先を使って掘り起こして捕食し、より深いところに潜っている獲物は、水を口から噴出して掘り出します。

また、マキガイ、タコなどの軟体動物、エビ・カニなどの甲殻類、ナマコ類などの無脊椎動物も食べます。さらには魚類や他の鰭脚類、時には海鳥の死骸なども捕食することがあります。

彼らは貝の肉を殻から取り出すとき、強力な吸引力で吸い出します。この吸引力はアザラシの皮膚を剥がしてしまうほど強力です。

社会生活と繁殖

セイウチは氷山や海岸にオス、メス、幼体からなる大規模な群れを形成して生活します。繁殖期は1月から4月で、オスはギターのような鳴き声で求愛をします。そして、雄同士の間で雌を巡る戦いに勝ち抜いた個体が、複数のメスを所有するハーレム型の繁殖集団を形成します。

生まれたての赤ちゃんセイウチの体長は約1m、体重は約50kgほどです。子供は比較的小さいため、群れに襲来したホッキョクグマに対し、パニックが起きた際に逃げようとした他の個体の下敷きになって死亡したり捕食された例も報告されています。

天敵との関係

成熟したセイウチになると、ホッキョクグマを撃退する姿も確認されています。セイウチの牙は一突きでホッキョクグマの胴体に致命的な損傷を与えることができる長さとパワーを持っています。

一方、ホッキョクグマの爪や牙では、大人のセイウチの分厚い皮膚に阻まれ、致命傷を与えることは困難です。セイウチの皮膚は非常に厚く、2〜4cmに達する箇所もあり、特に首周りでは5cmにもなることがあります。さらに、この皮膚の下の脂肪層の厚さを加えると10cmにも達します。この厚い皮膚と脂肪層は寒冷地での生活に適応しており、体毛が少なくても厳しい北極の寒さをしのぐことができるのです。

これらの「武器」と「鎧」のため、ホッキョクグマが大人のセイウチを襲うことは稀です。

人間との関わり

好奇心旺盛なセイウチは、人間が海岸にいると近寄ってくることがあります。彼らは物体の正体を確かめるために牙で突くことがありますが、その一撃が人間にとっては致命傷になりかねません。

実際に、2016年5月には中国山東省の野生動物園で、セイウチとの写真を撮ろうとした男性が犠牲になる事故が発生しました。男性が飼育員の許可を得てセイウチに接近しカメラを構えた際、セイウチが突然男性の背中に噛みつき、プールの中に引きずり込んだのです。飼育員が棒でセイウチを叩いて男性を助けようとしましたが、セイウチは離れなかったため、飼育員はプールに飛び込んで救助を試みました。しかし、体重1.3tものセイウチが飼育員の上に覆いかぶさり、両者とも命を落としてしまいました。

保全状況と最近の事例

このように強力で印象的な生き物であるセイウチですが、海洋汚染や地球温暖化に伴う生息地の減少により、近年は絶滅危惧種に指定されています。

近年の事例として、ノルウェー政府がオスロフィヨルドに出没して人気者になっていたセイウチを安楽死させた事件が知られています。安楽死させられたのは「フレヤ」と名付けられた、体重600〜700kgほどの若いメスのセイウチです。

2020年、フレヤは人を恐れる様子を見せず、小型ボートによじ登って日光浴する姿がSNSで話題になりました。これに対して漁業当局は、海水浴客がフレヤと一緒に泳いだり、物を投げつけたり、写真を撮ろうと危険な距離まで近づいたりする行為が目撃されたとして、フレヤに近づかないよう呼びかけていました。

しかし、そうした警告が守られなかったため、当局はフレヤを別の場所に移動させることなどを検討しましたが、技術的な困難から現実的ではないと判断。最終的に人命と安全を優先するとして、フレヤを安楽死させる決断に至りました。

この事例は、野生動物と人間の共存の難しさを示すとともに、セイウチという生き物に対する理解と適切な距離感の重要性を私たちに教えてくれます。

セイウチが見れる水族館

日本でセイウチを観察できる水族館は登別マリンパークニクス(北海道)、八景島シーパラダイス(神奈川県)などいくつかありますが、特におすすめは 鴨川シーワールド(千葉県) です。鴨川シーワールドでは展示規模やセイウチの数、体験プログラムも充実しています。迫力あるセイウチの姿を間近で観察でき、餌やりやトレーニングのデモンストレーションも楽しめます。

予約してセイウチに会いに行こう!

鴨川シーワールドはアソビューで事前にチケット予約が可能です。

予約すれば当日のチケット購入の手間が省け、スムーズに入園できます。さらに、アソビュー限定の割引や特典を利用できる場合もあります。

まとめ

セイウチは北極圏に生息する海の巨人であり、その特徴的な長い牙と巨大な体は、彼らの生存にとって重要な役割を果たしています。彼らは主に二枚貝を食べ、大規模な群れで生活する社会性の高い動物です。強靭な体と武器を持つ彼らは成熟すると天敵もほとんどいませんが、人間活動による環境変化が彼らの未来を脅かしています。

セイウチのような野生動物は、私たちが適切な距離を保ち、その生態系を尊重することで、共に地球上で生き続けることができるのです。

この記事はYouTubeの動画でも見ることができます。

コメント