巨大な「オオシャコガイ」は、太平洋・インド洋の温かい海に生息する世界最大級の二枚貝です。体重は200kg以上、殻長は120cmを超える個体も確認されており、海の世界の巨人と呼ぶにふさわしい生物で、古くから「人間を挟んで溺死させる危険な貝」という噂が付きまとってきました。実際に挟まれた人が死亡したという伝説も広まっていますが、これらの話にはどれほどの真実があるのでしょうか。科学的な視点から、オオシャコガイをめぐる恐怖の伝説と実態を解明します。

オオシャコガイとは?

オオシャコガイはザルガイ科に属する二枚貝の一種です。貝殻は扇形で上部に湾曲し、光沢のある乳白色の非常に厚い殻を持っています。

これまで発見された最大のオオシャコガイは137cmに達し、1817年頃にインドネシアのスマトラ島北西海岸で発見されました。その貝殻は現在、北アイルランドの博物館に展示されています。二枚の貝殻の重さは230kgで、生きているときは約250kgあったと推定されています。さらに1956年には石垣島沖でさらに大きなオオシャコガイが発見され、生体重量は約340kgと推定されています。

オオシャコガイは非常に長寿で、野生での平均寿命は100年以上に達します。

生息地と分布

オオシャコガイは西太平洋とインド洋に生息しており、フィリピン沖やマレーシアのボルネオ島サバ州のサンゴ礁などで見られます。分布の北限は日本の八重山諸島で、ここでは小柄な個体がわずかに生息していますが、個体数の減少が懸念されています。

興味深いことに、約7,000年から4,300年前までの海水温が高かった時期には、オオシャコガイは沖縄各地に広く分布していました。現在でも当時の貝殻が多数発見されており、中にはギネス級の大きさのものも含まれています。

オオシャコガイが属するシャコガイ亜科は西ヨーロッパに起源を持ち、鮮新世にはアラビア方面へ東に拡大し、鮮新世から更新世にかけてインド太平洋地域に広く分布するようになりました。

生態と生活

オオシャコガイは水深20mまでの浅い海域に生息しています。幼生期は浮遊性ですが、成長すると移動することができなくなり、海底のサンゴのすき間に入り込んで海底に固着します。

彼らは海底で背を下にして横たわり、上部が開いて外套膜(がいとうまく)を見せています。外套膜は軟体動物に見られる器官で、貝の体を覆っている薄い膜部分です。この外套膜の組織に褐虫藻(かっちゅうそう)が共生しており、オオシャコガイは生活に必要な栄養素の多くをこの褐虫藻の光合成に依存しています。

オオシャコガイは濾過摂食も行いますが、必要な栄養の60~70%はこの共生褐虫藻から得ています。昼間にオオシャコガイは殻を開き、外套組織を伸ばして褐虫藻が光合成に必要な光を受けられるようにします。この共生関係により、栄養分の乏しいサンゴ礁の海でも巨大に成長することができるのです。

特に興味深いのは、成長による栄養摂取方法の変化です。約10mg程度の非常に小さなシャコガイは濾過摂食により成長に必要な炭素の約65%を得ていますが、10g程度の大きな個体になると濾過摂食では34%の炭素しか獲得できないようになります。

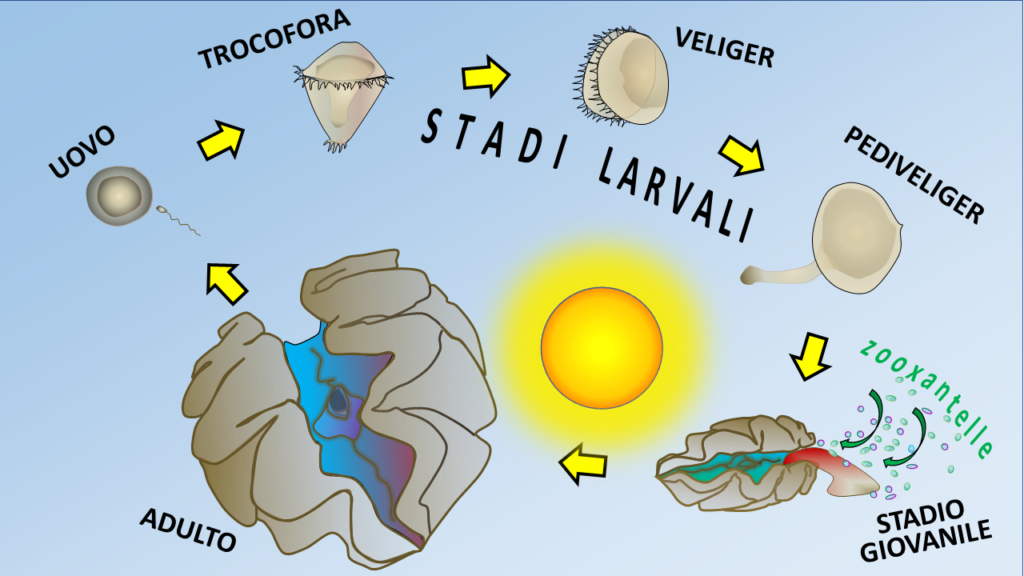

繁殖と成長

オオシャコガイは有性生殖を行い、卵子と精子の両方を生産する雌雄同体です。ただし、自家受精はできず、他の個体と繁殖する必要があります。この特性により繁殖相手を見つける負担が軽減されると同時に、生まれる子孫の数が2倍になるという利点があります。

自分で移動できないため、精子と卵子を体外の出口から水中に放出します。産卵は潮の満ち引きと関係しており、一度に5億個以上の卵を産むことができます。受精卵は約12時間海を漂い、やがて「トロコフォア」と呼ばれる幼生になります。

このトロコフォア幼生は非常に小さく、孵化後2日で160μm(マイクロメートル)ほどしかありません。その後、炭酸カルシウムの殻を形成し始め、足が発達して海底を移動できるようになります。この時期は泳いで適切な生息地を探すこともできます。

生後約1週間で海底に定着しますが、最初の数週間は頻繁に場所を変えます。この段階ではまだ共生褐虫藻を持っておらず、完全にプランクトンのみを摂食して生活しています。濾過摂食をしている間に、自由浮遊する褐虫藻も獲得していきます。ただし、オオシャコガイの幼生はこの段階で多くが死滅します。

オオシャコガイは長さが20cmに達すると幼体とみなされます。野生での成長速度の観察は困難ですが、実験室で飼育された個体は年間約12cm成長することが観察されています。

誤解と伝説

大型生物によく見られることですが、オオシャコガイもまた歴史的に多くの誤解を受けてきました。この貝が生息する地域では、攻撃的な存在として描かれる物語が数多く存在します。例えばポリネシアの神話では猿の手が切られ、他の伝説では人間が襲われるといった話があります。

西洋でもオオシャコガイに関する知識が乏しかった18世紀以降、この貝が危険であるという噂が広まりました。1920年代の科学雑誌にはオオシャコガイが死亡事故を引き起こしたと記載されていましたし、アメリカ海軍では潜水中に挟まれた際の対処法など詳細なマニュアルが存在していました。

有名な「老子の真珠」が発見された際も、その最初の所有者であるアメリカ人のウィルバーン氏は、現地のダイバーがこの貝殻に腕を挟まれて死亡したと話しています。ちなみに、この「老子の真珠」は真珠と名付けられていますが、実際にはオオシャコガイは真珠層を持たないため「クラムパール」と呼ばれるもので、これは材質的には石灰質に近いものです。

真実と保護の現状

1960年代頃までは、「海中で開いた貝殻の間に手足を入れると、急に殻を閉じて水面に上がれなくなり溺死する」とか「人間を食べてしまう人食い貝」といった恐ろしい噂がありました。しかし実際には、オオシャコガイは他の生物を捕食することはなく、殻の動きが遅いため人間を不意打ちできるほど急激に殻を閉じることはできません。また、外套膜がはみ出しているため完全に殻を閉じることもできないのです。

むしろ、オオシャコガイの個体数は人間による乱獲によって急速に減少しており、かつて一般的だった地域で絶滅の危機に瀕しています。これは主に貝殻や肉が高い商業的価値を持ち、食用や観賞用として大規模な漁獲が行われているためです。

オオシャコガイは日本、フランス、東南アジア、太平洋諸島で珍味とされています。アジア料理には肉を使った料理があり、中国では媚薬として信じられています。また闇市場では巨大な貝殻が装飾品として高額で取引されています。

日本の沖縄地方ではシャコガイ類は刺身として食べられ、塩辛の缶詰も沖縄食材を扱う店で購入できます。貝柱はさっぱりとした味わいで、外套膜は風味が強く濃厚な味わいがあると言われています。また日本では古くから仏教の七宝の一つとして珍重されていました。他にも貝殻は置物や宝飾品、水盤などに加工されています。

保全への取り組み

こうした状況から、オオシャコガイは絶滅のおそれのある種の国際取引に関する条約(CITES、ワシントン条約)の附属書に掲載され、国際取引が規制されています。

現在、オオシャコガイはパラオのミクロネシア海洋生物研究センターで太平洋全域において養殖されています。また、1985年から1992年までオーストラリア政府が資金提供する大規模なプロジェクトでは、ジェームズクック大学のオーファス島研究所でオオシャコガイを大量に養殖し、太平洋諸島とフィリピンの養殖場の開発を支援してきました。

このように、かつて「人食い貝」と恐れられていたオオシャコガイは、今では保護と持続可能な養殖の対象となっています。美しい外套膜と共生する褐虫藻により、サンゴ礁の海で独自の生態系を形成するこの驚くべき生物が、未来の世代にも残されることを願っています。

この記事はYouTubeの動画でも見ることができます。

コメント