現在の日本におけるイノシシの自然分布は、本州や四国、九州に広がっていますが 北海道には自然には分布していません。一方、ユーラシア大陸ではイノシシはさらに北へ進出しており、 ヨーロッパではフィンランド南部まで生息しています。このことから、イノシシはかなり寒い地域にも適応できることがわかります。

それではなぜ、日本のイノシシは北海道に生息していないのでしょうか?本記事はこの謎について、進化や地理、環境などの観点から詳しく解説しています。

この記事の要約

- イノシシは本州・四国・九州に分布するが、北海道には自然分布していない

- ヨーロッパではフィンランド南部まで生息しており、寒冷地への適応能力はある

- 積雪30cm以上が70日続く地域では生息困難という生態的制約がある

- 津軽海峡という地理的障壁により北海道への移動が不可能

- 縄文時代には青森まで分布していたが、津軽海峡は越えられなかった

- 現在北海道にはイノブタが野生化して定着している

イノシシの基本的な生態

イノシシはイノシシ科の動物の一種で、ブタやイノブタの原種です。雑食性で森の中の植物や小動物などを食べ、夜行性で藪や林の中で生活しています。オスのイノシシは大きな牙を持っており、戦いや身を守るのに使います。メスと子どもたちは小さな群れを作って一緒に行動することが多く、オスは基本的にその群れにはあまり加わりません。

日本に生息するイノシシは本州・四国・九州に分布するニホンイノシシと南西諸島のリュウキュウイノシシの二亜種で、いずれも小型で地域ごとに特徴があります。世界的にはユーラシア大陸や北アフリカに広く分布し、体の大きさや毛色、たてがみの有無などが異なる16の亜種が確認されています。さらに人間によって持ち込まれたものがアメリカ大陸やオーストラリアでも生息しています。

イノシシの起源と日本列島への渡来

それでは、イノシシの起源をたどりながら、どのようにして日本列島にやってきたのかを見ていきましょう。イノシシの起源は今からおよそ200万年前、ユーラシア大陸の西部、現在の西アジアや東ヨーロッパ付近で誕生したと考えられています。当時のイノシシの祖先は、雑食性で森や草原に適応し、現代のものよりも体が大きい個体でした。その後、環境に応じて体の大きさや性質を変化させながら、ユーラシア大陸全体に広がっていきました。

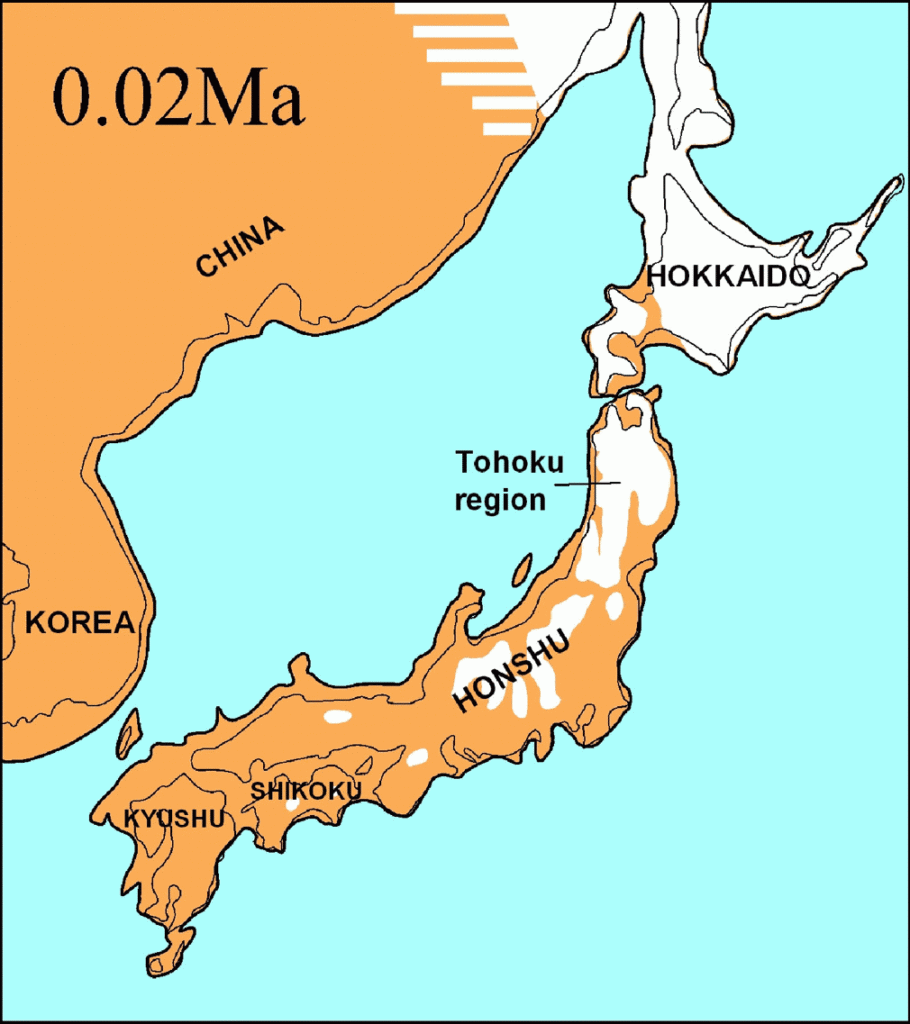

イノシシが日本列島に渡ってきたルートは、主に対馬海峡を経由したと考えられています。最終氷期、約7万年前から1万年前には海面が現在より100メートル以上低くなり、対馬海峡や朝鮮半島と日本列島の間が陸続き、あるいは非常に狭い水路になったとされています。この時期に、イノシシを含む多くの大型哺乳類が、陸路や泳いで渡ることが可能な場所を通り、日本列島に渡来したと考えられています。

日本列島の隔離された環境では食料資源が限られていたため、渡来したイノシシは次第に小型化しました。これは島嶼化の法則と呼ばれる現象で、限られた環境では大型の動物が小型化する傾向があることが知られています。小さな体は、食料が少ない環境でも生き延びやすく、自然選択の結果、小型化が進んだのです。

積雪がイノシシ分布の制限要因

イノシシはもともと森林や草地など、比較的雪が少ない地域を中心に生息してきました。その理由のひとつは、積雪が厚くなると移動や採食が非常に困難になるためです。冬の間、深い雪の中では餌となる植物やドングリなどを探すのが困難になり、食料不足に直面します。イノシシは四肢が地面に接する部分が小さく、膝から下の関節も深く雪に埋もれやすいため、積雪が深いと通常の行動が妨げられることが知られています。さらに、雪の中での移動は体力を大きく消耗するため、寒さと相まって生存率が低下しやすくなります。

実際、全国のイノシシの分布を調べた結果では、一冬に30センチ以上の積雪が70日以上続く地域では、生息区間はごくわずかであり、青森や秋田、山形、新潟、富山といった多雪地帯ではほとんど確認されませんでした。このことは、たとえ適した森林環境があっても、積雪の深さがイノシシの生態や分布の北限を決める重要な制約であることを示しています。そのため、自然の分布は南方や雪の少ない内陸地域に偏り、現在の北限は東北地方南部とされています。

氷期から温暖期への変化と分布拡大

氷期の間は、深い積雪や厳しい寒さがイノシシの分布を大きく制限していたため、津軽海峡を越えるどころか、東北地方まで分布を広げることは困難だったと考えられています。しかし、最終氷期の終わりとともに地球が温暖化に向かい始めた時期には、気温が上がり、積雪が少なくなったことで、イノシシはそれまで生息できなかった北の地域へと分布を広げることが可能になりました。特に、縄文時代は現在よりも平均気温が約2度高かったため、イノシシは東北地方を北上し、青森まで生息していたことが、遺跡から出土する骨などからわかっています。

津軽海峡という地理的障壁

しかし、イノシシは本州と北海道を隔てる津軽海峡を越えて、それより北に進むことはできませんでした。イノシシは泳ぎが得意な動物ですが、最狭部でも約20kmに及ぶ津軽海峡は、長距離すぎるうえ、塩水や強い潮流が体力を大きく消耗させます。さらに、途中には餌や休む場所がないため、泳ぎきることはほぼ不可能です。そのため、北海道には自然には生息することができませんでした。

北海道の遺跡から見つかるイノシシ遺物の謎

函館市にある大船遺跡や垣ノ島遺跡など、北海道の縄文時代の遺跡からイノシシの骨や牙で作られた装飾品が見つかっています。しかし、これらの遺物は、北海道にイノシシが自然に生息していた証拠とは考えられていません。これは、当時の人々が本州との間で交易をしていたためです。イノシシは本州の縄文人にとって貴重な食料であると同時に、牙や骨は装飾品や道具の材料として重宝されていました。これらの加工品が、本州から北海道の縄文人のもとへ、交易品として持ち込まれた可能性が高いとされています。このように、遺跡で見つかるイノシシの遺物は、縄文時代の活発な交易活動の証拠であり、決してイノシシが北海道に自然に生息していたことを示すものではないのです。

大型動物は津軽海峡を渡れた理由

一方、体が大きく寒さに強い大型動物たちは、最終氷期の頃、海面の低下により津軽海峡付近に浅瀬や氷のつながりができたことで、本州と北海道の間を渡ることができました。例えば、絶滅種のナウマンゾウは体温を保持しやすく、泳いだり浅瀬を歩いたりして渡ったと考えられています。一方で、小型の哺乳類や寒さに弱い動物は津軽海峡を渡ることができませんでした。

ユーラシア大陸のイノシシとニホンイノシシの違い

ユーラシア大陸で進化したイノシシは、ニホンイノシシに比べて体が大きいことが知られています。ニホンイノシシはオスでも50から120kgほどが一般的です。一方、ヨーロッパやロシアに生息するイノシシは100から200kgと大型で、最大級の個体では250kgを超えることもあります。ごくまれに350kgに達したという報告もありますが、これは例外的な記録です。こうした大型化は、寒冷地の動物ほど体が大きくなるというベルクマンの法則に当てはまります。大きな体は熱を逃しにくく、寒さの厳しい地域での生存に有利に働くのです。また、体格が大きい分、脚もやや長い傾向にあります。そのため、雪に沈みにくく、積雪40cm程度までなら行動可能とされます。

現在、ヨーロッパではイノシシは北緯64度付近まで生息域を広げています。これはスウェーデンやノルウェーの一部など北欧に相当する地点です。また、フィンランドでは、イノシシが分布域の北端に存在し、現在も徐々に北へ広がっている状況が報告されています。

温暖化によるイノシシの分布拡大

日本でも温暖化のため彼らの生息域が北上しています。これまでイノシシの姿が見られなかった青森にまで出没するようになり、山形では被害額が10倍に増えるなど、農業関係者は対策に追われています。

北海道におけるイノブタ問題

北海道には本来イノシシは生息していませんが、イノブタが野生で定着し、一部の地域では繁殖を繰り返していることが確認されています。イノブタはイノシシとブタの交雑によって生まれた動物で、本来の起源はヨーロッパにあります。ヨーロッパでは古くから、家畜ブタが逃げ出して野生のイノシシと交配し、その結果としてイノブタが誕生したと考えられています。

日本においては、1970年に和歌山の畜産試験場で、肉の安定供給とイノシシ肉の代用品を目的として、意図的にブタとイノシシを交配させたのが最初の事例とされています。その後、和歌山県ではイノブータン王国といった地域振興の取り組みにも利用されました。

一方で、1998年には北海道でもイノブタの生産が始まりました。しかし、事業としてはうまくいかず、多くの養豚業者が撤退することになりました。その際、飼育されていたイノブタの一部が放置され、逃げ出した個体が野生化してしまったのです。イノブタはイノシシに比べて繁殖力が高く、年中繁殖が可能であるため、個体数が急速に増える傾向があります。また、ある程度の寒さにも耐えられるため、北海道の環境にも適応しつつあります。農作物や森林に被害を与える点ではイノシシと同様ですが、さらに繁殖力が強い分、被害の拡大が懸念されています。今後、イノブタが繰り返し交配を重ねることで、寒冷地にさらに適応した亜種が誕生する可能性も指摘されており、北海道における新たな外来害獣問題として注目されています。

まとめ

日本のイノシシが北海道に自然分布していない理由は、複数の要因が重なっています。まず、イノシシは積雪に非常に弱く、30センチ以上の雪が70日以上続く地域では生息が困難です。北海道の厳しい積雪と寒冷な気候は、ニホンイノシシの生存限界を大きく超えています。また、地理的な要因として津軽海峡の存在が挙げられます。縄文時代の温暖期には青森まで分布を拡大しましたが、津軽海峡という地理的障壁を越えることはできませんでした。このように、イノシシの北海道への非分布は、生物の環境適応能力と地理的制約が複雑に絡み合った結果といえるでしょう。

おすすめの関連書籍

イノシシについてさらに深く知りたい方には、こちらの書籍をおすすめします。

Wild boar(ワイルドボア)知られざるイノシシの「棲(せい)」

神戸・六甲山で9年間にわたってイノシシを撮影し続けた写真家・矢野誠人氏による感動的な写真集です。「害獣」として扱われがちなイノシシの真の姿を、美しい写真とともに紹介。うりぼうから成獣まで、四季を通じたイノシシ家族の生活を間近で捉えた貴重な記録です。

この記事でイノシシの生態や分布について学んだ後に読むと、より一層イノシシという動物への理解が深まることでしょう。

この記事は動画でも見ることができます。

参考:

https://kai-hokkaido.com/archives/vol31_feature_museum21/?utm_source=chatgpt.com

コメント