日本や朝鮮半島近海に生息するワカメは、現在では侵略的外来種として世界中に広がり、生態系の破壊、漁業の妨害、経済的損失を招いています。これらの国々ではワカメの管理や有効活用が十分に進んでいないのが現状です。ではなぜワカメを食べて減らすことができないのでしょうか?この記事は全世界で急増しているワカメが食材として利用されていない理由について説明しています。

ワカメとは

ワカメはコンブ目チガイソ科に分類される大型の海藻です。海藻は陸上の植物とは違う分類ですが、光合成をして成長する点ではよく似ています。ワカメは波打ち際の岩から、少し深い海までの場所に生え、たくさん集まって生えているところは特に「ワカメ場」と呼ばれています。

ワカメは根のように見える部分で岩にくっつき、平たい茎のような茎状部と、柔らかいぬめりのある葉状部がついています。適した水温はおよそ5~20℃で、特に10~15℃の冷たい海でよく育ちます。また、冬から春にかけて成長し、初夏には枯れるのがふつうです。

ワカメは日本や韓国、中国など東アジアの冷たい海に自然に分布しています。日本では北海道から九州まで見られますが、北海道の東側や、紀伊半島から九州の太平洋岸ではほとんど生えていません。

どうしてワカメは世界に広がったのか?

ワカメの外来種としての侵入は1971年、フランス、地中海沿岸のトー湖で始まりました。これは、日本から輸入された牡蠣に付着して偶発的に持ち込まれたと考えられています。その後、フランスの大西洋岸やスペイン、ポルトガル、イギリス、ベルギー、オランダ、北アイルランドといったヨーロッパ各地に広がり、港を中心に定着しました。南半球では1987年にニュージーランド北島で発見され、南島や亜南極の島々へと拡散しています。北米でも2000年にカリフォルニアで見つかり、現在もサンフランシスコ湾周辺で拡大を続けています。現在、ワカメは4大陸13カ国の海岸線に定着し、「世界の侵略的外来種ワースト100」にも指定されています。

ワカメは船体に付着して他地域へと運ばれることもありますが、近年特に注目されているのがバラスト水による拡散です。バラスト水とは、船がバランスを保つために取り込む海水のことで、荷物が少ないときに船底のタンクに入れて重さを調整します。このとき、海中の小さな生物や胞子なども一緒に取り込まれてしまいます。そして、別の港でこの水が排出されると、もともといなかった生物が新しい海域に放たれてしまうのです。ワカメは胞子体と配偶体を交互に繰り返すライフサイクルを持っており、普段目にするのは胞子体の姿です。この胞子体が放出する生殖細胞である胞子は小さく、環境条件によっては一定期間生き延びて遠方まで運ばれることがあると考えられており、これがバラスト水による長距離拡散のリスクとされています。

ワカメが世界中で急増する理由のひとつは、冷温帯から亜熱帯にかけて幅広い水温に適応できることです。特に海水温度が20度以下で波が少ない環境では、非常に良く育ちます。また、ワカメは成長速度が速く、繁殖力も高いため、侵入種として成功しやすい特徴を持っています。この種は岩場の海底だけでなく、防波堤や浮き、桟橋など、人工物にも容易に付着して生育します。加えて、ワカメが増えやすい要因として、人間の農業や工業活動から排出される窒素やリンが海に流れ込むことによる富栄養化が挙げられます。この栄養過多の環境でワカメは急速に成長しやすくなります。また、侵入した場所ではワカメの天敵が少ないため、自然に抑制されることなく広がり続けています。

世界中でワカメが急増しているにもかかわらず、日本の沿岸では天然のワカメが減少傾向にあります。このワカメの減少には、ウニや魚などによる食害や海水温の上昇といった環境変化が影響しており、かつて豊富に見られた海域でも姿を消しつつあるのが現状です。

世界中でのワカメの急増は環境や経済に深刻な影響を与えています。まず、ワカメが増殖することで生態系のバランスが崩れ、特に在来の魚介類や藻類との競争が激化しています。ワカメは繁殖力が強く、硬い海底でも密集して生えます。その結果、在来の藻類が日光や生育スペースを奪われ、多様性が減少してしまうのです。さらに、魚の生息環境にも影響を与え、個体数が減ることがあります。

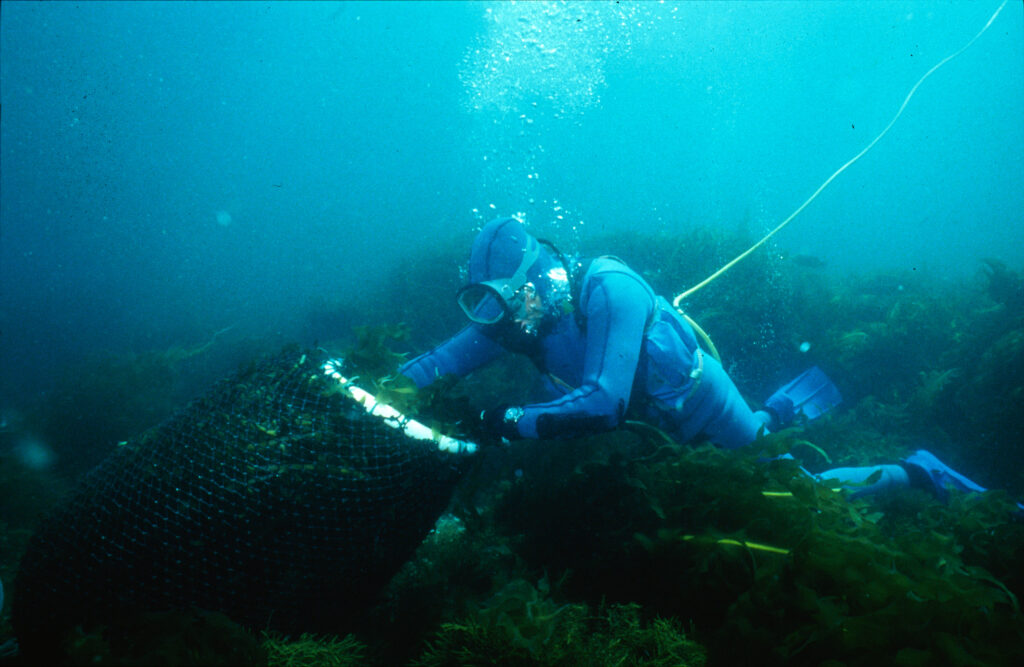

また、ワカメの増殖は漁業や養殖業に大きな影響を及ぼしています。カキ、ホタテ、ムール貝などの養殖魚介類の成長を阻害し、漁網に絡まるなどの被害を引き起こすほか、養殖設備や漁業用機械がワカメで詰まることがあり、漁業活動を妨げているのです。

なぜ増殖を抑えるために食べるという対策が進まないのか?

それは主に文化的・経済的な障壁が存在しているためです。

理由①食文化の違い

アジアでは古くから海藻を食べる文化が根づいています。日本では奈良時代からワカメが文献に登場し、平安時代には「若布」という表記も見られるようになりました。現在では味噌汁や酢の物、乾燥ワカメなどの料理に使われ、日常の食卓に欠かせない食材として広く定着しています。韓国ではミヨックというワカメスープが誕生日や産後の女性のための特別な料理です。こうした文化圏では、子どもから大人まで日常的にワカメを食べる習慣があり、食べるものとして自然に受け入れています。

一方で、欧米諸国では海藻を食べる習慣がほとんどありません。海藻は英語で「seaweed」といい、この言葉自体が少し軽蔑的な印象を与えており、浜辺に打ち上げられた、臭くてぬるぬるした、腐りかけた塊というイメージを想起させます。

海藻食の文化がない地域では、ワカメは不気味な食材として見られがちで、見た目や食感、風味が異質と感じられることが多いのです。こうした地域では、「海の野菜」という考え方自体が浸透していないため、ワカメを新しい食材として受け入れるには心理的なハードルが高くなっています。

外国人はワカメを消化できないという話を聞いたことがあるかもしれませんが、これは誤解です。もともとの発端は2010年に科学誌『Nature』に掲載された、「日本人の腸内には海苔を分解する酵素を持つ細菌がいる」という研究でした。この研究では日本人の腸内細菌が、海苔に含まれる多糖類を分解する酵素を持っていることが報告されました。しかし、この研究はごく少数の日本人と北米人を比べただけであり、日本人全員がその酵素を持っているわけではありませんし、欧米人が絶対に持たないという証拠もありません。また、この研究で対象となっていたのは海苔であって、ワカメではありません。にもかかわらず、外国人は海藻を消化できないという話が独り歩きし、それがいつの間にかワカメにも当てはまるかのように誤って広まってしまったのです。

そもそも海藻の細胞壁は非常に硬いため、誰でも完全に消化できるわけではありません。ただ、加熱によって細胞壁は壊れるため、特殊な酵素がなくても多くの人がある程度は消化できます。さらに、腸内細菌の構成は食生活によって変わることが分かってきており、海藻を継続して食べている欧米人の腸内にも、分解に関わる細菌が増えることが報告されています。つまり、「外国人はワカメを消化できない」というのは科学的に正しくなく、あくまで食文化や慣れの問題にすぎないのです。

理由②流通とインフラの問題

ワカメが世界で急増しているにもかかわらず、食用として活用されない背景には文化的な要因に加えて、流通やインフラの問題が大きく関係しています。そもそもワカメは収穫後すぐに適切な処理と保存が求められる繊細な食材です。しかし、ワカメが外来種として増えている国々では、それに対応できる加工技術や流通網が整っていないため、天然ワカメを商業的に活用するのは非常に困難です。

実際、ワカメ文化がある日本でさえ、流通しているワカメのほとんどは養殖品で、天然ものはごく一部にとどまっています。日本の消費量の約80%は中国や韓国からの輸入に頼っており、これらの国々では養殖技術が発達し、安定供給が可能です。

一方、天然ものは漁業権の制約や供給の不安定さ、採取・加工・保管の手間といった多くのハードルが存在します。こうした現状を踏まえると、「海外で増えすぎたワカメを日本に輸入すればいいのでは?」という発想も現実的ではありません。天然ワカメには微生物や付着生物が含まれていることが多く、輸入には厳しい検疫と衛生管理が必要です。さらに、品質や収穫時期が安定しない天然ワカメは、商業利用にはリスクが大きいのです。また、日本国内ではすでに高品質な養殖ワカメが安価に手に入るため、あえて輸入するメリットも乏しいのが実情です。

つまり、海外で増えすぎているのに食べられていないワカメには、文化的な背景だけでなく、技術・インフラ・コスト・安全性といった複数の実務的な壁が存在しているのです。

たとえばニュージーランドでは外来種として増えすぎたワカメが天然資源として活用される動きもあります。ムール貝の養殖設備などに付着したワカメを収穫・加工し、国内外に販売する企業がいくつか存在しており、中には日本市場への輸出を目指す動きも見られます。しかし、現時点では日本への輸入はごく一部に限られています。理由はやはり、品質や供給の不安定さ、検疫の厳しさ、そしてコスト面での課題があるためです。

ただ、一部の国では、啓発活動や料理教室、レシピ開発などを通じてワカメへの理解を広める試みが進められています。フランスでは和食ブームやビーガン需要の高まりを受けて、ワカメの養殖が始まっています。そのため、ワカメは健康志向の食材として注目されているのです。ニュージーランドでもワカメがスーパーフードとして流通しており、栄養価の高さが評価されています。

ワカメはとても低カロリーなのに、栄養がたっぷり含まれています。特に食物繊維が豊富で、腸の調子を整えてくれたり、コレステロールを抑える働きがあります。さらに、ヨウ素やカルシウム、鉄分などのミネラルも多く、体の代謝や骨、血液の健康に役立ちます。

しかし、このようなワカメの活用は依然としてごく一部に限られており、世界的に見て広く普及しているわけではありません。ワカメが食材として定着している地域は限られており、主に特定の市場での需要に応じて流通している状況です。長年にわたり形成されてきた食文化の違いを短期間で変えることは容易ではなく、こうした取り組みが成果を上げるには時間がかかると考えられます。

活用の道と未来

このような現状の中、食用以外の用途においてワカメの活用が注目されています。例えば、乾燥させて有機肥料や家畜の飼料とする方法、あるいはバイオプラスチックやバイオ燃料といった再生可能エネルギー資源への転用などです。

ニュージーランドでは、ある企業がワカメを用いた精製海藻バイオスティミュラントを開発しています。バイオスティミュラントとは植物の成長を促進したり、環境ストレスへの耐性を高めたりするための天然成分を利用した製品です。この製品は植物の成長と土壌の健康状態を改善し、外来種のワカメを貴重な農業資源に変えることができます。収穫したばかりのワカメを有益なバクテリアと混合することで、このバイオスティミュラントは植物の栄養吸収を改善し、環境ストレスに耐える力を強化します。

このように、ワカメはただの厄介な外来種ではなく、見方を変えれば活かすことのできる海の資源としての側面をもっています。重要なのは、ワカメを産業に応用し、必要な場所では適切に制御するという、多面的でバランスの取れたアプローチです。今後はワカメを単に排除すべき存在と見なすのではなく、どのように付き合い、どのように活かしていくかという視点こそが、持続可能な未来を築いていくための鍵となるのかもしれません。

参考:

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5648660/?utm_source=chatgpt.com

https://www.jetro.go.jp/biznews/2019/09/8dd067bd5a05c400.html

https://www.sunlive.co.nz/news/229540-wildharvested-wakame-export-venture-progresses.html

コメント