2025年8月6日、和歌山県すさみ町にある「すさみ町立エビとカニの水族館」を訪れました。平日でしたが、夏休み期間中のため多くのファミリー層で賑わっており、子どもから大人まで楽しめる魅力的なスポットでした。

世界的にも珍しい甲殻類専門のこの水族館では、150種以上のエビやカニをはじめ、ロブスターやシャコなど多彩な海の生き物を間近で観察できます。廃校となった旧江住中学校の体育館をリノベーションして作られた施設ならではの温かみある雰囲気も魅力のひとつです。

今回はその魅力を詳しくレポートします。

基本情報

- 所在地:和歌山県西牟婁郡すさみ町江住808-1

- 電話番号:0739-58-8007

- 営業時間:9:00~17:00(最終入館は16:20)

- 休館日:なし(年中無休)*年末年始も休みなく営業

- 入場料:大人1000円、小中学生500円、幼児(3歳以上)300円(公式サイト参照)

- アクセス:道の駅すさみ併設のため車でのアクセス良好。駐車場は無料。

- 施設特徴:旧江住中学校体育館を利用したコンパクトな水族館。甲殻類約150種を中心に展示。ウミガメなどの体験型展示も充実。

詳細や最新情報はエビとカニの水族館公式サイトをご覧ください。

なお、夏休み期間は特に混雑が予想されるため、スムーズに入館したい方は、事前にアソビューのオンラインチケットをご利用いただくのがおすすめです。現地での支払い手続きが不要になり、スムーズに入場できます。チケットの購入は以下のリンクからどうぞ。

ぜひ【オンラインチケット】で快適な水族館体験を!

▶チケットをチェックする

施設の紹介

入館前からケープペンギンの展示を見ることができます。ペンギンたちのために新たに屋外展示場が増設されており、約10㎡のコンクリート製スペースと既存の20㎡の海水プールがつながっています。ペンギンたちは自由に行き来しながら日光浴を楽しみ、のびのびとした姿が見られます。この展示場は道の駅すさみの駐車場からもよく見え、多くの観光客に親しまれている人気スポットです。

入口とエントランスの様子

入り口に立つと、左手にはウミガメとケープペンギンが暮らす屋外展示エリア、右手には海の環境学習館が見えます。まずは正面の受付でチケットを購入してから、館内の探検をスタートしましょう。

ガチャガチャやゲームコーナーも充実しています。

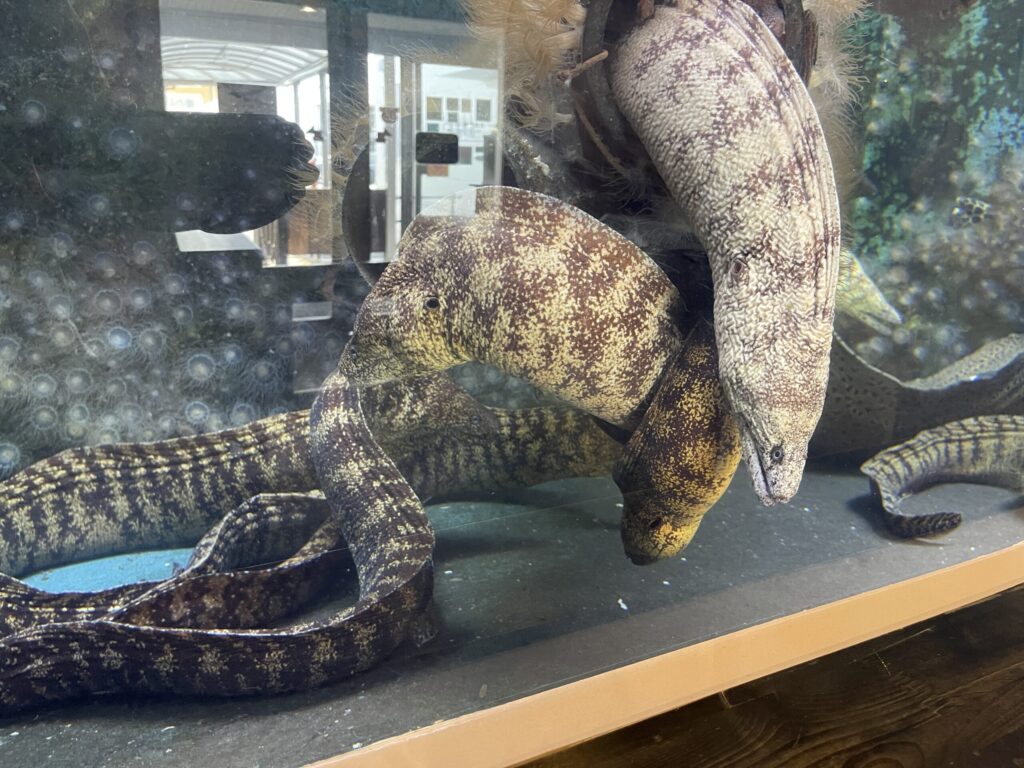

正面水槽の主役はまさかのウツボ

入館してまず目に飛び込んでくるのは、なんとエビ・カニではなく大きなウツボが飼育されている幅3メートル・水量約3トンの大型水槽です。本来は世界最大のカニ・タカアシガニが飼育されていたのですが、ある夏の日にクーラーが故障し、冷水系の生き物たちは急きょ別の水槽に避難することになったそうです。

そこでピンチヒッターとして登場したのが、南方系で暑さに強い“海のギャング”ことウツボたち。ニセゴイシウツボ(全長1.8m)を筆頭に、地元すさみ町で漁獲されたウツボ、サビウツボ、アミメウツボなど6種・約20匹が投入されました。

苦肉の策でしたが、来館者には好評で、修理後も人気が衰えなかったため、結局ウツボたちはそのまま居座ることになったそうです。

大型のウツボたちが何匹も水中で絡み合う姿は、まさに迫力満点で目を奪われます。

この後、たくさんのエビとカニが出迎えてくれますのでご安心ください。

「日本一貧乏な水族館」エビとカニの水族館

エビとカニの水族館は公的援助を一切受けず、開館当初から厳しい経営が続いていることから、「日本一貧乏な水族館」と呼ばれています。1口5,000円で半年間支援できる「水槽サポーター制度」や、デパートやアリーナに仮設水族館を設ける「移動水族館」など、ユニークな方法で収益を確保。ほかの水族館や地元漁師の協力を得ながら、地域の海の魅力を発信し続けています。

ずらりと並ぶエビとカニの標本は圧巻です。

壁にはタカアシガニの標本が飾られており、その信じられないほどの巨大さに思わず足を止めて見入ってしまいます。

タカアシガニは日本近海の深海に生息する世界最大のカニで、足を広げると3メートル近くにもなることがあります。長い脚と大きな甲羅は迫力満点で、深海ならではの独特な姿が特徴です。

関連記事:世界最大の蟹「タカアシガニ」の大きさや生態、味なども | ジオチャン

タスマニアンキングクラブの標本

タスマニアンキングクラブは、オーストラリア南東部やタスマニア島周辺の冷たい海域に生息する大型のカニです。体が大きく、頑丈な甲羅と力強いハサミを持っているため、食用としても人気があります。主に岩礁や砂泥の海底に住み、夜行性で海底を歩きながら小動物や有機物を捕食します。その堂々とした姿から「キングクラブ(王様のカニ)」と呼ばれています。

タラバガニの標本

タラバガニは、主に北太平洋の寒冷な海域に生息する大型のカニで、その大きさと豪快な見た目から人気の高い食用カニです。体は硬い甲羅で覆われ、長くて太い脚が特徴です。味は甘みがあり、カニ肉として高級食材として扱われています。

ただし、分類上は「ヤドカリの仲間」に近く、真のカニ(短尾下目)とは異なります。自然界では岩場や海底の砂泥地に生息し、雑食性で魚や小動物、海藻などを食べます。漁獲量の減少により資源管理が進められている重要な海産物でもあります。

なんか色がおいしそうじゃないですね。

関連記事:カニの養殖ができない理由とその試みについて | ジオチャン

館内のスタンプラリー

館内ではスタンプラリーができるようになっており、館内各所に設置されたポイントを巡りながら、生き物の特徴や展示内容を楽しく学べます。スタンプを集めることで子どもから大人まで館内を楽しく回れるため、家族連れやグループに特に人気のあるアクティビティとなっています。

スベスベマンジュウガニ

まるで和菓子のような名前でおいしそうに聞こえますが、絶対に食べてはいけません。体内には強力な毒を持っており、わずかな摂取でも命に関わる危険があります。

オオホモラ

オオホモラは、甲羅の上に海綿や貝殻などを背負う習性を持つカニです。自分の体をカモフラージュして外敵から身を守る、ユニークな生活スタイルが特徴です。

アメリカンロブスター

アメリカンロブスターは、北西大西洋沿岸に生息する大型の甲殻類で、特にアメリカ東海岸やカナダの海域でよく見られます。体は硬い甲羅に覆われており、特徴的な大きなハサミを持ちます。食用として非常に人気があり、その肉質は甘みがありプリプリとした食感が特徴です。

また、アメリカンロブスターは生態的にも興味深く、海底の岩場や砂地に住み、夜行性で主に小魚や貝類などを捕食します。水族館ではその迫力ある姿が展示され、観察することができます。

このごっついはさみがかっこいいですね。

ゴシキエビ

ゴシキエビは、体に赤・青・白・黄色・紫などの鮮やかな色が入り、まさに“海の宝石”のような見た目の大型エビです。日本では南西諸島や伊豆諸島などの温暖な海に生息し、食用としても人気があります。

トラフシャコ

トラフシャコは、美しい縞模様を持つ大型のシャコで、鋭い鎌のような前脚を使って獲物を素早く捕らえます。攻撃力が高く、水槽内でも“海のハンター”として知られています。

水槽の正面で砂に潜っていたため、その姿を間近で観察できました。

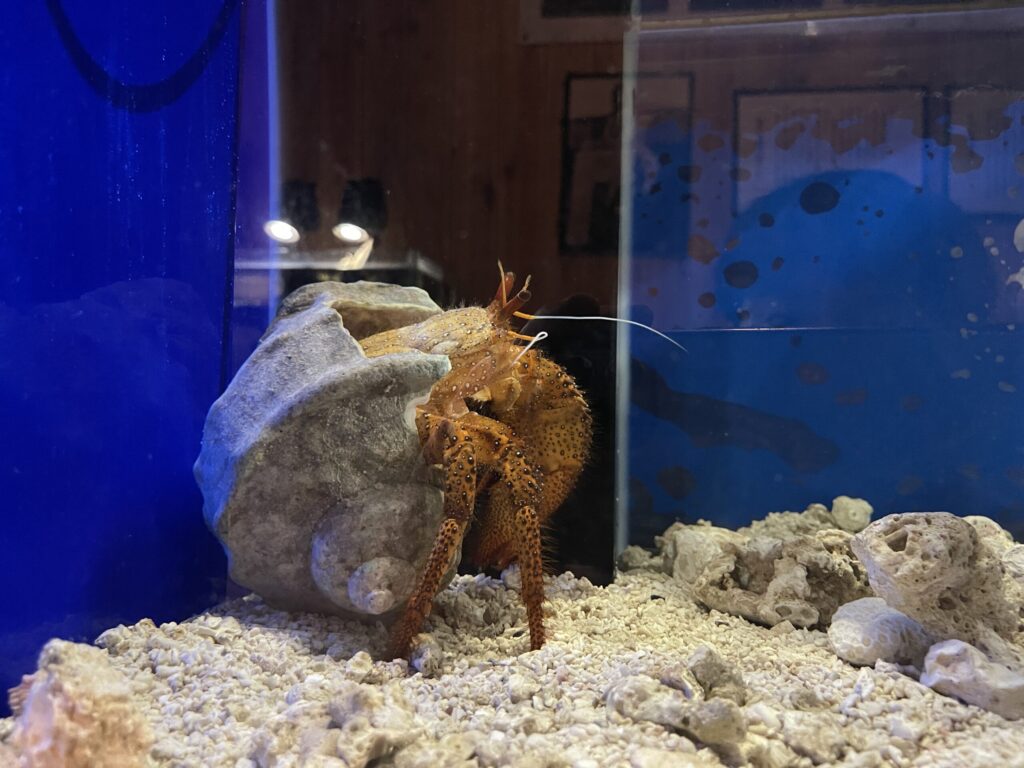

コモンヤドカリ

コモンヤドカリは、全身に体毛が多く生えており、大型になる種です。赤をベースに白い点が散りばめられた鮮やかな色彩が特徴で、サンゴ礁や岩場などに生息しています。

各種淡水生のシュリンプ

色鮮やかなシュリンプたちは、非常に小さくてもその美しさはひと際目を引きます。繊細な体に鮮明な色彩が映え、見ているだけで魅了されます。

アメリカザリガニのタワーマンション

2023年6月1日より、アメリカザリガニは「条件付特定外来生物」に指定され、野外への放出が法律で禁止されました。この規制は、アメリカザリガニが日本の生態系に悪影響を及ぼす可能性があるために設けられたもので、池や川などの野外に放すことは違法となります。既に飼育している個体については引き続き飼育が認められていますが、飼育できなくなった場合は責任を持って新しい飼い主に譲渡する必要があります。最後まで責任を持って飼育しましょう。

海中探検潜水艇のコーナー

ここは館長のこだわりと遊び心が随所にあふれる展示です。潜水艇に乗った気分で、海底に暮らす生き物を観察できます。丸窓は潜水艇の窓を模しており、小型のエビやカニを間近で観察するのにぴったりです。

オトヒメエビ

オトヒメエビは、世界中の熱帯・サンゴ礁域に広く分布し、日本では房総半島以南の太平洋沿岸で見ることができます。浅い海の岩礁やサンゴ礁に生息し、波の穏やかな岩棚や割れ目などに、常に雌雄でつがいをなして同居します。雌雄の結びつきは非常に強く、片方を別の個体に入れ替えると、オスが新しいメスを排除してしまうほどです。長い触覚と赤白の模様が神秘的です。

すさみ町立エビとカニの水族館では、サメの赤ちゃんやサメの卵も観察できます。

サメの仲間の繁殖には、胎生・卵胎生・卵生の3種類があります。卵生のサメは皮のような卵殻を持つ卵を産み、トラザメなどは卵に付着糸と呼ばれる絡まった糸がついており、これをサンゴや海藻に絡ませて固定します。ネコザメは付着糸がなく、らせん状の卵殻を岩の隙間にねじ込んで卵を固定します。卵の中では小さなサメの赤ちゃんが卵黄の栄養を吸収しながら成長し、トラザメの場合は約220〜290日でふ化します。現在、水族館ではトラザメ(茶色)とハナカケトラザメ(黄土色)の卵を展示しており、卵の中で懸命に動く赤ちゃんサメの様子を観察できます。

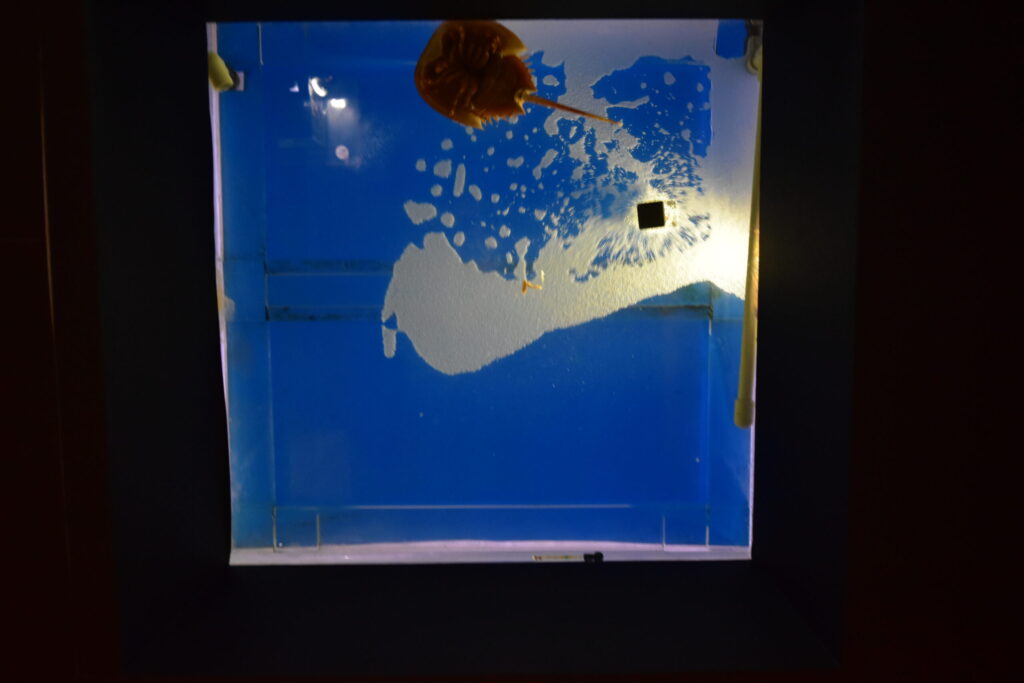

カブトガニ

カブトガニは、約4億年前からほとんど姿を変えずに生き続けてきたことから「生きた化石」と呼ばれます。名前に「カニ」と付いていますが、実はエビやカニなどの甲殻類ではなく、クモやサソリに近い節足動物の仲間です。

天井には下から見上げて、カブトガニの腹側を観察できる水槽があります。普段はなかなか見られない脚や口の動きまで、じっくり観察できます。

カブトガニの赤ちゃん。エビとカニの水族館ではカブトガニの繁殖・展示に取り組んでおり、成功例としても非常に貴重な実績を持っています。

クリスタルヤドカリ

クリスタルヤドカリは、透明なガラスや樹脂で作られた殻に入って暮らすヤドカリで、その内部の体や動きまで観察できるユニークな展示です。美しい見た目と遊び心が融合した、この水族館ならではの人気の展示です。

タッチングコーナー

ここは実際に生き物に触れて楽しめるタッチングコーナー。世界最大のカニであるタカアシガニやオオグソクムシ、生きた化石のカブトガニまで、普段はなかなか触れない珍しい生物にも触れることができます。イセエビの仲間にも触れることができ、子どもから大人まで幅広く楽しめる体験型の展示です。生き物とのふれあいを通して、より身近に海の生き物の魅力を感じられれます。優しくさわってね。

イセエビ

エビとカニ専門の水族館が誕生したのは、エビとカニに特化した世界的にも珍しい専門施設を作ることと、もうひとつは町の名産であるイセエビをPRするための目的があったからです。館長によると、伊勢地方のイセエビが有名ですが「枯木灘の荒海が育んだすさみのイセエビこそがナンバーワン」とのことです。

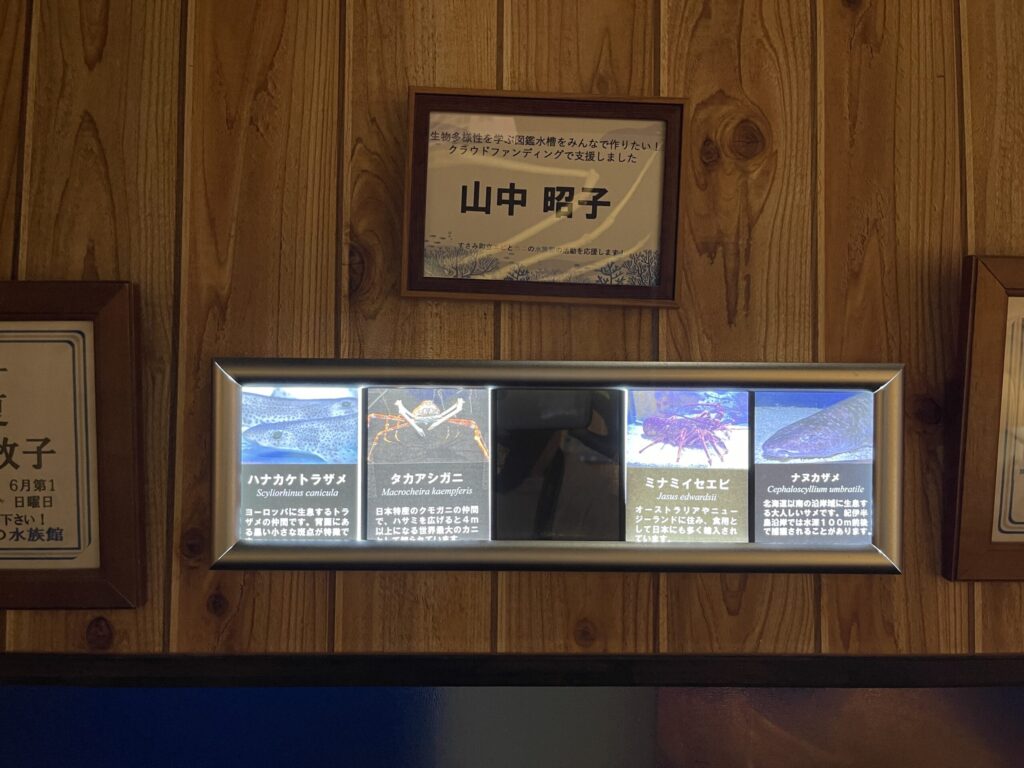

図鑑水槽のコーナー

図鑑水槽のコーナーでは、多種多様なエビやカニが並び、それぞれの生き物の名前や特徴、生活環境などが詳しく紹介されています。訪れた人は、図鑑を読むようにじっくり観察しながら学べるため、子どもから大人まで楽しみながら生物の知識を深められるコーナーとなっています。

ずらりと並ぶ水槽は圧巻。

メガネカラッパ

丸みをおびた甲羅が特徴的なメガネカラッパは、水深15〜100mの砂礫底に生息します。目の周りに紫褐色の輪状斑紋があり、まるで眼鏡をかけているように見えることから和名がつきました。昼間は砂の中に潜っていることが多く、夜間に活発に活動します。

ヤシガニ

ヤシガニは、世界最大の陸生のカニで、最大で甲幅40cm以上、体長50cmを超えることもあります。南太平洋やインド洋の熱帯地域の島々に分布しており、特に沖縄諸島や小笠原諸島などでも見られます。

主に陸上で生活し、夜行性でヤシの実や果実、昆虫、小動物などを食べます。強力なハサミでヤシの実を割ることができるため、その名がついています。ヤシガニはその独特な生態と大きさから、観察や研究の対象としても注目されていますが、一部の地域では食用として捕獲が規制されています。

関連記事:ヤシガニ:伝説の女性飛行士を食べたかもしれないその恐るべき生態とは? | ジオチャン

ニセゴイシウツボ

ニセゴイシウツボは、西太平洋の熱帯域の浅場に生息する大型のウツボで、全長は約2メートルに達します。体全体に碁石を思わせるような斑紋が散らばっているのが特徴で、和名はこの模様に由来します。当館のニセゴイシウツボは最大級の大きさになります。

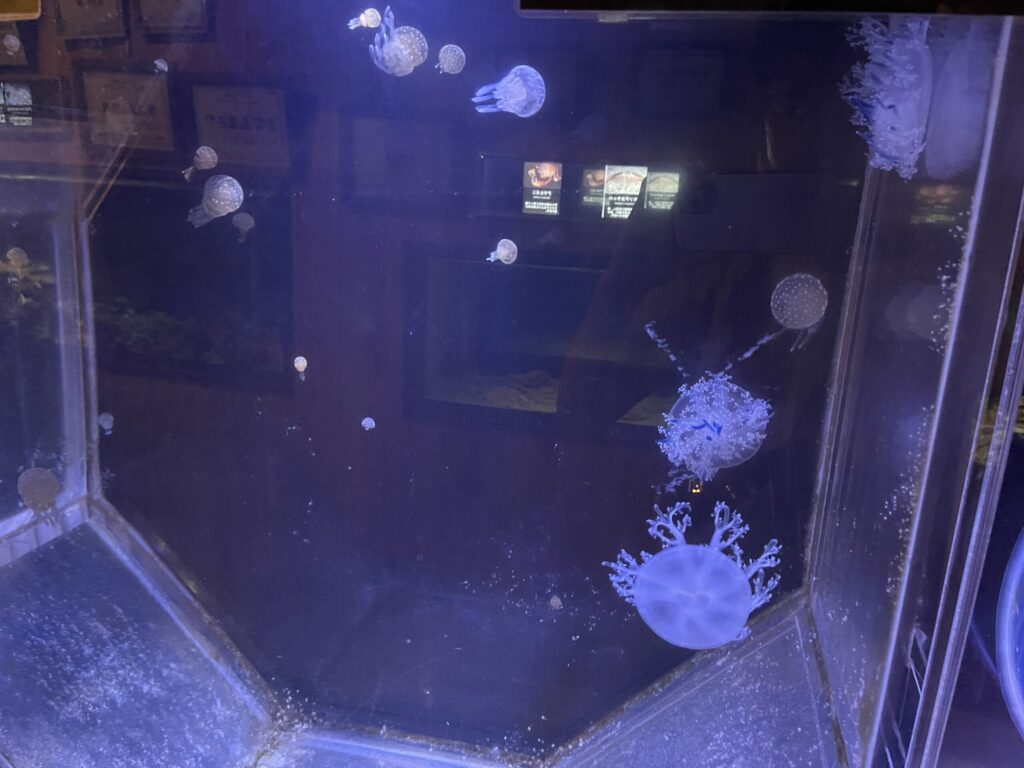

クラゲのコーナークラゲの展示も充実しており、その美しい姿や独特の生態を間近で観察できます。クラゲは体がほぼ水でできており、ふわふわと浮遊する様子が幻想的で、多くの来館者を魅了しています。

モクズショイ

モクズショイは、日本沿岸を含む西太平洋の浅い岩礁域や砂泥底に生息する小型のカニです。体表に藻類や砂を付着させることで擬態し、敵から身を守っています。名前の由来は、体に木片や藻類を背負っているように見えることからきています。

メキシコサンショウウオ(ウーパールーパー)

メキシコサンショウウオは、メキシコの湖沼に生息する大型の両生類です。特徴は、幼生のままで成熟し、陸上生活に移行せずに水中で一生を過ごす「幼形成熟(ネオテニー)」という珍しい性質を持っています。外見はサンショウウオの幼生の姿のままで、頭部には外鰓(がいさい)がふさふさと広がっているのが特徴です。

水中の小魚や甲殻類、小さな無脊椎動物を食べ、愛らしい見た目から世界中でペットとしても人気があります。しかし、野生では生息地の環境破壊や外来種の影響で絶滅危惧種に指定されています。

関連記事:人間が手足を再生できない理由 トカゲやウーパールーパーとの決定的な違い | ジオチャン

サワガニ

サワガニは、日本各地の清流や渓流に生息する小型の淡水性カニです。体長は約3〜5センチメートルで、甲羅は平たく丸みがあり、茶色や暗緑色をしています。主に水のきれいな場所を好み、川底の石の下や水草の間に隠れて生活しています。

夜行性で、落ち葉や小さな虫、藻類などを食べる雑食性です。日本の里山や自然環境の指標生物ともされ、水質の良い場所でしか見られないため、生態系の健康度を知る手がかりにもなっています。

子どもたちにも身近な生き物で、夏の川遊びなどで観察されることが多いです。

カラフルな熱帯魚の水槽は、鮮やかな色彩が特徴で、特に青色の魚はとても美しく目を引きますね。青色は水中で映えやすく、透明感や清涼感を感じさせるため、水槽全体の雰囲気をより魅力的にしています。

ミュージアムショップ

エビとカニの水族館のミュージアムショップでは、ここでしか手に入らないエビやカニをモチーフにしたオリジナルグッズが豊富にそろっています。ぬいぐるみやキーホルダー、図鑑やポストカードなど、子どもから大人まで楽しめる商品が揃っており、来館の思い出作りにぴったりです。

また、地元・すさみ町の特産品や海産物関連のアイテムも取り扱っており、地域の魅力を感じられるお土産が充実しています。環境保護のメッセージを込めたエコグッズもあり、学びながら楽しめるショップです。

イセエビのぬいぐるみ

オオグソクムシのぬいぐるみ

海の環境学習館

海の環境学習館は海の生き物や環境について楽しく学べる施設です。子どもから大人まで、海の生態系や環境保護の大切さを理解できる展示や体験プログラムが充実しています。

ケープペンギン

ケープペンギンは、南アフリカ沿岸を中心に生息する中型のペンギンです。特徴的な胸の黒い帯模様と、顔の白い輪郭が目立ちます。泳ぎが得意で、魚やイカ、甲殻類を主に食べています。

エビとカニの水族館では、ケープペンギンを間近で観察できる展示があり、来館者に人気のコーナーです。水族館内の環境は、ペンギンが快適に過ごせるよう工夫されており、彼らの生態や習性を学べる解説も充実しています。

ザリガニ釣りができます。私も挑戦してみましたが、目の前にエサを垂らしてもなかなか反応がありませんでした。根気よく挑戦してみてください。ただし、釣ったザリガニは持ち帰ることができませんのでご注意を。

ヤドカリ釣りも

繁殖に挑戦中のカブトガニを見ることができました。頑張ってるのでさわらないでね。

このウナギは色彩変異によって生まれた二ホンウナギだそうで、「パンダウナギ」と呼ばれています。和歌山のパンダは中国に帰ってしまいましたが、すさみ町のエビとカニの水族館にはパンダウナギがいます!

岩に隠れてあまり姿を見せてくれませんでしたが、隙間からはっきりとした白黒の模様が確認できました。

まとめ

すさみ町立エビとカニの水族館は、家族連れや海の生き物好きにおすすめのスポットです。多彩な展示と体験型のコーナーが充実しており、訪れるたびに新たな発見があります。

なお、混雑時期はアソビューのオンラインチケットを使えば、現地での支払い手続きが不要になり、スムーズに入場できます。ぜひ活用してみてください。

ぜひ【オンラインチケット】で快適な水族館体験を!

▶チケット購入はこちら

コメント