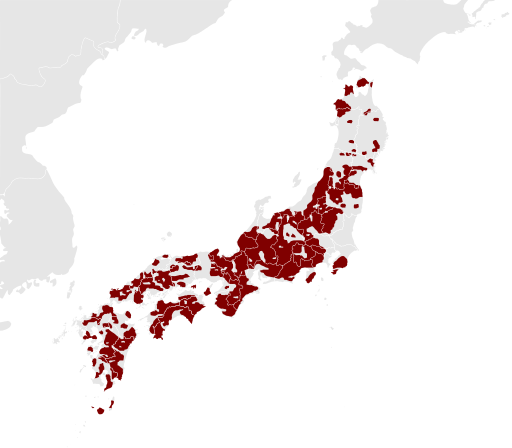

ニホンザルは日本列島の寒冷な環境に適応したユニークな霊長類で、北は本州最北端の下北半島から、南は屋久島まで広範囲に生息しています。しかし、興味深いことに、本州で唯一、茨城県にだけニホンザルの野生の群れがいないのです。この理由について詳しく探っていきましょう。

ニホンザルとは?

基本情報

ニホンザルはオナガザル科マカク属に分類されるサルで、日本人には非常になじみ深い動物です。以下は特徴の概要です:

- 学名:Macaca fuscata

- 体長:オスは79〜95cm、メスは57〜66cm

- 体重:オスは10〜14kg、メスは6〜9kg

- 寿命:野生で20〜25年

現在の化石記録をもとにすると ニホンザルの祖先が日本列島にやってきたのは 早ければ約63万年前、遅くとも約43万年前で 当時陸続きだった大陸から渡ってきました。その後、ニホンザルは日本中で勢力を広げ、各地で大繁栄を遂げています 現在、ニホンザルの生息域は本州、四国、九州だけでなく、周辺の島嶼にまで及んでいます。青森県の下北半島に生息する個体群は ヒトを除いた霊長類の現生種では最も北に分布することから、北限のサルと呼ばれています。

関連記事:寒い地域に適応できるサルがヨーロッパにいない理由 | ジオチャン

また、最も南に生息する屋久島の個体群は、本土のニホンザルの亜種でヤクシマザル、もしくはヤクザルとして知られています。

ニホンザルが棲まない地域

このように、日本各地に広く分布するニホンザルですが、例外として 北海道、茨城県、沖縄県 には野生の群れが存在しません。

- 北海道:津軽海峡の地理的な隔たりと亜寒帯気候による食性の影響で生息できません。

- 沖縄:海で隔てられており、ニホンザルが渡ることは困難です。

これらの地域にサルがいない理由は理解しやすいですが、茨城のように本州と陸続きである場所になぜサルがいないのでしょうか?ここが本題です。

茨城県にニホンザルの群れがいない理由

- 森林面積の少なさ 茨城県は関東平野に位置し、平地が広がっています。そのため農業が盛んで、他県と比べて森林面積が非常に少ないのが特徴です。

- 全国の森林面積ランキング:茨城県は39位で、47都道府県中でも下位に位置します。

- ニホンザルは 70%以上が森林に覆われた環境 に依存するため、茨城の少ない森林環境では生息が難しいと考えられます。

- 地理的孤立 茨城県は以下の自然の障壁に囲まれています:

- 西側:鬼怒川

- 南側:利根川

- 東側:太平洋

- 野犬の存在 茨城県では野犬の数が増加しており、ニホンザルがこれを 捕食者や脅威 として警戒している可能性があります。もともと、哺乳類としては比較的大型で、動きの機敏なニホンザルに天敵は少ないのですが、絶滅したニホンオオカミは本種を捕食対象としていました。

例外:茨城で目撃されるサルたち

しかし、不可解なことにサルのいないはずの茨城で、近年、ニホンザルの目撃情報が急増しています。2020年以降、毎年100件以上の通報が寄せられているとのことです。このサルたちはどこから来たのでしょう?

- 単独行動のオス: 専門家の見解によると、これらのサルは群れから離れた「離れザル」、特にオスの可能性が高いです。 成熟期を迎えたオスは生まれ育った群れを離れ、新たな群れを探すために遠距離移動を行います。しかし、新しい群れを見つけられない場合、単独で移動を続けることもあります。

- 川を渡る能力: ニホンザルは泳ぎが得意であり、単独のオスであれば川を渡ることも可能です。そのため、隣県から茨城に迷い込んだと推測されています。

なぜ最近目撃が増えたのか?

ニホンザルの個体数は1960年代以降増加しており、生息域も拡大していると言われています:

- 分布域の拡大:1978年から2003年にかけて約1.5倍に増加。

- 国内の総個体数:およそ15万5千頭(平成22年度推定)。

個体数が増加したことで、既存のテリトリーが狭くなり、一部のサルが新しい生息地を求めて移動している可能性があります。

今後、茨城で群れが形成される可能性は?

ニホンザルの個体数が増え続ける限り、いずれ茨城で群れが定住する可能性も考えられます。事実、青森県の下北半島に住む「北限のサル」も、1960年頃に定住を開始したのが始まりでした。

サルに遭遇した際の注意点

このように、ますます野生のサルに遭遇する機会が増えると思われますが、その場合は慌てず落ち着いて、以下の行動を心がけてください:

- 興奮させない:大声を出したり、追いかけたりしない。

- 目を合わせない:静かにその場を離れる。

- 侵入を防ぐ:家のドアや窓を施錠する。

- エサを与えない:果実や生ゴミを屋外に放置しない。

まとめ

茨城県にニホンザルの群れが存在しない理由には、森林面積の少なさや地形的な要因、野犬の存在など、さまざまな環境的・地理的要素が絡んでいます。これらの要因を深掘りすることで、ニホンザルの生態や日本の自然環境について理解を深めることができました。また、近年の目撃情報や分布域拡大の背景は、今後の野生生物研究においても注目すべきポイントです。

この記事はYouTubeの動画でも見ることができます。

コメント