19世紀のイギリスで描かれた家畜たちは、どれも奇妙な姿をしています。

ウシはまるで四角い箱のような体をしており、ブタはほぼ完璧な楕円形。ヒツジに至っては、ウシのように巨大です。

では、当時の家畜は本当にこんな姿をしていたのでしょうか?もしかしたら、現代には残っていない特別な品種が存在したのかもしれません。

この記事では、そんな不思議な家畜の描写に隠された背景を解説しています。

家畜の不思議な体つき

まずはウシの姿に注目してみましょう。

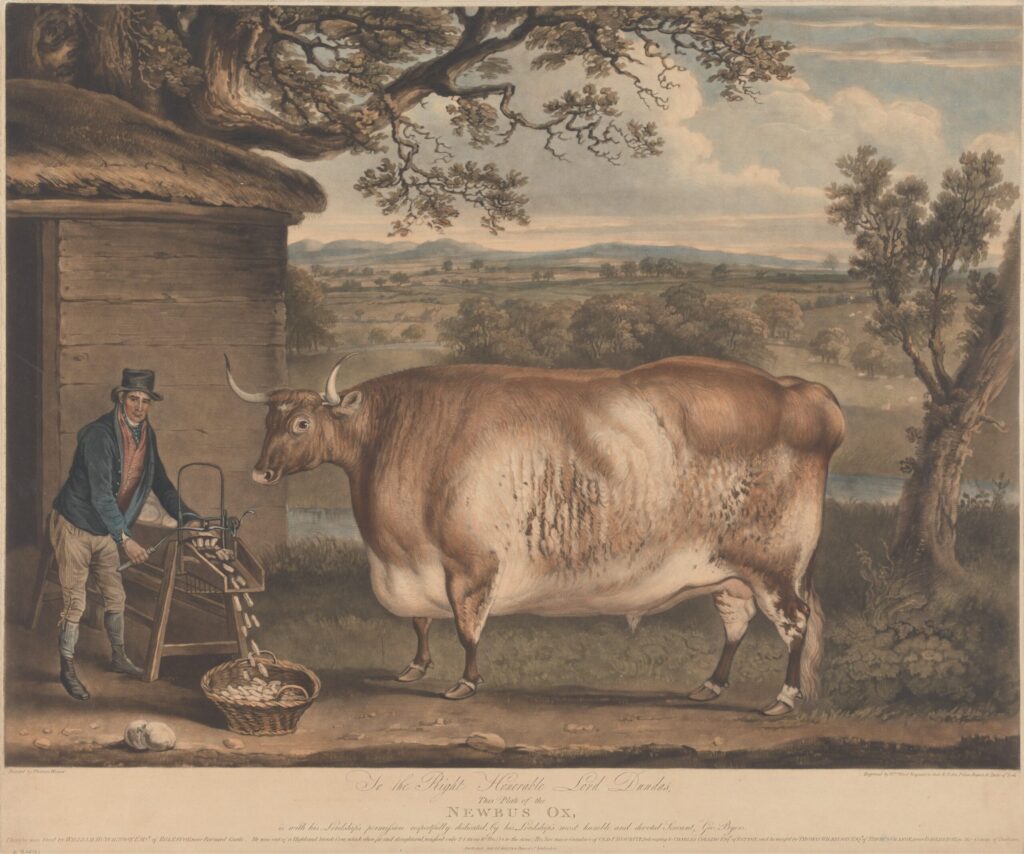

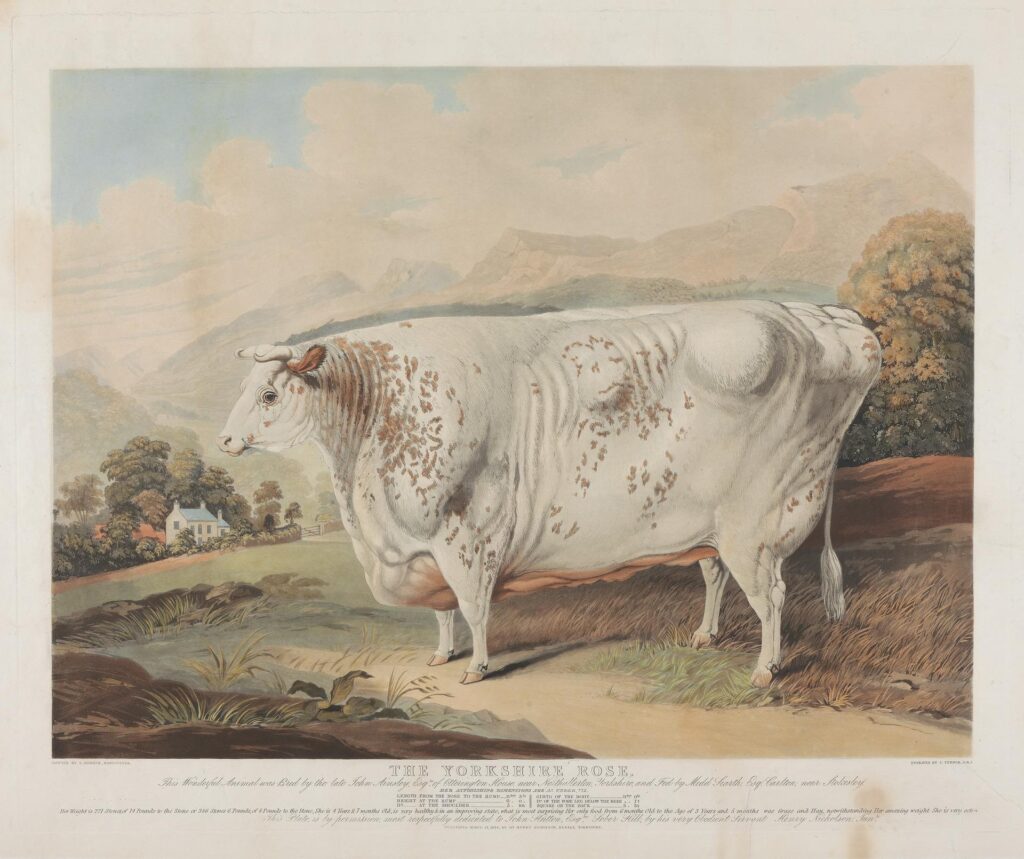

19世紀の家畜絵画では、ウシの体はほとんど四角形のように描かれています。

胴体は非常に幅広く、肩や腰のくびれはほとんどなく、まるで大きな箱のような印象です。

それに対して、頭部は胴体に比べてとても小さく、首も短く描かれています。顔の表情も控えめで、存在感はあまりありません。

足もまた細くて短く、巨大な胴体とのバランスが取れていないように見えます。さらに、背景に描かれた建物や人間と比べると、ウシの体は異様なほど巨大です。

次にヒツジを見てみましょう。この飼い主と一緒に描かれたヒツジは非常に大きく、ウシと見間違えるほどです。

このヒツジもまた、長方形の体、小さな頭、そして細すぎる足を持っています。

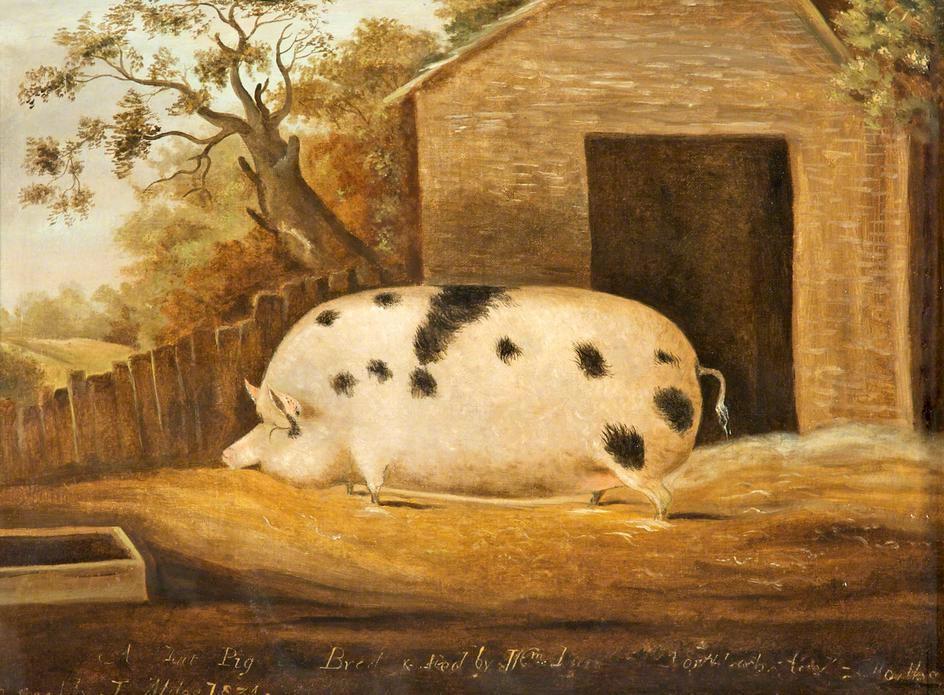

そしてブタの胴体はまるまると太っていて、ほぼ完ぺきな楕円形に見えます。

足は短く、顔は胴体に埋もれるように小さく、全体として肉のかたまりのような存在感があります。

では、当時の家畜は本当にこんな姿をしていたのでしょうか?

当時は大きい家畜が好まれていた

18世紀後半から19世紀初頭にかけて、イギリスでは家畜は大きいほど良いという価値観が広まりました。

この時代は農業革命の真っ只中で、囲い込み運動や品種改良、効率的な飼育法の研究が進み、農業全体の近代化が加速していた時期です。

そして、より多くの肉や乳、羊毛を得るという経済的な動機と、科学的な改良への熱意が結びつき、家畜の大型化が積極的に追求されました。

屠殺前には、ウシに油かすやカブを与えて最終的に太らせるといった方法も広く普及していました。

こうした流れの中で、地主層や裕福な農家たちは改良家と呼ばれ、家畜の品種改良競争に熱心に取り組んでいたのです。

そのため、太ったウシ、巨大なヒツジ、肥満したブタは飼い主が体格や体重を重視した改良に成功した証とされ、誇りをもって農業展示会などに出品されました。

彼らは成長が早く、重量のある家畜を生み出すことに情熱を注ぎ、飼料管理や新しい農法の導入によって、さらにその成果を高めていきました。

競技会に参加し、研究成果を披露することは、彼らにとって技術力と富の象徴であり、繁殖は上流階級の知的な娯楽ともみなされていたのです。

ヴィクトリア女王の夫、アルバート公爵さえ改良家となり、自身の優れたブタやウシを誇示しました。

ダラム・オックス:伝説のウシ

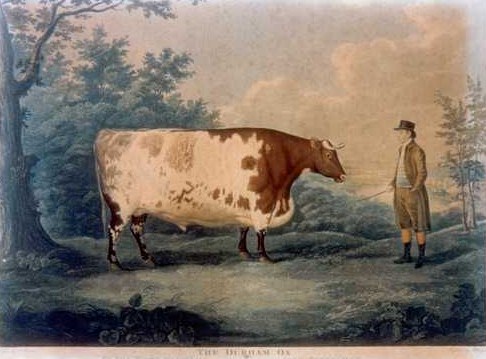

こうした文化の中で特に有名になったのが、ダラム・オックスと呼ばれるウシです。

1796年に誕生したこのウシは、当時のショートホーン種の理想を体現する存在で、体重は1,000kgを超えていたとされます。

ショートホーンは18世紀末にイギリスで改良された肉用の牛の品種で、体格ががっしりしており、赤や白、赤白混色などの毛色があります。

性格は温厚で飼いやすく、肉質も良いため広く普及しました。

ダラム・オックスはその整った体型と圧倒的な大きさのため人々を驚かせ、1801年以降は特製の馬車に乗せられて各地を巡回し、展示会で大きな注目を集めました。

さらに、肖像画や銅版画としても商業的に成功し、まさに動物界のセレブリティとして扱われたのです。

その姿はディナープレートの模様にまで使われるほどでした。

家畜は富と技術の象徴

このような優れた家畜は高値で取引されましたが、通常、高級な家畜を育てる時間と資金を持つのは、一流のアマチュアブリーダーだけでした。

多くの貴族や紳士は広大な農場を所有しており、繁殖は上流階級の娯楽とみなされていたのです。

家畜は単なる食料ではなく、大きな家畜を育てることは、十分な飼料や土地を持つ裕福さの証であり、飼い主の富や技術力、品種改良や飼育技術の成果を示す手段でもありました。

さらには国家への貢献を象徴する存在として誇示されていました。

もしエリート層がより大きく、より肥えたウシを飼育できれば、貧しい農民もいずれはそれらを所有できるようになる。

販売できる肉が増えれば、農村部の財政はより安定する。

そしてそれが国の安全保障にも役立つ、というのがエリート層の主張だったのです。

イギリスの人口は急速に増加しており、頻繁な戦争の危険性から、肥えた牛の安定した食料供給は不可欠で、そのため改良は急速に進んだのです。

事実、イギリスのウシの平均体重は、1710年から1795年の間に3分の1増加しています。

こうして、19世紀のイギリスでは、家畜の姿そのものが社会的・経済的・政治的な意味を帯びるようになっていきました。

ただし、歴史家ハリエット・リトヴォは、農業関連の出版物で、一般農家が貴族の改良されたウシと競争しようとすると費用がかさむと頻繁に警告していました。

リトヴォはまた、貴族階級が愛国心を理由に競技会や自己PRを正当化していたと指摘しています。

絵画の誇張:理想化された家畜の肖像画

このように、たしかに家畜を太らせる品種改良が実際に行われていたのは事実です。

ですが、描かれた絵はそれ以上に誇張されていて、実は理想化された家畜の肖像画だったのです。

1800年代初頭は、家畜絵画の最盛期でした。当時の絵画の題材として人気だったのは競走馬で、その速さや優雅さは、ほっそりとした線で繊細に描かれていました。

しかし、ウシやヒツジ、ブタといった家畜においては、描かれるべき美の基準はまったく異なり、鍵となるのは豊満さでした。

そのため、農家は自分の家畜をより立派に見せるため、画家に肉付きの良さや繁殖の成功を強調して描かせていました。

動物学教授のロン・ブロリオ氏によれば、これらの肖像画はしばしば誇張され、動物の理想的な体型が強調されていたといいます。

その理想とは、重要な部位に脂肪がしっかりとついた、豊かで重厚な体型でした。

その結果、実際の品種とはかけ離れた、極端な体型の家畜が絵の中に登場することになりました。

ウシは長方形、ブタは楕円形、そしてヒツジはその中間に近い形で描かれる傾向がありました。

絵画の中でこれらの動物は巨大な体躯を持ちながらも、奇妙なことに4本の細い脚だけで支えられています。

時には飼い主も一緒に描かれ、誇らしげに自分の家畜を見守る姿が印象的です。

動物は堂々と立ち、まるで近くの村を食べてしまいそうなほどの迫力で描かれることもありました。

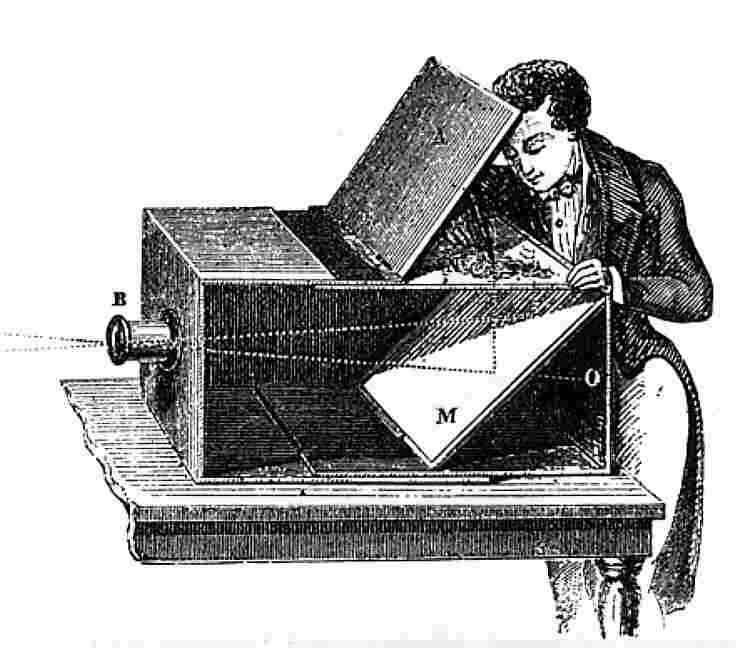

さらに画家たちはこの効果を最大化するために、さまざまな技法を駆使しました。

たとえば、低い視点から描くことで家畜をより巨大に見せる「ローアングル効果」、遠近法や水平線の操作によるサイズ強調、色彩や陰影を使った筋肉や脂肪のボリューム感の演出などです。

ダラムオックスの絵画もまた、こうした誇張技法の代表例です。

広告であり見世物だった家畜絵画

こうして生まれた家畜絵画は、単なる記録ではなく、広告であり、見世物でもありました。

写真がまだ普及していなかった19世紀のイギリスでは、絵画は農場の最高の家畜を宣伝する数少ない手段のひとつだったのです。

現実以上に豊かな体型で描かれた家畜たちは、飼い主の技術力や富を視覚的にアピールする存在となり、農業展示会での評価を高めました。

さらにその絵は、裕福な農民を有名にするだけでなく、全国の畜産農家が自社の家畜のモデルとして使う実用的な目的も果たしていました。

こうした絵画は飼い主の名声を高める宣伝媒体として、展示会や農業誌、印刷物を通じて広く流通し、優れた家畜のイメージを全国に広める役割を果たしたのです。

そのため、委託された絵画や商業印刷物には、動物の寸法や飼い主の飼育努力といった情報が添えられることも多く、視覚的なインパクトと実用性を兼ね備えていました。

文化の終焉:写真技術と芸術の変化

こうした「大きく太った家畜を誇示する文化」は、1800年代初頭から1830年代にかけてピークを迎えましたが、19世紀末になると急速に衰退しました。

この傾向が終焉を迎えた最大の理由は、写真技術の実用化と普及です。

19世紀後半になると、写真は一瞬で、より正確に、そして安価に家畜の姿を記録できるようになります。

写真の前では、誇張された絵画は記録媒体として機能しなくなり、その需要と必要性が根本から失われたのです。

また、畜産技術が成熟するにつれて、単に大きければ良いという考え方は薄れ、生産効率や健康、繁殖能力、肉質・乳質など総合的なバランスが重視されるようになりました。

さらに、同時期の芸術界では、パトロンの注文に応じるアカデミックな絵画から、光の表現を追求する印象派や、画家自身の内面を表現する新しい芸術様式が主流になっていきました。

これにより、権威を示すために特定の様式で家畜を描くという需要が美術界の関心から外れていき、家畜絵画というジャンル自体が中心的な位置を占めなくなったことも、この傾向がなくなる一因となりました。

現代に蘇る家畜絵画

今日では、こうした家畜絵画はもはや繁栄や愛国心の象徴ではなく、滑稽なほど奇妙に映ります。

それでも、これらの版画は今でもイギリスのパブや宿屋で見かけることがあり、田舎の過去を静かに思い起こさせてくれます。

中には、ダラムオックスのような有名なウシの名を冠したパブも存在します。

そして2016年には、19世紀の無名の家畜画家が描いたブタの絵がインターネット上でミーム化され、話題となりました。

往年の名牛たちは、今もなお人々の目を引きつけています。

ただし、その魅力はかつての誇りや威厳ではなく、どこかユーモラスで懐かしいものへと変わっているのです。

イギリスを旅する際は、こうした家畜絵画を探してみるのも、ひとつの楽しみになるかもしれません。

家畜についてさらに深く知りたい方へ

この記事では19世紀イギリスの家畜改良と文化的背景に焦点を当ててきましたが、より根本的な疑問として「そもそも家畜化とは何か」「動物はいかにして人間の手で変えられてきたのか」という問題があります。

こうした疑問に対する包括的な答えを求めるなら、リチャード・C・フランシス著『家畜化という進化ー人間はいかに動物を変えたか』(西尾香苗訳、白揚社、2019年)をお勧めします。

本書は進化発生生物学やゲノム解析といった最新の科学知見を駆使し、オオカミからイヌへ、イノシシからブタへと変わっていった長期的な進化のメカニズムを解き明かします。

ブタやウシ、ヒツジといった家畜は、人間による短期的な改良を通じて、どのような遺伝的・形態的変化を遂行してきたのか。

さらには、家畜化された動物たちに共通する奇妙な特徴とは何か。

そして興味深いことに、人間自身もまた自分たちを家畜化してきたのではないかという仮説まで展開しています。

本書の552ページにわたる詳細な考察を通じて、この記事で紹介した19世紀イギリスの家畜改良という現象は、実はより壮大な「進化実験」の一部であることが理解できるでしょう。

家畜化という現象の短期的な社会文化的側面と、長期的な生物学的側面の両方を知ることで、人間と動物の関係についてより深い理解が得られるはずです。

この記事はYouTubeの動画でも見ることができます。

参考:In 19th-Century Britain, The Hottest Status Symbol Was a Painting of Your Cow – Gastro Obscura

Square cows: an astonishing artistic fashion in 19th-century England

Why 19th-Century Farmers Painted Their Animals Larger Than Life – Animals Around The Globe

コメント