海の恐るべき捕食者として知られるシュモクザメの中でも、最大種として君臨するヒラシュモクザメは最大6mを超える巨大なサメです。このサメは活発な捕食者であり、場合によっては人間を襲う可能性もある生物として知られています。

分類と特徴

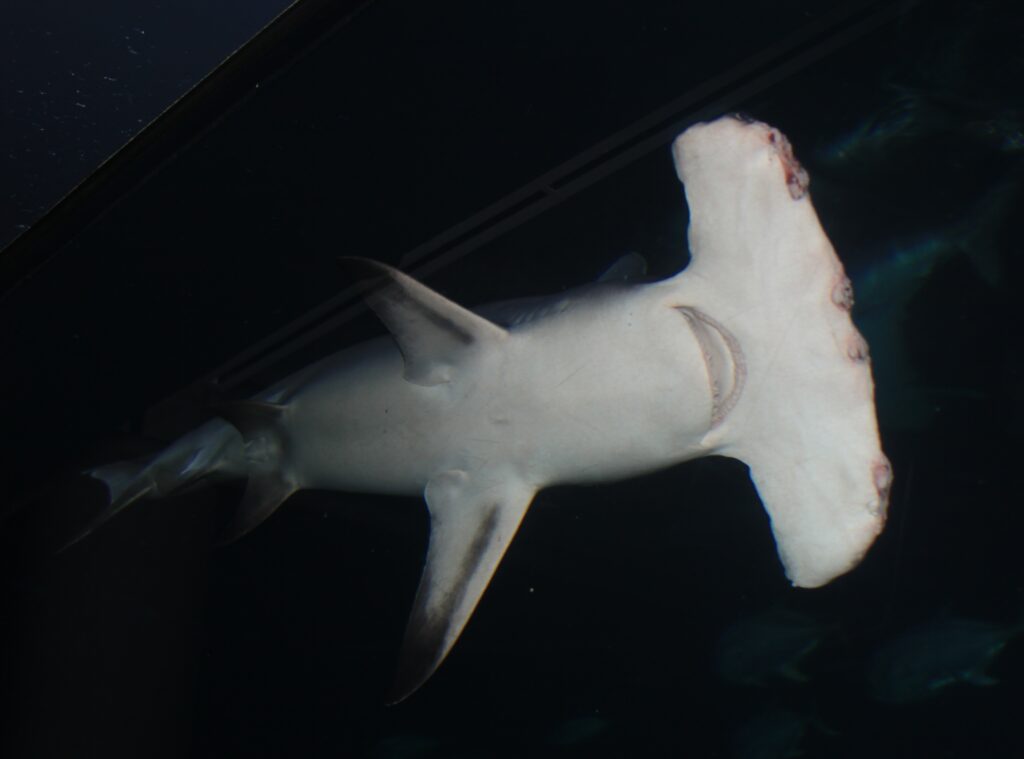

ヒラシュモクザメはメジロザメ目シュモクザメ科に属するサメの一種です。シュモクザメ類に共通するハンマー型の頭部を持ちますが、ヒラシュモクは頭部前縁がほぼまっすぐであることが特徴で、これにより他のシュモクザメと区別できます。また、背の高い鎌状の背びれも非常に特徴的です。

サイズと成長

シュモクザメ科の中で最大種であるヒラシュモクザメの平均的な個体は、全長3.5m、体重230kgに達します。メスはオスよりも大きく成長し、記録に残る最長個体は6.1mでした。最も重い記録は、2006年にフロリダ州沖で捕獲された長さ4.4m、体重580kgのメスで、当時55匹の胎児を宿していました。さらに大型個体になると体重が900kgに達することも可能だと考えられています。

性成熟はオスが2.3〜2.8m(51kg)、メスが2.5〜3m(41kg)で迎えます。繁殖は2年に1回のサイクルで、北半球では晩春から夏、オーストラリアでは12〜1月に最大50匹の子供を出産します。一般的な寿命は20〜30年ですが、条件が良ければ40〜50年生きると推定されています。

生息地と分布

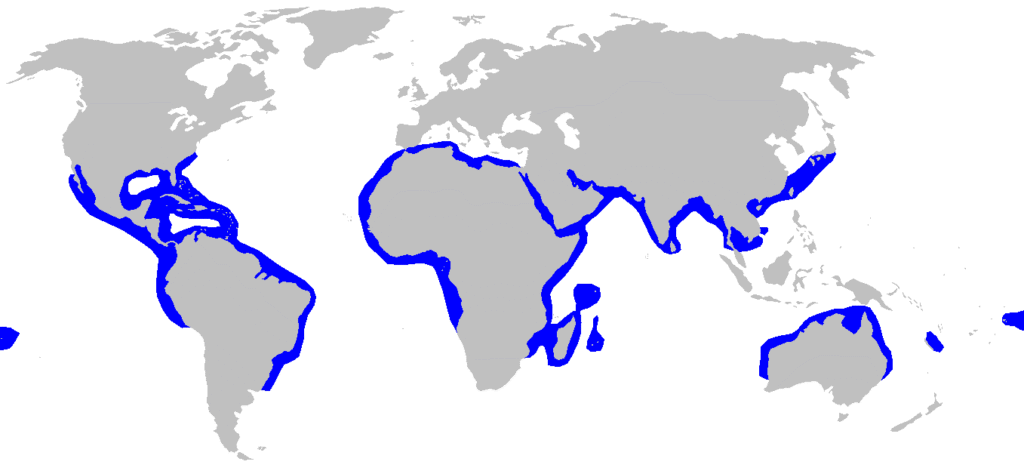

ヒラシュモクザメは北緯40度から南緯37度までの世界中の熱帯・亜熱帯海域に広く分布しています。

大西洋域:

- ノースカロライナ州からメキシコ湾、カリブ海を経てウルグアイまで

- モロッコからセネガル、地中海まで

太平洋・インド洋域:

- 琉球列島からオーストラリア、ニューカレドニア、フランス領ポリネシア

- バハカリフォルニア南部からペルーまで

彼らは水深1m未満の沿岸水域から沖合80mの深さまで生息し、サンゴ礁を好みますが、大陸棚、ラグーン、さらには陸地近くの深海にも見られます。回遊性があり、フロリダ沖と南シナ海の個体群は夏になると高緯度海域に移動することが確認されています。

興味深い泳ぎ方

ヒラシュモクザメは体を約60度傾けて横向きの姿勢で泳ぐ行動が観察されており、かなりの時間をこの姿勢で過ごしています。2016年の研究によれば、この「転がり泳ぎ」によって水の抵抗を減らし、エネルギー消費を約10%節約できるとされています。また、大きな背びれは翼のように機能し、揚力を得るのに役立っています。

行動と食性

単独行動が基本で、他のサンゴ礁に生息するサメよりも広い行動範囲を持ちます。三角形でノコギリ状の強力な歯を持つ頂点捕食者として、次のような多様な生物を捕食します:

- 甲殻類(カニ、ロブスターなど)

- 頭足類(イカ、タコなど)

- 硬骨魚(イワシ、ヒラメなど)

- 小型のサメ類

- アカエイ(特に好んで食べる)

特にアカエイを好んで捕食することが知られており、アカエイの有毒な棘が頻繁にヒラシュモクザメの口内で発見されています。フロリダ沖で捕獲された個体の口周辺には96本もの棘が刺さっていたことがあり、これはアカエイの毒がヒラシュモクザメにはあまり効果がないことを示唆しています。

優れた狩猟能力

ヒラシュモクザメは主に夜明けや夕暮れ時に狩りを行います。彼らのハンマー型の頭部には「ロレンチーニ器官」と呼ばれる電気受容器が多数あり、この器官によって微弱な電気を感知することができます。すべてのサメがこの器官を持ちますが、シュモクザメのものは特に発達しています。

この能力を活かし、ヒラシュモクザメは海底で頭を左右に振りながら、砂に隠れたエイが発する微弱な電気信号を検出して捕食します。また、特徴的なハンマー型の頭部は水中で揚力を生み出す水中翼としても機能し、素早い方向転換を可能にして、獲物に効率よく襲いかかることができます。

ハンマー型の頭部は攻撃武器としても使われます。バハマでは、ヒラシュモクザメがアカエイを攻撃する様子が観察されており、上からハンマー型の頭部で強烈な一撃を与えてエイを海底に叩きつけた後、頭で押さえつけながら体を噛み砕く様子が記録されています。この攻撃によりエイは完全に無力化されたとのことです。

人間との関係

ヒラシュモクザメは嗅覚が優れており、餌に最も早く接近することが知られています。鋭い感覚と大きな体、強力な顎を持つため、成体は大型サメを除いてほとんど天敵がいません(幼体は他の大型サメに捕食されることがあります)。

その強力な捕食能力から、人間に重傷を負わせる可能性があるため注意が必要です。シュモクザメの中で最も危険だという評判もあり、ダイバーに近づいて突進するような行動を見せることがあると報告されています。2011年の国際サメ被害記録には、シュモクザメによる34件の攻撃が記録されており、そのうち17件が積極的な攻撃でしたが、死亡例はありませんでした。

ただし、種の特定が難しいため、これらの攻撃のうちどれだけがヒラシュモクザメによるものかは不明ですが、少なくとも一部はヒラシュモクザメによるものだと考えられています。しかし実際には、人間を襲うことはめったになく、多くのダイバーは単に好奇心から近づいてくるだけだと報告しています。中には人間を恐れ、近づかない傾向があるとも言われています。

興味深いことに、マンタ(オニイトマキエイ)は自分の体についた寄生虫を取り除くために、ヒラシュモクザメの体側にこすりつける行動が知られています。また、ヒラシュモクザメの体には様々な種類のカイアシ類(甲殻類の一種)が寄生しています。

漁業と保全状況

ヒラシュモクザメは延縄、トロール網などの商業漁業やスポーツフィッシングの対象となっています。肉はあまり消費されませんが、中国市場では鰭(ひれ)の価値が高まっています。また、サメ軟骨由来の健康食品としても利用されます。

しかし、多くの場合は意図せず混獲され、特に延縄漁では90%以上という非常に高い死亡率が報告されています。さらに、オーストラリアと南アフリカのビーチ周辺ではサメよけネットに絡まることも減少の原因となっています。

シュモクザメ全体の個体数は元々少なく、世代時間が長いため乱獲に対して非常に脆弱です。その結果、個体数は世界的に大幅に減少しており、2019年現在、国際自然保護連合(IUCN)によって「絶滅危惧種」に指定されています。北大西洋とメキシコ湾でも絶滅危惧とされ、主な漁業対象ではないものの、混獲により1990年代から個体数は50%減少しています。インド洋南西部でも同様に絶滅危惧とされていますが、多数の延縄漁船による違法な漁獲が続いており、1973年から2003年の間にインド洋での漁獲量は73%も減少しています。

水族館での飼育

日本では巨大な体のため搬入が困難であり、飼育も簡単ではないため、水族館での飼育例はほとんどありません。しかし海外では、アメリカのジョージア水族館やアドベンチャー水族館、バハマのアトランティス水族館などでの飼育が知られており、これらの施設ではヒラシュモクザメの保護活動や生態についての教育も行われています。

まとめ

ヒラシュモクザメは、その独特のハンマー型の頭部と大きな体サイズ、優れた狩猟能力を持つ、海の生態系における重要な頂点捕食者です。しかし、乱獲や混獲、生息地の減少などにより個体数が急激に減少し、現在は絶滅の危機に瀕しています。このユニークな海の巨人を保護するためには、持続可能な漁業管理や生息地の保全、そして一般の人々への啓発活動が不可欠と言えるでしょう。

関連記事:大人向けおすすめ!リアルで迫力のサメ図鑑5選 | ジオチャン

ヒラシュモクザメは海の頂点捕食者として非常に魅力的で、独特なハンマー型の頭部や狩猟能力など、知れば知るほど興味深いサメです。この記事で紹介したようなサメの生態や特徴をもっと深く知りたい方には、こちらの図鑑がおすすめです。

本書では、ホホジロザメやシュモクザメをはじめ、世界中のさまざまなサメの生態や特徴が、迫力ある写真とともに詳しく解説されています。実際の生態や行動パターンをビジュアルで楽しめるので、サメ好きや海洋生物に興味がある方にぴったりの一冊です。

この記事はYouTubeの動画でも見ることができます。

コメント