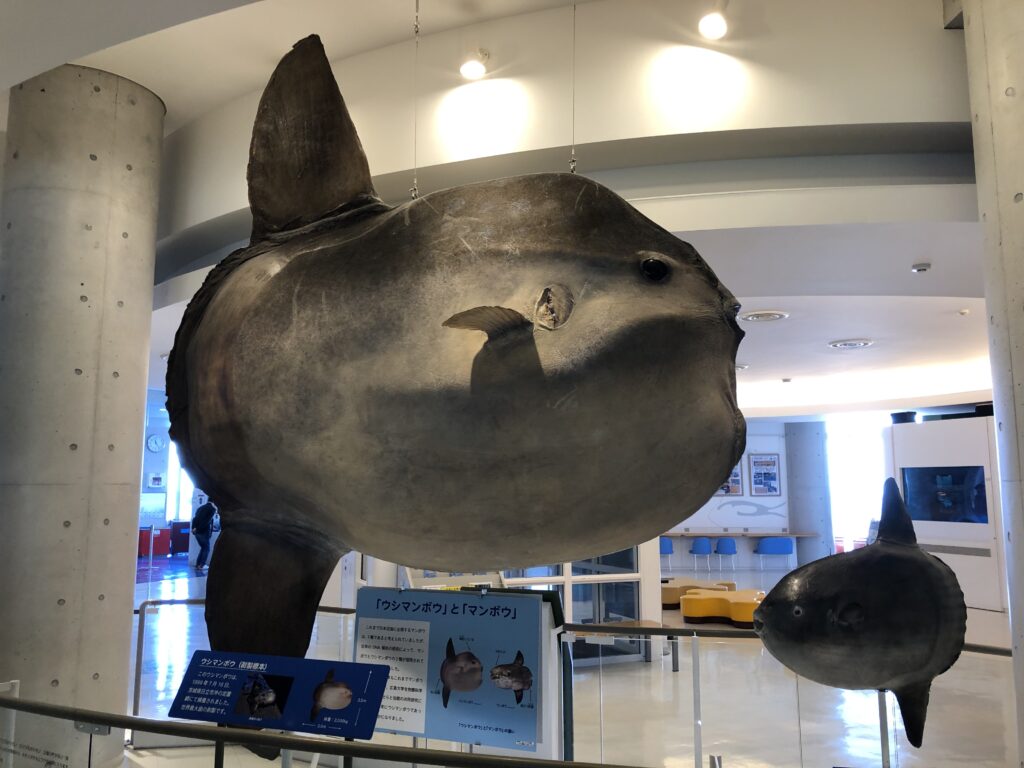

近年の研究の結果、マンボウ属の魚は3種に分類されることになり、その中でもウシマンボウという種が最も大きくなることが明らかになってきました。2021年に捕獲された個体は長さ325cm、重さ2744kgもあり、現在ウシマンボウは世界で最も重い硬骨魚とされています。この記事では巨大生物ウシマンボウについて詳しく解説しています。

マンボウ属の分類の変遷

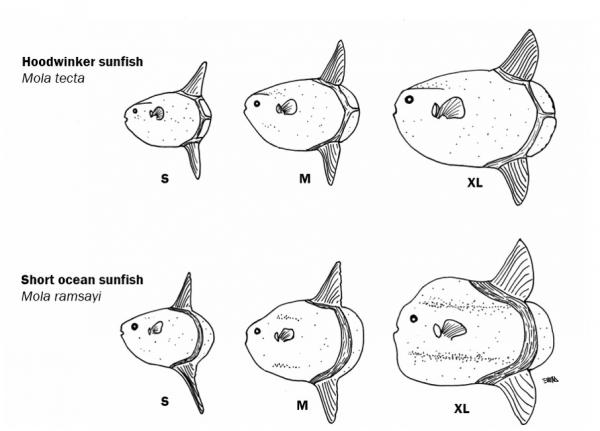

ウシマンボウは条鰭綱フグ目マンボウ科マンボウ属に分類される魚類で、マンボウとは近縁になります。以前のマンボウ属は、マンボウと南半球のみに分布するゴウシュウマンボウの2種から構成されると考えられていました。

しかし、2009年に日本近海の標本も含めた世界中のマンボウ属の標本122匹のミトコンドリアDNAの解析から、マンボウ属は少なくとも3種に分かれるという解析結果が得られました。このため、2017年の時点でマンボウ属はマンボウ、ウシマンボウ、カクレマンボウの3種に分類されています。

世界記録の更新

ギネス世界記録には、かつては世界で最も重い硬骨魚はマンボウと記載されていましたが、2017年、千葉県鴨川市沖で1996年に捕獲されたウシマンボウの個体(全長2.72メートル、体重2.3トン)に変更されました。

さらに2021年後半にポルトガル・アゾレス諸島のファイアル島沖で捕獲された個体は、長さ325cm、重さ2744kgもあり、鴨川市沖で捕獲された個体のほぼ半トンもの重さを上回っていました。これにより、この個体は現在世界で最も重い硬骨魚と見なされています。

ウシマンボウはこれまで全長330cm以下の個体しか発見されていませんが、より大型化する可能性もあると言われています。

ウシマンボウの特徴

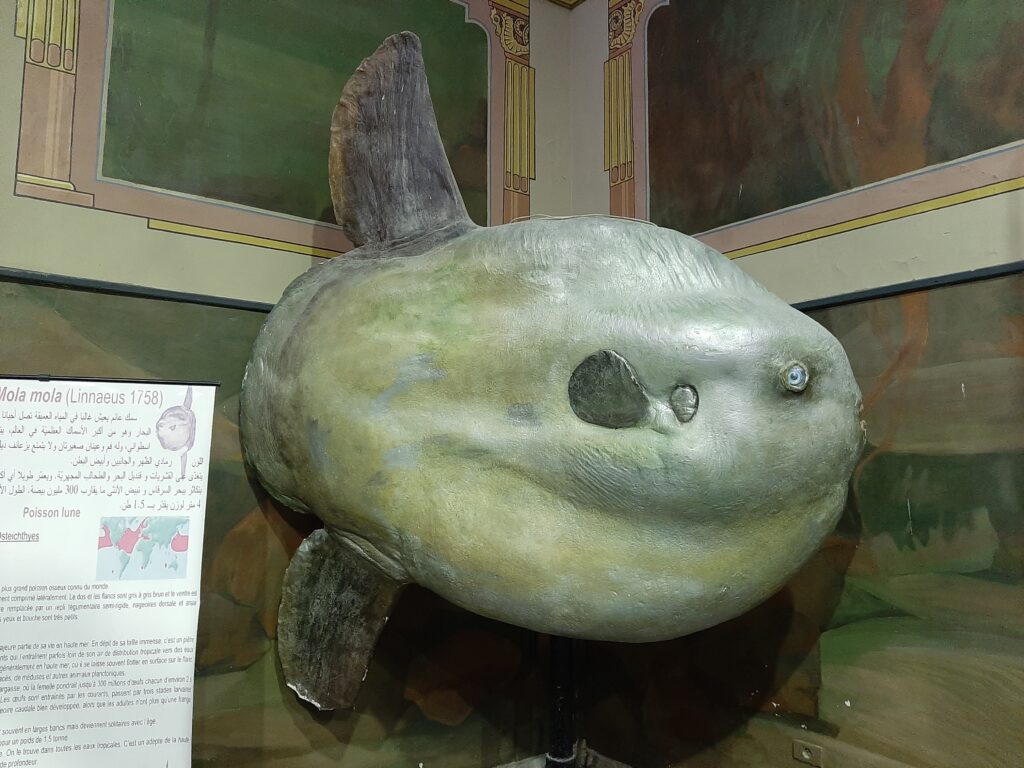

ウシマンボウの頭部はマンボウよりやや高くなり、頭部や顎は隆起します。この独特な形状により、マンボウと区別することができます。また、マンボウ属には尾びれがなく、舵びれというマンボウ属独特のヒレを有しますが、マンボウの舵びれの後縁には凹凸が見られるのに対し、ウシマンボウではそれが見られません。

ウシマンボウの口は比較的小さく、歯が繋がってオウムのようなくちばしになっています。体は平らで丸く、大きなヒレがあり、背びれと尻びれを前後に動かして推進します。このとき、両方のヒレが同時に同じ方向に動きます。

彼らの皮膚は粗い突起があり、革のような質感で、全体はゼラチン層で覆われています。体色は全体が灰白色ですが、死ぬと鱗が白くなります。ウシマンボウは性別の間に外見上の違いはありません。

生息域と行動

マンボウ属の魚は極地を除く世界中の海に広く分布していますが、ウシマンボウはマンボウよりも温かい海域を好むとされています。彼らは亜熱帯および温帯の海域で最もよく見られ、主に南西太平洋、特にオーストラリアとニュージーランド周辺および南米周辺の南東太平洋に生息しています。また、日本では北海道以南に分布します。

彼らは太平洋側の海流の季節変化により夏は北上し、冬は南下します。この移動は気温差や海流の移動により引き起こされていると考えられています。

繁殖と成長

ウシマンボウが野生で産卵するのに最適な時期は不明ですが、研究によると秋または冬、特に9月に産卵するとされています。稚魚は年齢を重ねるにつれて大きく身体的変化を遂げ、成長につれて頭と顎の隆起が起こります。

他のマンボウ属の魚と同様、卵および稚魚の時に捕食による死亡率が高く、サバ、アジ、ビンナガマグロなどさまざまな種類の魚に食べられます。寿命に関する研究はあまりありませんが、ウシマンボウが3メートルの大きさに達するまでに20年はかかると言われています。

捕食と天敵

成体になると、その巨体のため、ほとんどの生物から捕食されることはなくなります。イタチザメやシャチなどは、ウシマンボウの厚いゼラチン状の表皮を噛み砕くことができますが、これらの生物に攻撃されるのは稀です。

成体は単独、またはペアで、時には群れで泳ぐことが報告されています。彼らは大量のクラゲを食します。これはクラゲは栄養価に乏しいものの個体数が非常に多く容易に捕食できるためです。その他、エビ、ヒトデ、小魚、プランクトン、藻類、軟体動物、小型甲殻類も食べます。さらには海底まで泳いで、深海魚や甲殻類を食べることも知られています。

ウシマンボウはマンボウ同様、餌のクラゲを求めて数100メートルの深さまで潜ることができます。彼らは急速で大きな温度変化に対する高い順応性を持っていることがわかっています。餌を捕食している時は時々深海の低酸素状態から回復するために水面近くに上がってきます。その逆に、筋肉を冷やすためにより冷たい深海に潜ることもあります。

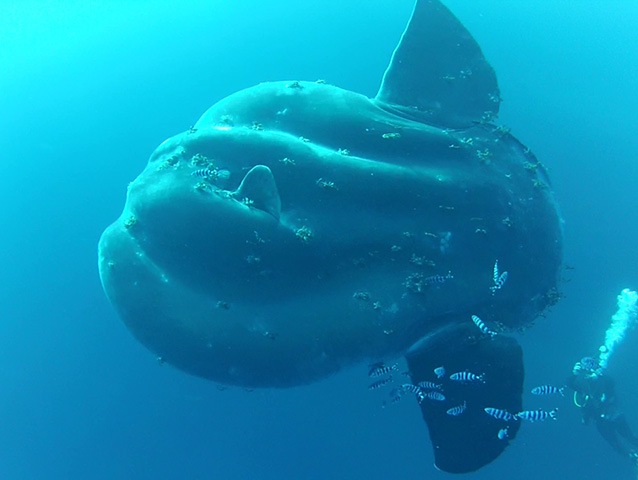

また、彼らは海面近くに横たわって日光浴をする姿が見られますが、これには餌を求めて冷たい深海へ潜った後に体を温めるため、体に酸素を供給するため、あるいはカモメなどの鳥に寄生虫を取り除いてもらうため、といった理由があると考えられています。

これまで見てきたように、彼らはマンボウ同様に環境に十分順応した生物で、ネットでネタにされるような「最弱の生物」などではありません。

関連記事:【徹底解説】マンボウ最弱説は嘘!知られざる生態と驚きの真実 | ジオチャン

経済的価値と保全状況

ウシマンボウは観光産業において経済的に非常に価値があります。彼らの出没は予測不可能ですが、現れた時はしばしばスクーバダイバーにとって興奮の瞬間となります。また、ガラパゴス諸島や地中海のある観光海岸のような場所では、マンボウツアーができるくらい十分な頻度で見られています。さらに、バリ島とインドネシア諸島でのスキューバダイビング観光は過去数十年で急速に増加しています。

一方、ウシマンボウは台湾や日本の一部で捕られ、東北地方では夏に定置網によって漁獲されます。インドネシアではウシマンボウが地元の人に食べられたり、餌として使われたりします。

しかし、世界的には積極的に漁獲されることはなく、その代わり意図せずに漁獲してしまう混獲が問題となっています。ウシマンボウの保全状況はマンボウとは異なり確認されていませんが、マンボウは南アフリカの延縄漁業のため年間推定340万尾が混獲され、国際自然保護連合によって絶滅危惧種に指定されています。

また、ウシマンボウはオーストラリア東部の延縄漁業では、高リスク混獲種に指定されています。そしてクジラのように大きく報道はされませんが、船舶との衝突により死亡している可能性もあります。

この記事はYouTubeの動画でも見ることができます。

コメント