ドクウツボは、その名前が示すとおり「毒」を持つ可能性のある巨大なウツボです。ウツボ科の中でも特に大きく成長し、鋭い歯と強力な顎を持つため、海中では恐れられる存在です。本記事はこの危険な生物について詳しく解説していきます。

分類と外見的特徴

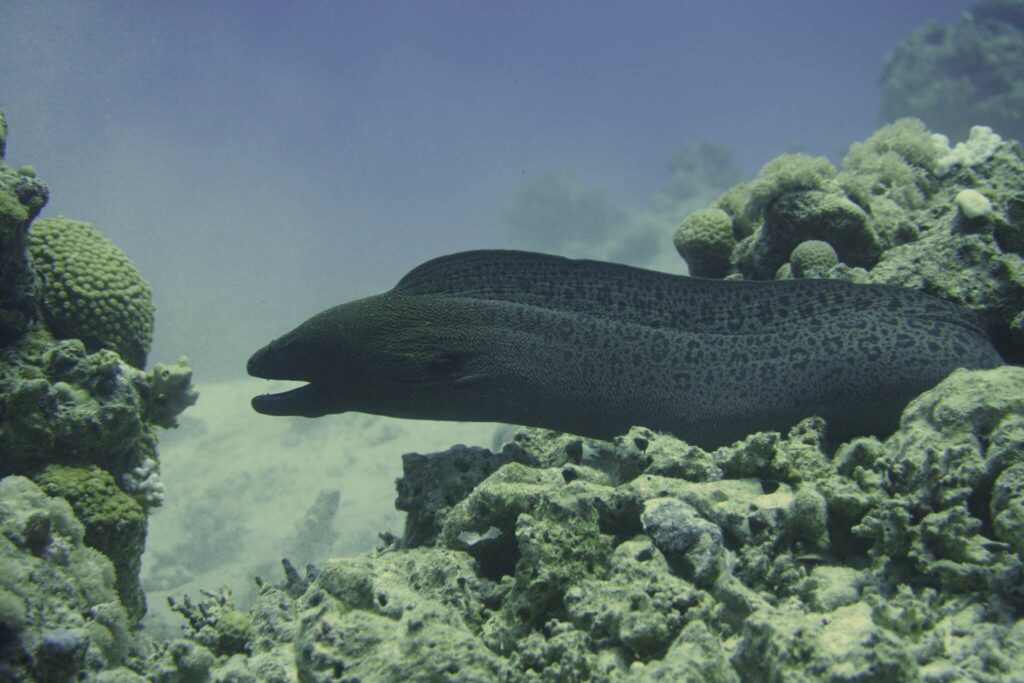

ドクウツボはウナギ目ウツボ科に属する大型の魚類です。一般的なウツボの体長は20cmから1m、体重は7kg程度ですが、ドクウツボは驚異的な大きさを誇ります。体長は最大3m、体重は30kgにも達するため、英語でも「Giant moray(巨大ウツボ)」と呼ばれています。

その特徴的な外見は、黄褐色の細長い円筒形の体に黒の斑模様が散らばっていることです。特にエラの周囲は大きな黒斑で覆われており、他のウツボ種と区別する目印となっています。

生息地と行動

ドクウツボはインド太平洋地域に広く分布しています。具体的には、アフリカの東海岸からピトケアン諸島、ハワイ諸島、ポリネシアまで見られます。北は琉球諸島、南はニューカレドニアやオーストラル諸島にまで生息域が広がっています。

彼らの主な生息場所はラグーンや珊瑚礁の外側斜面で、昼間は深さ1mから50m程度の岩穴に隠れています。ドクウツボは夜行性で、視覚情報処理領域の体積が非常に小さいことが研究によって判明しており、視覚ではなく主に優れた嗅覚を頼りに狩りを行います。

捕食行動と二次顎

ドクウツボは主に魚類を餌としますが、甲殻類も食べることがあります。彼らは珊瑚礁の中で狩りをし、近年の研究では、有毒で危険なミノカサゴなども食べていることが分かりました。

特筆すべきは、ハタ科の魚と協力して狩りを行うという興味深い生態です。ドクウツボが珊瑚礁で獲物を追い立てると、獲物は恐れて珊瑚礁から飛び出します。するとそこでハタが待ち構えて獲物を捕らえるのです。反対に、ハタが珊瑚礁の上で狩りをしている時、獲物がハタから逃れようと珊瑚礁に入ると、そこでドクウツボが待ち伏せしているという協力関係があります。

ドクウツボを含むウツボ類は、喉の奥に隠された第二の顎を持っています。この「咽頭顎(いんとうがく)」と呼ばれる構造は可動式となっており、筋肉の力で喉の出口まで伸ばすことができます。彼らは鋭い歯を持つ第一の口で獲物に噛みつくと、この咽頭顎でつかまえて喉の奥まで引きずり込み、食道へと送り込むのです。

共生関係

ドクウツボは他のウツボ類と同様に、ホンソメワケベラと呼ばれるベラ科の魚と共生関係を持っています。ホンソメワケベラはドクウツボの周りを泳ぎながら、口の中に入り込み、ドクウツボの体や口内に付いている寄生虫を捕食します。

興味深いことに、通常は攻撃性の強いドクウツボも、自分の体をきれいに掃除してくれるホンソメワケベラを捕食することはほとんどありません。これは海の中でも見られる素晴らしい共生関係の一例です。

毒性と危険性

ドクウツボの名前の「毒」が示すとおり、この生物は危険な毒を持つことがあります。ウツボ類の中には環境によって毒化する種が知られており、ドクウツボもその一つです。

食物連鎖の頂点に位置するドクウツボは、生物濃縮により体内に高濃度の毒素を蓄積することがあります。生物濃縮とは、ある種の化学物質が食物連鎖を経て、生物の体内に次第に濃縮されていく現象です。

実験によりドクウツボの筋肉と内臓にはシガテラ毒が含まれていることが確認されています。シガテラは熱帯の海域に生息するプランクトンが産生する毒素に汚染された魚介類を摂取することで発生する食中毒です。シガテラ毒にはシガトキシン、スカリトキシン、マイトトキシン、シガテリンなど20種以上の毒素が確認されています。

この毒素に汚染されたドクウツボを食べると食中毒を引き起こす可能性があり危険です。ドクウツボの毒性は筋肉よりも内臓の方が強いとされています。特に肝臓を食べると、吐き気や嘔吐、筋肉の痛み、場合によっては麻痺、幻覚、昏睡、そして死に至る可能性もあります。

また、回復するのに時間がかかることでも知られており、完治までに数か月から一年かかることもあるので注意が必要です。この毒素は一般的な調理では熱分解できないため、シガテラ中毒を防ぐことは難しいのです。

厚生労働省のウェブサイトではドクウツボの毒性は猛毒に指定されており、シガテラ毒を保有する魚類の中でも特に多量の毒素を保有すると説明されています。また、毒性が強いことから、集団で食中毒を起こす危険性も指摘されています。

事故例

1948年、ハワイ大学ハワイ海洋生物学研究所の元所長であるヴァーノン・E・ブロック氏は、ジョンストン島のオアフ島の南西約1000kmで魚を調査していました。ドクウツボを発見した彼は、この魚に銛を突き刺したところ、反撃を受けました。

ブロック氏が咄嗟に顔を守るために腕を持ち上げたところ、ドクウツボが肘に噛み付きました。なんとかドクウツボから解放され、岸まで泳いでたどり着いたブロック氏でしたが、出血がひどく海軍の医師が傷口を縫うのに2時間半を費やし、さらにホノルルの病院に運ばれました。

その後、数か月入院し、元どおりに腕を使えるようになるまでにさらに2か月を要しました。彼を襲ったドクウツボは長さが2m以上あったと推定されています。このような事故例から、ウツボ類の分布域ではシュノーケリングや釣りなどの際には十分な注意が必要です。

ただし、ドクウツボは人間に対して、脅かされたり追い詰められたりしない限り、通常は攻撃的ではありません。

食用としてのドクウツボ

ドクウツボが毒化する条件は環境によるものなので、必ずしもすべての個体が食中毒を引き起こすわけではありません。そのため、台湾の一部やその他のインド太平洋の島々では食用にされることがあります。これらの地域ではドクウツボは珍味とみなされており、風味が良いと言われています。

日本でも沖縄県の一部や高知県の須崎市周辺で漁獲され、特に水揚げが多いのが須崎市場で日本一となっています。沖縄県では昔から食用のウツボの代表的なものとして知られており、現在でも個人や一部料理店で調理されているそうです。

ドクウツボはあっさりとした白身魚で、身の中に油が混在しているため、ふっくらとした食感があります。皮下のゼラチン質にはコラーゲンがたっぷり含まれており、その部分は濃厚な旨みを感じられるといいます。

しかし、多くの地方自治体では毒性が危険なため流通が規制されています。

まとめ

ドクウツボは、その巨大な体格と独特の生態で海の生態系において重要な役割を果たしています。しかし、その毒性と鋭い歯は人間にとって危険となりうるため、接触する際には十分な注意が必要です。

もし実際にドクウツボを観察してみたいという方は、日本国内の水族館でも展示されていることが多いため、安全に見ることができます。神秘的で美しく、しかし危険なこの海の生物の魅力をぜひ実際に体験してみてください。

コメント