皆さんもドードーが絶滅したという話は、一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。英語でも「完全に終わった」、「二度と戻らない」、「完全に死んでいる」といった状況を指して「ドードーのように絶滅した(as dead as a dodo)」という言い回しがあるほど、このことは広く知られています。

この絶滅してしまったドードーの代わりに、かつて七面鳥が島へ連れてこられたことがありました。確かにドードーと七面鳥は、ずんぐりとした体型や大きさが似ています。しかし、一体なぜ七面鳥を連れてくる必要があったのでしょうか。本記事はこの謎について詳しく解説しています。

タンバラコックの木の危機

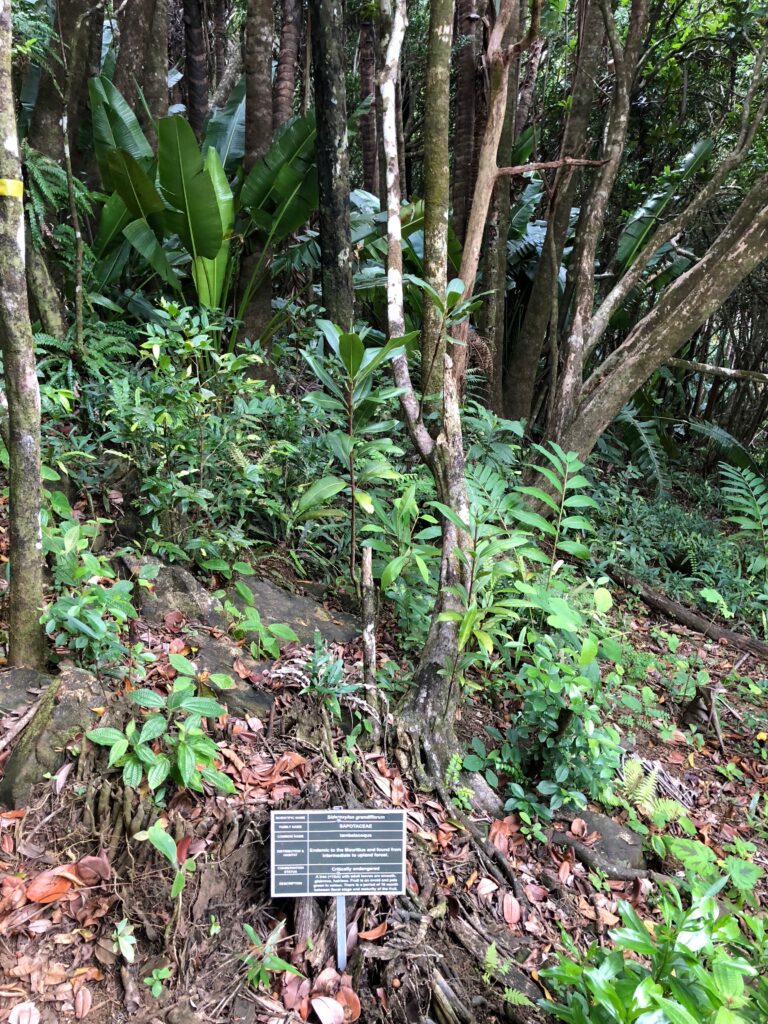

時は1973年、インド洋に浮かぶ熱帯の島、モーリシャスでのことです。当時、タンバラコック(Sideroxylon grandiflorum)という木が深刻な危機に瀕していました。

タンバラコックはアカテツ科に属するモーリシャス固有の樹木です。かつて島民に広く利用され、有用な木材源であったこの木は、島のあちこちに分布していましたが、残された個体はわずか13本だけとなっていたのです。

タンバラコックには年輪がないため正確な樹齢はわかりませんが、残っている木はすべて樹齢300年以上の古木と推定されています。毎年種子をつけてはいたものの、科学者たちがいくら丹念に育てても、一向に芽を出すことはありませんでした。この種は、何世紀ものあいだ、ひっそりと繁殖を止めてしまっていたのです。

テンプル博士の仮説

そこに登場したのが、アメリカ・ウィスコンシン大学の生態学者、スタンレー・テンプル氏でした。この謎を知った彼は、その解明に夢中になります。

老木だから健全な種子をつくれないのでは、そう考えるのが普通かもしれません。しかし、テンプル氏はそうは思いませんでした。まず、種子とそれを包む果実には、見たところ何の問題もなかったのです。

タンバラコックの種子は非常に硬く、直径2から3センチほどの厚い殻に覆われており、それが直径約5センチのアボカドのような果実の中にあります。もし残っている木々が、もはや生きた種子をつくれないほど弱っていたのなら、果実にも何らかの異常が見られたはずです。

また、もし樹齢の問題だとするなら、木々が若かったころには生存可能な種子を生み出していたはずです。ところが実際には、発芽した痕跡も、ましてや若い木さえも、一本たりとも見つからなかったのです。

テンプル氏は種子が発芽しないのは、タンバラコックの果実が置かれている環境に、何らかの変化が起きたことが原因だと結論づけました。残された木の樹齢から見て、その変化は約300年前に起こったと考えられます。

ドードーの絶滅との関連

テンプル氏はその変化の正体が、あの有名な鳥、ドードーの絶滅であったと推測しました。

ドードーは体長およそ70から100センチ、体重は10から20キロほどの飛べない鳥で、意外にもハトの仲間であるハト科に属しています。かつてはモーリシャス島にのみ生息していましたが、人間と接したことが一度もなかったため、警戒心がなく、その無防備さが悲劇を招くことになります。

17世紀にヨーロッパ人がモーリシャスに上陸し、ドードーはその肉が食用として狙われたほか、人間が持ち込んだネズミ、ブタ、イヌ、さらにはカニクイザルなどの外来動物によって卵が食べられたり、生息環境が破壊されたりして、急速に個体数を減らしていきました。そして1681年、最後の1羽が姿を消し、ドードーは絶滅したとされています。

ドードーという名前の由来は諸説ありますが、ポルトガル語の間抜けやよろよろした様子から来たともいわれています。

ドードーとタンバラコックの関係

島から姿を消してしまったこの大きくて不格好な鳥、ドードーはかつてタンバラコックの発芽を助ける重要な役割を果たしていたのかもしれません。

そう考えられるのには理由があります。ドードーについてわかっている数少ない事実のひとつに、彼らが果実や種子を食べていたことがあります。そして実際に、タンバラコックの化石化した種子がドードーの糞と一緒に発見されていたのです。

テンプル氏はドードーが果実を丸ごと飲み込み、体内の砂嚢で種子をすり潰してから排泄し、それが発芽を促していたのではないかと考えました。

鳥は一般的に、消化を助けるために小石を飲み込みます。砂嚢の中でこれらの石が硬い食べ物をすり潰してくれるのです。しかし、今ではドードーは存在しません。彼は種子をすり潰してくれる鳥がいなくなったため、発芽も起こらず、新しい木が生えなくなってしまったと考えたのです。

七面鳥による検証実験

テンプル氏は自分の理論を検証したいと考えましたが、もちろんドードーを飼っているわけではありませんでした。そこで、彼は創造力を働かせることにしました。そして目をつけたのが、クリスマスや感謝祭の食卓でおなじみの七面鳥です。

七面鳥はドードーと同じくらいの大きさで、強力な砂嚢を持っています。

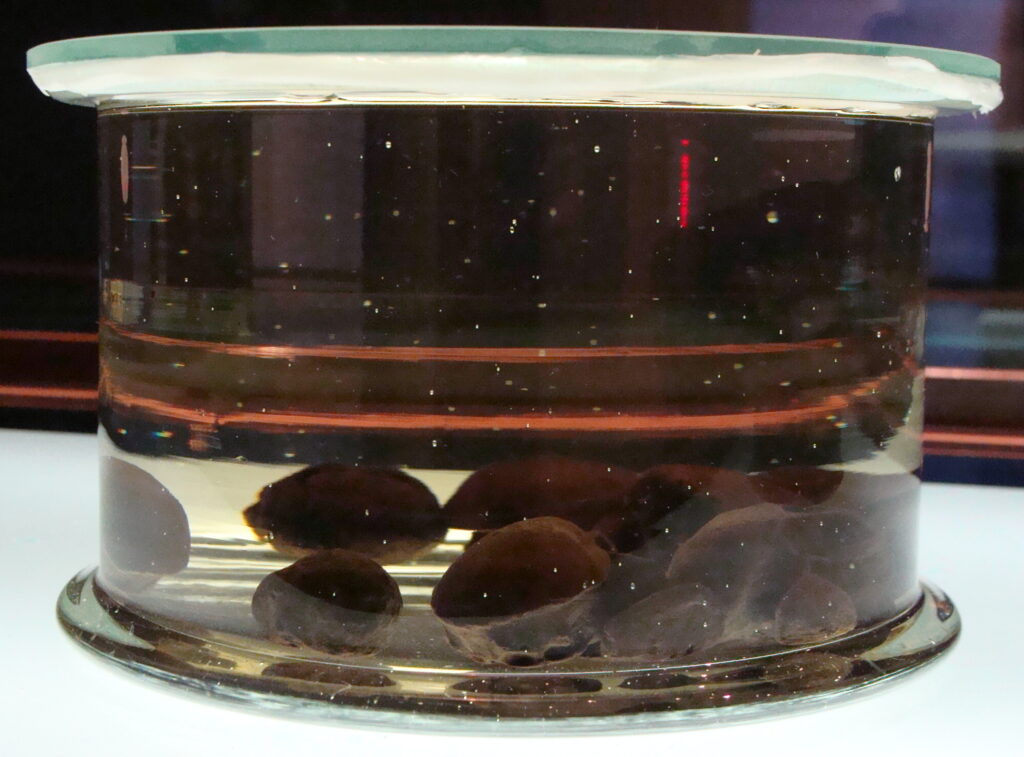

こうして1977年、テンプル氏は特別に輸入した七面鳥にタンバラコックの果実を与える実験を開始しました。しかし、鳥たちは果実を食べようとはしませんでした。そこで彼は、果実ではなく種子だけを無理やり与えてみることにしたのです。

与えた17個のタンバラコックの種子のうち、7個は七面鳥の砂嚢で砕かれましたが、残りの10個は吐き戻されるか、排泄物とともに排出されました。

テンプルはその10個の種子を植えてみると、なんとそのうち3個が発芽したのです。種子は七面鳥の消化管を通過することで、硬い殻がちょうどよく削られ、発芽しやすくなっていたのでした。

成功と批判

このようにして、約300年ぶりに新しい芽を出したタンバラコックは、その後健全な幼木へと成長したのです。テンプル氏は型破りな発想によって、タンバラコックの木を絶滅の危機から救うことに成功しました。そして同時に、遠い昔に人間が引き起こした絶滅が、何世代も後になってなお、他の種の絶滅を引き起こす連鎖反応を生むことをも示したのです。

しかし、テンプル氏のこの樹木はドードーを必要としていたという仮説には、異論も多く出されています。

以前から、他の研究者たちは、実際にはゾウガメ、オオコウモリ、オオハシインコなど、ドードー以外の動物も種子の散布に関わっていた可能性があると指摘していました。ドードーの絶滅が若木の減少の直接的な原因であるとは言えないとする研究も出ています。

中には、種子の散布に関してはドードーよりもゾウガメの方が重要だったのではないか、という見方もあり、ドードーと木の関係が唯一無二だったという考えに疑問が投げかけられています。

また、家畜のブタやカニクイザルの導入、外来植物との競争などが、木の減少に影響を与えた可能性もあるとされています。

新たな研究結果

そもそも、タンバラコックの木の減少は過剰に誇張されていた可能性があります。報告されている樹木の数が少ないのは、若い木の外見が分かりにくく、ほかのよく似た種類と見分けがつきにくいことが原因かもしれません。

2004年、アメリカ植物学会の植物科学紀要は、テンプル氏の研究に欠陥があるとして異議を唱えました。この研究では、この木の衰退の主な原因は外来種の影響であることが明らかになりました。

実際に、外来の雑草が取り除かれたエリアでは、初めて自然に発芽した若木が確認されています。また、観察や実験から、外来種であるカニクイザルが果実を未熟なうちに食べてしまうことで、種子が育たず、自然発芽の確率が大幅に下がっていることもわかっています。

物語の結末

いずれにせよ、植物学者たちはタンバラコックの種子が発芽できるよう、手作業で殻に傷をつける方法を習得したため、完全に七面鳥の助けは必要なくなりました。

こうして、絶滅の危機に瀕した木を救うという、重要な役割を果たした英雄である七面鳥たちは、その後、引退祝いのディナーでメインディッシュとして供されてしまったのです。

より深く知りたい人のために

ドードーのように人間が原因で絶滅してしまった動物は、他にもたくさんいます。彼らがなぜ、どのように絶滅してしまったのか、そして人間が過去から何を学べるのか、より深く知りたい方にはこちらの書籍「人類が滅ぼした動物の図鑑」もおすすめです。ドードーについても書かれているので、記事の内容とあわせて読むとさらに理解が深まります。

美しいイラストと共に解説されているので、読みやすく、過去を知ることで未来を変えるヒントが見つかるかもしれません。

「人類が滅ぼした動物の図鑑」

この記事はYouTubeの動画で見ることができます。

参考:https://www.gi.alaska.edu/alaska-science-forum/turkey-and-tambalacoque-tree

コメント