ハリーポッターの映画に出演したことでも有名なウデムシは、平たい体に細長い脚と腕のように発達した触肢(しょくし)を持つという奇妙な外見をしており、ヒヨケムシ、サソリモドキと共に「世界三大奇蟲」の一つに数えられています。ウデムシはしばしば人間から恐れられることがありますが、この生物は本当に危険なのでしょうか?本記事はウデムシについて詳しく説明しています。

ウデムシの分類と名称

ウデムシは鋏角亜門クモガタ綱に所属する節足動物の分類群の一つです。クモやサソリ、ヒヨケムシと同じくクモガタ綱ですが、ウデムシはそのどれにも属さず、クモガタ類の中で独自のウデムシ目を構成するグループです。

関連記事:ヒヨケムシの噂と誤解の真実:生態、大きさ、生息地など | ジオチャン

ウデムシはさまざまな言語でクモやサソリと名付けられる場合が多くあり、英語では学名の他に「Whip Spider」「Tailless Whip Scorpion」などという通称が一般に知られています。また、中国語においても似た意味の名をつけられ、「鞭蛛」や「無尾鞭蠍」などと呼ばれています。

和名は「腕虫」のほかに「カニムシモドキ」もありますが、カニムシとの類似性は低く、系統的にも近縁ではありません。また、「カニムシモドキ」は本群の1種の標準和名でもあります。

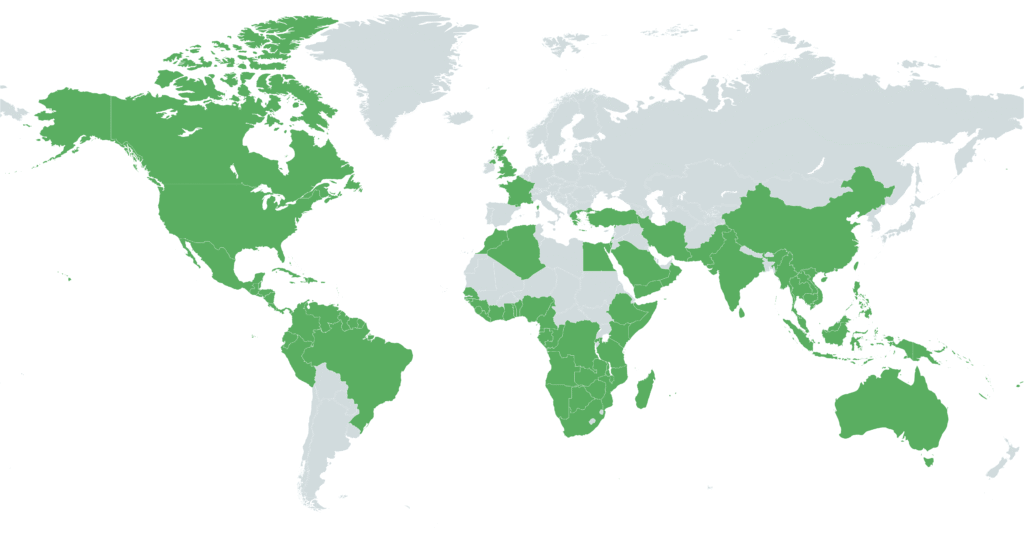

分布と歴史

ウデムシは日本には分布しませんが、世界中の熱帯と亜熱帯地域を中心に分布し、温帯地域に生息する種もいくつかあります。2023年の時点で5科17属約260種が発見され記載されています。彼らの化石記録は約3億年前の石炭紀までさかのぼります。

形態的特徴

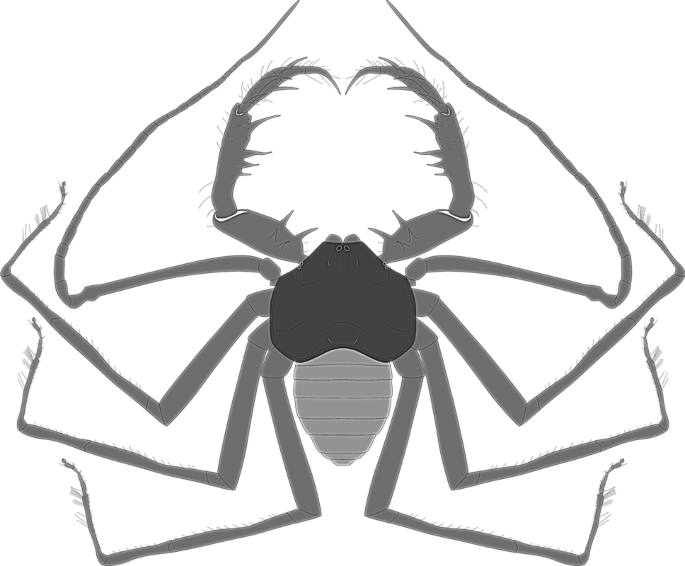

ウデムシの体長は5から10cmです。クモガタ綱に属するウデムシは二つの体節を持っています。これらはそれぞれ前体部と後体部、もしくは頭胸部と腹部と呼ばれます。前体部は他のクモガタ類と同様、鋏角一対、触肢一対と脚四対を持ちます。そして背面は平たくハート型の甲殻に覆われます。

名前の示す通り、触肢は人間の腕のように発達し鎌状になっています。ウデムシの多くの種類の触肢は普段は左右に折り畳まれ、肘に当たる部分は外を向いています。この触肢の内側には棘があり、小動物の捕獲に適した構造となっています。

脚は長く横に張り出し、天敵などに襲われた場合は自切することもできます。第一脚は鞭のように極端に細長く、体の長さの数倍になり、左右に広げると、最長のものは端から端まで60cm以上にも及びます。この脚は歩行ではなく、昆虫の触角に似た感覚器として用いられます。

生態と行動

ウデムシは肉食性で危険な生物と誤解されることもありますが、人間に対して無害で、外見に反して普段は大人しい生物です。彼らは夜行性で、昼間は物陰に隠れ、熱帯の朽ち木の隙間や樹洞などに生息します。また、一部の種類は他の動物の巣穴に住み、片利共生の関係を成しています。種によって異なりますが、鳥類、哺乳類、サソリおよびアリやシロアリなどの社会性昆虫の巣穴に生息することが知られています。

神経系と知能

ウデムシは発達した神経系を持ちます。脳のキノコ体は複雑に折り畳まれ、体重に対する重量比率では節足動物中で最大になるほど発達しています。キノコ体は、昆虫などの節足動物の脳にあるキノコ型の構造物で、記憶中枢として働く重要な部分です。この発達した神経系は、鋭敏な感覚や学習などの複雑な行動を可能とします。

ウデムシの帰巣性については、その仕組みは明らかになっていませんが、いくつかの実験によると、縄張りから10m離れた所へ移動されても3日以内、ほとんどが一晩程度で元の縄張りに戻ることができます。

社会性と行動

ウデムシに関する文献記載と研究はあまり多くありませんが、彼らは複雑な習性を持つことが知られています。同種間の交流は活発で、いくつかの種類は集団生活を送り、個体を識別できる単純な社会性を持つことが確認されています。その他、触覚への学習、縄張り形成、敵を認識する能力、逃走行動、稀に共食いなどの習性を持つ種類が知られています。

移動と感覚

ウデムシは前歩きが可能ですが、蟹のように左右に向けて横歩きすることが得意とされています。普段の動きは緩慢ですが、捕食と逃走の場合は迅速に動きます。ほとんどの種は8つの目がありますが、視力は貧弱で、鞭のような第一脚で周りの環境と獲物の行方を察します。また、この脚は他の個体との交流にも役立ちます。

捕食行動

ウデムシは主に昆虫や他の節足動物などの小動物を捕食し、場合によってはトカゲやハチドリなどの小型脊椎動物も捕食できます。捕食は通常、垂直な側面に登り獲物を見下ろしながら行われ、棘で覆われた触肢を獲物に突き刺して捉えます。そして、獲物を摂取する前にハサミのような鋏角を使って磨り潰します。

一部の種類はカエルなどの地上もしくは葉上などの空中の獲物を捕ることに適しているように見えます。また、コウモリの幼獣を捕食する報告例も知られています。

天敵と防御行動

天敵はトカゲやヘビなどの爬虫類やコウモリなどの小型哺乳類が挙げられます。また、クモやサソリなどに捕食され、寄生性のダニ類に寄生される場合も知られています。

毒がないためウデムシは非常に神経質で、危険を感知するとすばやく現場から逃げ出し、クモガタ類の中で最速のスピードを持ちます。その他の自衛手段として脚の自切があり、自切などの経由で失った脚は次の脱皮で再生します。また、過剰に刺激され続けると、触肢を開いて威嚇姿勢に入ることもあります。それでも相手がやめない場合は、触肢で相手を挟みます。

闘争行動

ウデムシ同士の戦いはより穏やかで、それらはむしろダンスに似ており、厳格な儀礼に従って実行されているようです。まず二匹のウデムシは互いに旋回し、鞭のような第一脚で優しく探り合いを始めます。その後、この動きはますますギクシャクして激しくなり、ついには敵に触れることなく、敵の前で第一脚を急速に振動させます。この時点で通常片方は撤退します。そのため、経験豊富なウデムシがこの行為の後に攻撃に移るのは10%ほどです。

科学者は振動する第一脚が迅速な解決の鍵であることを発見しました。ウデムシは脚に沿って生えている「トリコボスリア」として知られる非常に敏感な毛でこれらの振動を感じることができます。科学者はこのトリコボスリアからの電気信号を記録し、第一脚が発する振動と同じ周波数の振動にトリコボスリアが反応していることを確認しました。

そしてライバルのウデムシの毛を剃ると、脅威を示す反応が約2倍長く続き、物理的な戦いに発展する可能性が3から4倍に高まりました。そのため、科学者は振動によってウデムシが自分の大きさと強さを伝達できるのではないかと考えています。これにより、負けるとわかっている場合は戦いを中止することでエネルギーを節約し、怪我を避けることができるとされます。

繁殖行動

繁殖行動としては、触肢で求愛や婚姻ダンスを行うことが知られています。ウデムシは他のクモガタ類と同様、直接の交尾は行わず、オスは精子を入れた小さな袋を排出し、メスは生殖肢でそれを受け取り、生殖孔に付けて交接を完成させます。

ウデムシは種によって異なりますが、10個から90個の卵を産み、タコのようにメスの腹に貼り付けて保護します。孵化直後の幼生はメスの背中に登り、単独活動できるまではそこで過ごします。幼生は特に触肢が赤くて成体より派手な体色を持ち、成長につれて徐々に地味な色に変化するものが多くいます。また、脱皮直後の体色が鮮やかな種類も多くいます。ただし、最初の脱皮前に母親から脱落したものは生き残れません。

アメリカのコーネル大学で行われた研究によると、母親は第一脚で子とコミュニケーションを取り、子は母親や他の兄弟の両方と交流することが示唆されていました。ただし、この社会的行動の最終的な目的は依然として不明です。

飼育とペットとしての人気

苦手な人なら見ただけで全身に鳥肌をたててしまうほど、奇妙でインパクトのある姿をしたウデムシですが、愛好家からは絶大な人気があります。ウデムシは入手・飼育とも特に困難ではなく、しばしば熱帯産の大型クモ類や昆虫と同様に、ペットとして販売および飼育されています。

中でもタンザニア・バンデット・オオウデムシはよくペットとして流通し、最も広く知られるウデムシの一種となっています。この種は平均5,000円程で販売され、オスとメスのペアで売られていることもあります。

飼育には幅がウデムシの体長の6から7倍以上、そしてある程度背の高さのある飼育ケースが必要となります。高さを必要とするのは、壁面などに登って捕食するための十分な垂直スペースと、温度を21度から24度の間に保てるように熱放散ができる十分なスペースを確保するためです。また、水槽の底に5cmの基材があれば、湿度を75パーセント以上に保つための水分を保持することができます。

エサにはコオロギ、ミルワーム、ゴキブリなどの小さな昆虫が与えられます。多くの種類の寿命は不明ですが、飼育下では10年以上生存する個体もあります。

興味深い話題

アメリカのテレビ番組では、ウデムシを生きたまま食べることができたら500万円(5万ドル)という企画が行われ、実際に挑戦した女性が現れました。多数の観客が見守る中、彼女は一度躊躇したものの、再度チャレンジしてウデムシを口の中に入れ、最終的に賞金の5万ドルを手に入れました。ただ、毒はないものの生で食べるのは寄生虫などの観点から危険なので、絶対に真似しないでください。

このように、見た目は恐ろしいウデムシですが、実際は人間に対して無害で、独特の生態や行動を持つ興味深い生物です。その神経系の発達や社会性など、まだ解明されていない謎も多く、研究者たちの興味を引き続き集めています。

ウデムシの不思議な生態や行動をもっと詳しく知りたい方には、こちらの書籍がおすすめです。

世界の奇虫図鑑: キモカワイイ虫たちに出会える

著者: 田邊 拓哉

出版社: 誠文堂新光社

タランチュラに並ぶ奇妙な造形をした「奇虫」たちを、美しい写真と正確な解説で紹介。ウデムシをはじめ、ヒヨケムシ、サソリモドキ、カギムシなど、普段あまり目にすることのない節足動物が多数登場します。ペットとしての魅力や、独特の生態、行動パターンも詳しく解説されており、愛好家だけでなく、クリエイターやサブカル好きの方にも楽しめる一冊です。

この記事はYouTubeの動画でも見ることができます。

コメント