イルカやシャチといったハクジラ類は世界中の水族館で飼育されています。しかし現在、一般にクジラとしてイメージされるシロナガスクジラやザトウクジラなどのヒゲクジラ類は、世界のどの水族館でも飼育されていません。実は、アメリカや日本をはじめ、いくつかの国でヒゲクジラを水族館で飼育しようとする試みが行われてきましたが、それらはすべて短期間で終わり、長期的な飼育には至りませんでした。ではなぜ人類はヒゲクジラを飼育できなかったのでしょうか。本記事は記録に残る事例をたどりながら、その理由と背景を整理しています。

この記事の要約

- ヒゲクジラの飼育は技術的に不可能: 日本やアメリカで過去に何度か試みられたが、すべて短期間で終了。急速に成長する巨大な体(最大20m超)、長距離回遊(年間2万km)、特殊な摂餌行動など、ヒゲクジラの生物学的特性は人工環境では満たせず、最長でも14か月の飼育が限界だった。

- コククジラ「ジジ」と「JJ」の事例が示した限界: アメリカのシーワールドサンディエゴで飼育されたコククジラは、救護や研究に貢献したものの、成長とともに施設が限界を迎え、いずれも海へ放流された。特にJJ(体長9.4m、体重9トン)は人類が飼育した史上最大級の動物となったが、長期飼育は不可能と判断された。

- 倫理的・科学的必然性の喪失: 現代では動物福祉の観点から、高い知能と社会性を持つヒゲクジラを長期間閉じ込めることは倫理的問題があり、また非侵襲的な研究手法(衛星タグ、サンプル採取など)の発達により、「捕獲して飼育しなければ研究できない」という前提自体が成立しなくなった。

クジラの分類について

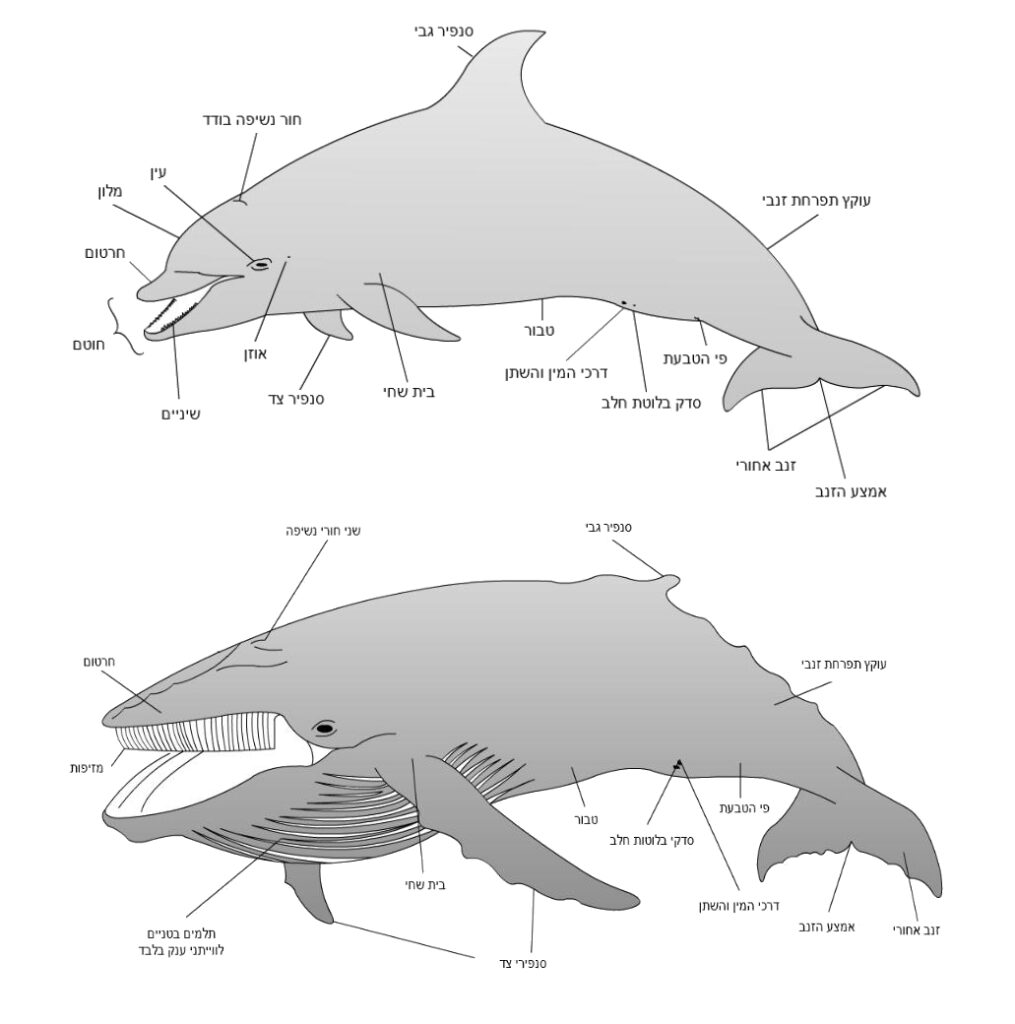

本題に入る前に、クジラの分類について確認しておきます。クジラとは哺乳類に分類されるクジラ目、あるいはクジラ偶蹄目の鯨偶蹄目に属する水生動物の総称です。クジラは大きく分けて、歯を持つハクジラと、ヒゲ板を持つヒゲクジラの二つのグループに分けられます。この二つのグループは体のつくりや生態が大きく異なります。

また、ハクジラのうち、成体の体長がおよそ5メートル前後以下の比較的小型の種は、一般にイルカと呼ばれることが多くあります。イルカとクジラという分け方は、人間が分かりやすくするために作った呼び分けで、生物学的に明確な境界があるわけではありません。

水族館で見られるシャチやイルカはいずれもハクジラの仲間で、これまでに多くの飼育例があります。その中でも、現在飼育されているハクジラの中で最大の種がシャチで、野生下では体長が8から9メートルに達することもある非常に大型のクジラ類です。ただし、飼育下のシャチでは、オスでも体長はおおむね6から7メートル程度にとどまります。巨大なシャチを飼育できるのは、知能が高く比較的ストレスに強いため管理や調教がしやすく、さらに魚やイカなどを丸呑みする習性があるため水族館での給餌も容易だからです。捕獲時に家族群から引き離されることや、飼育環境・健康状態、調教師の安全性などいくつかの問題点があるものの、現実的な飼育は可能となっています。

一方で、ヒゲクジラ類の長期飼育は極めて難しく、過去の試みはすべて短期間で終わっています。

捕獲や輸送の問題

そもそもクジラ、とりわけヒゲクジラは、捕獲や輸送そのものが非常に難しい動物です。ヒゲクジラは世界におよそ十数種が知られており、最小のコセミクジラでも体長は約6メートルに達し、一方でナガスクジラ類のように20メートルを超える種も存在します。このような体格の大きさは、飼育を検討する段階で大きな制約となります。また、飼育対象となり得るものは個体数が比較的多く、生態がよく知られている種に限られます。さらに、たとえ比較的小型の種であっても、成体のヒゲクジラを飼育施設に収容することは、輸送の問題から物理的にほぼ不可能なため、対象となったのは比較的小さく、移送が可能な幼い個体でした。

しかし、こうした飼育の対象となり得るような幼い個体と出会う機会自体も限られています。実際に人の管理下に置かれた子クジラの多くは、計画的に捕獲されたものではなく、そのほとんどが座礁した個体や、母親とはぐれた迷子、あるいは混獲によって偶然確保された個体でした。こうして、さまざまな事情のもとで子クジラが捕獲され、その結果として行われたのが、これから紹介するヒゲクジラ飼育の具体的な試みです。

日本におけるミンククジラの飼育例

日本におけるヒゲクジラ飼育の最も早い試みのひとつとして、現在の伊豆・三津シーパラダイスの前身である中之島水族館で行われた事例が知られています。同館では1938年、1954年、1955年の計3回、ミンククジラが搬入されました。

ミンククジラはヒゲクジラの仲間では最小の部類に入りますが、それでも成長すれば体長は約10メートル、体重は約10トンに達し、大型バス1台分ほどの大きさになります。世界中の海洋に広く生息しており、日本近海でも頻繁に姿を見せる、比較的身近なヒゲクジラの一種です。

搬入の際は、2艘の漁船を用いた「中吊り方式」がとられました。これは定置網で混獲された個体を網に絡めたまま船の間に挟み、吊るようにして運搬したものです。捕獲場所から水族館が近かったため、輸送時間はわずか数十分ほどでした。

1938年に搬入された1頭目のミンククジラは、体長約7メートルで、性別は不明です。飼育環境は内浦湾の入り江を網で仕切っただけの、約1,200平方メートルという広大な天然の飼育場でした。現存する絵葉書には、飼育場とみられる場所で撮影された写真が用いられ、「我が国にて始めて飼育に成功したる鯨」「奇観 鯨の食事振り」といったキャプションが添えられています。これらの記録からは、個体が飼育環境に馴れ、バケツから流し込まれたカタクチイワシを口を開けて飲み込む様子が確認されていたことが分かります。一方で、この個体は水族館での生活を通じて約3か月しか生存できず、摂餌が確認されたのも生存期間の後半になってからでした。

1954年5月に搬入された2頭目は幼体でしたが、こちらは2週間後に死亡しています。

1955年11月26日に搬入された3頭目の個体も、体長は約7メートルあり、尾を1、2回あおるだけで、約1,200平方メートルの飼育場をゆっくりと一周できるほどの大きさでした。この個体は一緒に飼育されていたイルカと争う様子などは見られなかったものの、用意されたカタクチイワシやサバなどの餌を食べることはなく、飼育場内にいたサバの群れにも関心を示しませんでした。そして、収容から38日目の1956年1月2日早朝、海との仕切り網を自ら破って逃亡しました。

これらの記録は古く、ミンククジラの飼育が長期に継続しなかった具体的な原因については記されていませんが、人工的な環境や給餌方法に十分適応できていなかった可能性が考えられます。

江ノ島マリンランドにおけるヒゲクジラ飼育構想

現在の新江ノ島水族館の前身である江ノ島マリンランドは1957年の開館当初から、鯨類の飼育・展示を目的として計画された施設でした。水族館本館とは別に、道路を挟んだ海側に大規模な鯨類飼養池が建設され、営業を開始しています。当時の案内資料やパンフレットには、プールにヒゲクジラが浮かぶ想像図が描かれており、施設の規模も全長約45メートル、幅約25メートル、水深最大6メートルと、イルカ類のみを想定したものとしては非常に大きなものでした。これらの資料からは当初の構想段階で、ミンククジラのような小型のヒゲクジラを飼育することが視野に入れられていたことが分かります。実際、当時の関係者の証言でも、江ノ島マリンランドでは当初、ヒゲクジラの飼育を目指していたことが語られています。しかし、捕獲や輸送、収容、給餌といったあらゆる段階で現実的な問題が立ちはだかり、ヒゲクジラの飼育は実現しませんでした。その結果、江ノ島マリンランドで飼育・展示が成立したのは、ハナゴンドウやハンドウイルカといったハクジラ類に限られました。

コククジラの飼育の試み

こうした日本国内の事例からも分かるように、ヒゲクジラの飼育は構想や試行の段階までは何度か存在していましたが、いずれも長期的に成立することはありませんでした。一方で、国外では例外的に、コククジラにおいて飼育の試みが行われた事例が知られています。

コククジラは成体で体長およそ11から15メートル、体重は十数トンから数十トンに達する、中型のヒゲクジラです。現在は主に北太平洋に分布し、沿岸に非常に近い海域を回遊することで知られています。このように、コククジラは沿岸性が強く、人間の活動と接触しやすい特徴を持つ種です。この性質のため、ヒゲクジラの中では例外的に水族館での飼育が試みられることとなったのです。

これまでに確認されているコククジラの飼育例は3例のみで、いずれもメスの個体であり、すべてアメリカのシーワールドサンディエゴによるものです。

最初の例は、1965年2月にメキシコ・バハカリフォルニア州のスキャモンズラグーンで行われました。このラグーンはコククジラが出産し、子育てを行う場所として知られています。捕獲は、日系アメリカ人の熟練した捕鯨者が子クジラに銛を打ち込む方法で行われました。子クジラをロープで引いている間、母クジラは捕獲船に体当たりしたり、尾で打ちつけたりするなど激しく抵抗し、捕獲作業は実に36時間以上に及びました。このように、母クジラが子を守るため激しく反撃することから、19世紀の捕鯨時代、コククジラはしばしばデビルフィッシュと呼ばれ、捕鯨者たちには恐ろしい存在と受け取られていました。

捕獲から3日後、子クジラはシーワールド・サンディエゴのプールに移されました。この個体は生きたまま飼育された史上初のコククジラとなり、ジジと名付けられました。しかし、捕獲は子クジラの身体に深刻な負担を与えていました。銛による傷は感染を起こしており、さらに輸送中には肺がつぶれる状態に陥っていたのです。そのため、飼育スタッフの作業の大半は展示や研究ではなく、回復を試みる治療に費やされましたが、飼育開始から2か月に満たない期間で、ジジは死亡しました。ジジの飼育期間は短いものでしたが、生きたコククジラを人為的に捕獲し、施設内で管理した最初の事例となりました。この経験を通じて、捕獲方法や輸送時間が個体の生存に大きく影響することが、関係者の間で明確に認識されるようになりました。

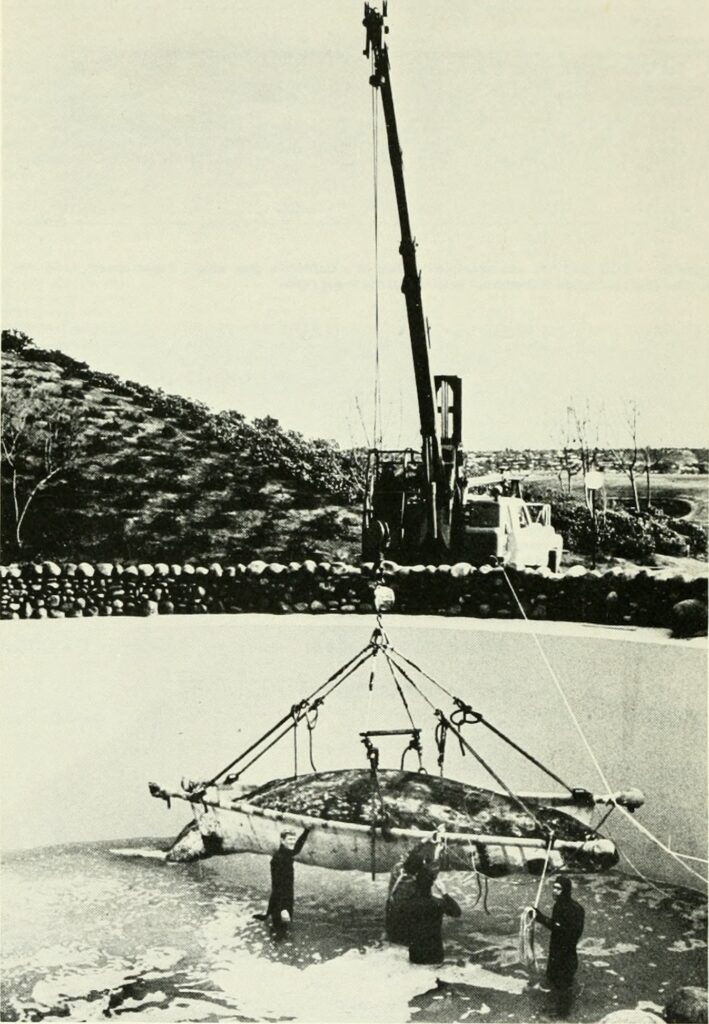

1971年3月、同ラグーンにおいて、二度目となるコククジラのメスの幼体が捕獲されました。この際も前回と同様に、母クジラは子を守るために激しく抵抗しましたが、最終的に浅瀬に乗り上げることを避けるため、その場を離れました。捕獲された子クジラは前回の失敗を踏まえて、銛は使用されず、尾にロープをかける方法で確保されています。しかし、それでも輸送中にロープが腹部に擦れ、深い外傷を負っていました。その後、子クジラはシーワールドサンディエゴへ輸送され、前例にならってジジと名付けられ、飼育が開始されました。飼育開始時、ジジは体長約5.5メートル、体重約2トンで、まだ母乳を必要とする成長段階にありました。最初は水量約210トンのバックヤード用の水槽に収容されましたが、人間を強く警戒し、飼育員が近づくと水を激しくかき回す行動が確認されています。また、捕獲および輸送時に生じた外傷の治療も必要な状態でした。飼育当初、ジジは自発的に餌を摂取せず、約2週間にわたり摂餌を拒否しました。このため、チューブを用いた強制給餌が行われました。当初は生クリーム(高脂肪乳製品)に魚、イカを混ぜた流動食が与えられましたが、検査の結果、消化不良が確認され、体重の増加は見られませんでした。その後、生クリームを除いた配合に変更したことで、体重は徐々に回復していきました。チューブ給餌は1日2から3回行われ、1回あたり約60リットルもの量が与えられました。飼育が進むにつれ、ジジは特定の飼育員の存在を受け入れるようになり、次第に人間に馴れていきました。

ジジの成長速度は非常に速く、5月末には直径およそ20から25メートル、水深最大5から6メートル、水量約950トンの大型展示用水槽へ移され、一般公開が開始されました。夏の終わりごろになると、水槽の底に沈められたイカを自ら摂取するようになり、チューブ給餌は不要となりました。

コククジラは現生のヒゲクジラ類の中でも特に底生生物の採餌に特化した種であり、そのことが沿岸性の強さの一因ともなっています。本種は海底の泥や砂を底生生物ごと口に含み、ヒゲで濾し取って捕食するという独特の採餌方法をとります。ジジが摂餌する際には魚類を吐き出し、イカのみを選択的に食べる行動も観察されています。

当時、生きたコククジラに直接触れ、継続的に観察できる機会はほとんど存在しておらず、ジジの存在は科学者にとって極めて貴重なものでした。飼育期間中、研究者たちはヒゲの成長速度、心拍数、呼吸量、潜水生理、摂餌行動など、従来は死体標本から推測するしかなかった多くの生理的データを、初めて生体で測定することに成功しています。また、トレーナーと共に泳ぎ、触れ合うジジの姿は多くの人々に強い印象を与え、長らくデビルフィッシュと恐れられてきたコククジラのイメージを大きく変えることになりました。

飼育を開始してから約1年でジジは急速に成長し、体重は約7トンに達していました。ジジが飼育されていた水槽は、水量約950トンと当時としては非常に大型の施設でしたが、急速に成長するコククジラを長期的に収容するには、明らかに不十分な規模でした。

コククジラは現生の哺乳類の中でも特に長い回遊距離を移動することで知られています。夏にはアラスカ周辺のベーリング海やチュクチ海で摂餌を行い、冬になるとバハカリフォルニアの繁殖ラグーンへ向かって南下します。その移動距離は片道でおよそ8,000から10,000キロメートルに達し、往復では約16,000から20,000キロメートルにも及びます。この長距離回遊をコククジラはほぼ毎年繰り返しています。

このようなことから、コククジラに必要な遊泳距離や運動量を水槽内で確保することは困難であり、施設での長期飼育は不可能であると判断されました。この物理的制約こそが、飼育の継続を断念せざるを得なかった最大の理由です。こうして1972年3月、ジジは発信機を装着されたうえで沖合へ搬送され、海へ放流されたのです。

ジジの飼育と放流は、単なる展示や研究にとどまらず、その後の社会的変化にも影響を与えました。彼女の存在をきっかけに、バハカリフォルニアではホエールウォッチングが始まり、繁殖ラグーンの保護政策が進められました。また、ジジを研究した科学者たちは、1972年に制定されたアメリカの海洋哺乳類保護法においても重要な役割を果たしています。このようにジジは、飼育されたコククジラであると同時に、人間とコククジラの関係性を大きく転換させた象徴的な存在でもあったのです。

ジジの放流から約25年が経過した1997年1月11日、コククジラのごく若い子供が、ロサンゼルスのマリナデルレイ付近で発見されました。この個体は著しく衰弱しており、全身にはクジラジラミが大量に寄生し、体表には多数の切り傷や潰瘍が確認されていました。この時の体重は758キログラム、体長は4.2メートルで、生後わずか数日と判断されています。母クジラの所在も確認できなかったことから、救護を目的としてシーワールドサンディエゴへ搬送されることになりました。シーワールドに到着後、獣医師および動物ケア専門スタッフは直ちに緊急処置を開始しました。当初、この子クジラの生存見込みは極めて低いと考えられていましたが、24時間体制による集中的な治療、強制給餌、継続的な観察が行われた結果、数日に及ぶ危機的な期間を乗り越え、状態は大きく改善したのです。

健康状態が安定し、回復が進むにつれて、この子クジラはJJと名付けられました。その後も24時間体制のケアと観察が続けられ、JJは順調に成長していきました。夏の終わりごろまでには人工ミルク状の餌から離乳し、1日約180キログラムに及ぶ餌の大部分を、水槽の底から自発的に摂取するようになりました。また、体重は1日あたり約23キログラム、ほぼ1時間に約1キログラムという非常に速いペースで増加しました。

結果として、JJは約14か月にわたり人間の管理下で生活することになり、これはヒゲクジラの飼育史において、最も長期間にわたって生命維持が成功した事例となっています。しかし、その成長速度は極めて速く、1998年春には体長約9.4メートル、体重約9,000キログラムにまで達しました。これは、人類が飼育した動物としては史上最大級の個体です。この急激な成長により、飼育施設は限界を迎えました。水槽の規模や運動量の不足、そして回遊性動物としての生理的要求を、人工環境下でこれ以上満たすことは不可能であると判断され、1998年、アメリカ沿岸警備隊の協力のもと、JJは海へ放流されたのです。

放流は大規模なプロジェクトとして実施され、JJは追跡用のタグを装着された状態で外洋へ戻されました。その後の追跡調査により、一定期間は生存していたことが確認されています。

JJの事例はヒゲクジラは飼育できるのかという問いに対して、ひとつの明確な答えを示しました。すなわち、短期的な救護や一時的な飼育は可能である一方、成長を続けるヒゲクジラを長期的に飼育することは、現実的に不可能であるという結論です。そしてその限界は、ヒゲクジラという動物が持つ生物学的特性そのものに起因するものでした。

なぜ今後もヒゲクジラ飼育は事実上不可能なのか

ここまで見てきたように、ヒゲクジラの飼育は過去に何度か試みられてきました。しかし、そのいずれもが短期間で終わっており、数十年にも及ぶ寿命をもつヒゲクジラの生活史全体を見通した長期的な飼育が成立した例は存在しません。急速に成長する巨大な体、長距離を回遊する生活様式、特殊で大量の摂餌行動は、いかに大規模な施設を用意しても人工環境の中で満たすことができません。たとえコククジラのように沿岸性が強い種であっても、成長とともに施設は必ず限界を迎え、結果として放流や飼育断念という選択を取らざるを得なくなります。そして捕獲や拘束そのものが致命的なストレスと損傷を引き起こすため、ヒゲクジラの飼育は極めて困難であると結論づけられています。

さらに重要なのが現代における動物福祉と倫理の観点です。ヒゲクジラは高い知能と複雑な社会性を持つ動物であり、長期にわたって人工環境に閉じ込めること自体が、強い倫理的問題を伴います。現在では、科学的・教育的な利益が個体の福祉を明確に上回らない限り、生体捕獲や飼育は正当化されにくくなっています。加えて、国際的な野生動物保護条約や各国の法制度も、ヒゲクジラの捕獲や移送を厳しく制限する方向へと進んでいます。そして決定的なのは、研究手法そのものが変化したことです。現在では、ヒゲクジラを飼育下に置かなくても、呼気や皮膚サンプル、排泄物、衛星タグなどを用いた非侵襲的な方法によって、生理状態や行動、生態に関する多くの情報が得られるようになっています。その結果、「捕獲して飼育しなければ研究できない」という前提自体が、もはや成立しなくなりました。こうした理由から、ヒゲクジラの飼育は技術的に難しいだけでなく、科学的にも倫理的にも必然性を失っています。

参考:Why are there no whales in aquariums? – The Environmental Literacy Council

“Chapter 10 – Swimming with Gigi” in “Across Species and Cultures” on Manifold

(PDF) Can baleen whales be safely live-captured for studies of their physiology?

コメント