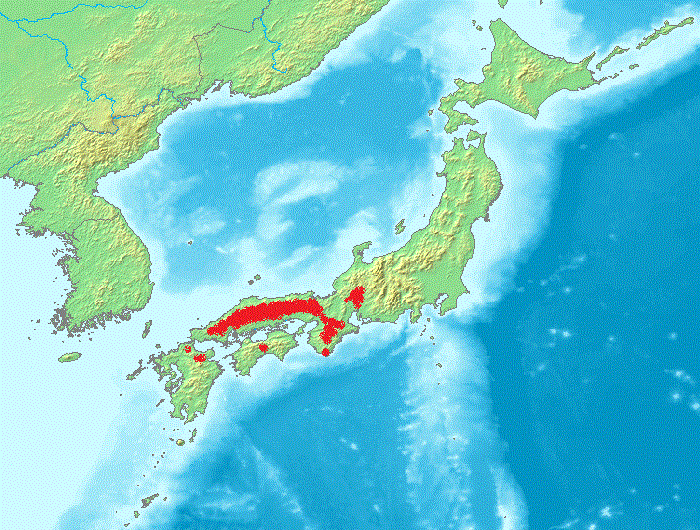

現在、日本におけるオオサンショウウオの自然分布は、驚くほどはっきりと西日本に偏っています。地図を見ても、その生息域は日本列島の西側に集中しており、関東地方や東北地方といった東日本には、本来まったく生息していません。ではなぜ東日本にオオサンショウウオがいないのでしょうか。本記事はその理由について詳しく解説しています。

この記事の要約

- 地理的分断による分布の偏り: オオサンショウウオは約2,000万年前の日本列島形成時に西日本に取り残され、東日本は火山活動が激しく生息環境が不安定だったため絶滅した可能性が高い。その後、日本アルプスが形成され、完全水生のオオサンショウウオは水系を離れて山岳地帯を越えられないため、西日本から東日本へ分布を拡大できなかった。

- 東日本にも生息適地は存在: 2024年の国際共同研究により、東日本には約42,500平方キロメートルもの潜在的生息適地が存在することが判明。水温が低く酸素豊富な山地渓流、標高400〜600メートル、平均気温20〜24度という条件は東日本にも広く存在するが、地理的障壁により到達できていない。

- 気候変動による新たな脅威: 2090年までに西日本の生息域の約64.5%で生息適性が失われると予測される一方、温暖化により東日本が新たな適地になる可能性がある。しかし山岳地帯という障壁に加え、外来種との交雑問題も深刻化しており、生息地維持・河川分断解消・遺伝子検査徹底などの包括的保全策が必要とされている。

オオサンショウウオの生息適地

オオサンショウウオは日本固有の巨大な両生類で、成長すると体長が1メートルを超えることもあります。この種の自然分布は日本列島の西側に集中しており、具体的には本州の岐阜県を東端の境界線として、それより西の地域、および四国や九州の一部にのみ生息しています。

ベルギーのリエージュ大学を中心とする研究チームに、北海道大学の研究者が加わって実施した2024年の国際共同研究により、このオオサンショウウオが生息しやすい環境がこれまでより詳しく明らかになりました。

オオサンショウウオが暮らしやすい環境は、まず水温が低くて酸素を多く含む山地の渓流です。彼らは肺よりも皮膚呼吸に強く依存しているため、水が冷たいほど溶存酸素が豊富になり、その大きな体を維持するために必要な酸素を十分に取り込むことができます。標高はおよそ400から600メートルほどが最も適しており、夏でも水温が上がりすぎず、水が澄んでいることが重要になります。

また、年間を通して極端に乾燥しない地域が望ましく、とくに冬の降水量が100から300ミリ程度あると、渓流の水量が安定し、産卵場所や幼生の生活環境が保たれます。一方で、夏の降水量が多すぎる地域では、激しい増水が起こりやすく、卵や幼生が流されてしまう危険が高まります。最も雨の多い季節に500ミリを超える豪雨が続く場所では、生息に適した環境が急激に減ってしまうことが分かっています。

気温については、平均気温が20から24度の地域で出現確率が最も高く、それより寒い地域でも暑い地域でも生息には不利になります。とくに高温は水温を上昇させ、溶存酸素を減らしてしまうため、オオサンショウウオにとって大きな負担になります。

地形もまた重要な要素です。オオサンショウウオが好むのは、緩やかすぎず急すぎない、適度な傾斜を持つ山地の渓流です。このような環境では流れが速すぎず遅すぎず、岩陰や淵が形成されやすく、隠れ家や餌場として理想的な環境が整います。

そこでひとつ疑問が浮かびます。そのような好条件の環境は東日本にも広く存在するように思われるのに、なぜ現実にはオオサンショウウオが生息していないのでしょうか。実際に今回の研究によって、現在はオオサンショウウオが分布していない東日本の広範囲に、彼らにとって極めて条件の良い潜在的な生息適地が存在することが科学的に証明されました。現在の分布域外にある約42,500平方キロメートルもの地域が高い生息適地と評価されています。

つまり、オオサンショウウオの分布は単純な環境条件だけでは説明できないのです。そのため、この分布の偏りを理解するには、現在の環境だけでなく、日本列島が形成される過程で起きた過去の地形変化や、彼らが辿ってきた進化の歴史を紐解く必要があります。

オオサンショウウオの進化の歴史

オオサンショウウオは生きた化石と呼ばれることがあるように、長い進化の歴史の中で形態的変化が比較的少ない両生類です。オオサンショウウオが属するオオサンショウウオ属を含むオオサンショウウオ科は、現生両生類の中でもきわめて古い系統に位置づけられています。この系統は中生代後期、ジュラ紀後期から白亜紀初期(約1億5千万から1億年前)までに出現したと考えられています。

現在、オオサンショウウオ属は日本と中国にしか生息していませんが、かつては今よりもずっと広い範囲で見られました。特に新生代の古第三紀(約6,600万年前から2,300万年前)にかけては、北半球のさまざまな地域の淡水域に、オオサンショウウオ属の仲間が広く分布していたことが分かっています。

例えば、北アメリカでは中新世の時代にマシューズ・オオサンショウウオが生息していました。この種はこれまでに知られているサンショウウオ類の中で最も大きいとされ、推定される最大全長は約2.3メートルにも達します。

また、ヨーロッパオオサンショウウオは主に中央ヨーロッパに分布していた種で、化石記録からは後期漸新世から鮮新世にかけて生息していたことが分かっています。分布域はドイツを中心に、チェコ、オーストリア、ハンガリーへと広がり、報告によっては西シベリアやカザフスタン東部にまで達していた可能性も指摘されています。

このように、かつてオオサンショウウオ属の分布域は、北アメリカやヨーロッパ、そして東アジアを含むユーラシア大陸の東端にまで及んでいたのです。

この頃、日本列島はまだアジア大陸の東縁に連なる陸地の一部であり、現在のように海によって隔てられてはいませんでした。大陸と連続したこの広い陸域には、冷涼で安定した水温を保つ河川網が発達し、オオサンショウウオ属の祖先はこうした河川系に沿って分布を広げていたと考えられています。彼らは現生のオオサンショウウオと同様に川底に身を潜め、魚類や甲殻類、水生昆虫などを捕食する待ち伏せ型の捕食者としての生活様式を維持していたと推測されています。

日本列島の形成とオオサンショウウオ

事態が大きく動き始めたのは約2,000万年前のことです。地殻変動によりアジア大陸東縁の陸地が分裂し、日本海の形成が始まりました。この過程で、日本列島を構成する陸塊は現在の石川県付近を軸として、西日本側は時計回りに、東日本側は反時計回りに回転しながら大陸から分離していきました。その結果、日本列島は大陸と地理的に隔離された島弧として成立しました。

日本列島の分離の過程で、本州の中央部には大きなくぼみが形成され、そこには海が入り込むようになりました。この海域はのちにフォッサマグナと呼ばれる地域に相当します。フォッサマグナは本州の東西を分ける地質構造の帯で、当時は深い海となっており、陸地として連続していませんでした。

この地理的分断により、大陸側に分布していたオオサンショウウオ属の集団と、日本列島側に取り残された集団との間で遺伝的交流が遮断されました。以後、日本列島に残った個体群は独立した進化の道をたどり、日本固有のオオサンショウウオとして分化していったと考えられています。

西日本では、オオサンショウウオ属が生息していたことを示す化石が確認されています。たとえば、大分県安心院町では約430万から280万年前(鮮新世)という、アジア最古級にあたる非常に古い化石が見つかっています。また、愛媛県大洲市で発見された化石は放射性炭素年代測定により約4,100から3,500年前のものと判明しており、西日本では長い時代にわたってオオサンショウウオが生息していたことがわかります。

一方で、東日本からは現在のところオオサンショウウオ属の化石は確認されていません。ただし、日本全体でも化石の発見例自体が非常に少ないのが実情です。これは、骨格の差が小さく種の判別が難しいこと、水辺という遺骸が残りにくい環境に生息していたことなど、化石化しづらい要因が多いためです。したがって、東日本で化石が見つかっていないという事実だけでは、過去にまったく生息していなかったと結論づけることはできません。オオサンショウウオ属の化石が北半球の広い範囲で確認されていることからも、東日本に生息していた可能性自体は十分に考えられます。

しかし、大陸から分離した当時の北東日本は火山活動が非常に活発で、地形的にも孤立した地域が多く、生物が定着しにくい環境だったと考えられています。大地が沈降したことで広い範囲が海面下に沈み、海底では激しい噴火が続き、大量の火山灰や溶岩が海水と反応してグリーンタフと呼ばれる岩石として厚く堆積しました。

その後、約1,300万年前になると沈んでいた大地が再び隆起し始めますが、当時の北東日本は現在のようなひとつの大きな本州ではなく、細長い火山島が連なる不安定な島弧の状態でした。隆起と沈降が繰り返される中で地形は常に変化し、安定した淡水域や大きな河川が発達する環境が整わなかったと考えられます。こうした火山活動の激しさや島々の分断された地形、そして大規模な河川が形成されにくい状況を踏まえると、もしオオサンショウウオが東側にも分布していたとしても、生息環境が長く維持されず、比較的早い段階で絶滅してしまったという可能性が考えられます。

一方で、西日本側は比較的地質が安定しており、広い河川や淡水環境が発達しやすい状況にありました。そのため、生息環境が長く維持され、オオサンショウウオが定着しやすかったと考えられます。

その後、数百万年前になるとプレートの衝突が強まり、フォッサマグナにたまっていた堆積物が圧縮されて押し上げられました。この隆起によって、現在の日本アルプスが形成されるとともに、それまで海によって分断されていた本州中央部が陸化し、東日本と西日本は再び陸続きとなって、現在のような一体化した日本列島の骨格が形づくられました。

東日本に分布を拡大できなかった理由

しかし、陸続きになった後も、西日本に生息していたオオサンショウウオが東日本へ分布を広げることはありませんでした。その理由は、隆起によって形成された日本アルプスという巨大な障壁の存在にあります。

日本アルプスは北アルプス・中央アルプス・南アルプスからなる山脈群で、標高は3,000メートル級に達し、山脈の幅も場所によっては50から100km以上に及びます。本州中央部を南北に走るこの巨大な山地帯は、淡水環境に依存するオオサンショウウオにとって、地形的にも気候的にも越えることが難しく、東西の移動を妨げる自然の壁として機能したのです。

日本アルプスのように標高差が大きく急峻な地形が続く地域では、河川は深い谷を刻んで南北方向へ流れるため、東西を結ぶ水系がほとんど存在しません。完全水生のオオサンショウウオは水系に沿ってしか移動できず、河川を離れて山地を越えることは不可能で、湿った森林を横断することすら容易ではありません。その結果、西日本の個体群が日本アルプスを越えて東日本へ広がることはできませんでした。こうして、オオサンショウウオは西日本に閉じ込められる形で進化と分布を続け、現在の限られた地域にひっそりと生き残り続けているのです。

気候変動という新しい壁

このように、日本アルプスはオオサンショウウオにとって越えられない壁でしたが、今はそれに加えて、気候変動という新たな壁が立ちはだかっています。今回の研究では種分布モデルを用いて、将来の気候シナリオのもとでオオサンショウウオの生息適地がどのように変化するかが予測されました。その結果、現在オオサンショウウオが生息している西日本の適地が、今後大幅に減少する可能性が示されました。

研究では2050年、2070年、2090年という3つの時期について、楽観的シナリオと悲観的シナリオの両方で予測が行われています。いずれのシナリオにおいても、西日本の生息適地は減少し、特に悲観的シナリオでは、2090年までに現在の生息域の約64.5%で生息適性が失われると予測されています。

気候変動により、夏季の気温上昇や降水パターンの変化が進むと、西日本の河川はオオサンショウウオにとって高温すぎる環境になる可能性があります。水温が上がると溶存酸素量が減少し、オオサンショウウオの生存を直接的におびやかします。また、豪雨の頻度が増えると洪水が起きやすくなり、繁殖期の卵や幼生が流されることで個体群の維持が難しくなると考えられます。

一方で、研究によれば温暖化が進むことで東日本、特に本州北部の気候条件がオオサンショウウオにとってより適した環境に近づく可能性が示されています。西日本の適地が減少する一方で、東日本が新たな適地となる可能性があるという点は、気候変動による分布変化の重要な指摘です。しかし、東日本へ移動するには、先に述べたように山岳地帯が立ちはだかっており、これが分布拡大の大きな障壁となります。

さらに現代では、人間による外来種の持ち込みが新たな問題を生んでいます。食用などの目的で持ち込まれたチュウゴクオオサンショウウオが日本固有種と交雑し、遺伝的攪乱を引き起こしています。このように、過去の地質変動によって形成された分布の境界と、現代の気候変動・外来種問題が重なることで、オオサンショウウオの生息が危ぶまれているのです。

そのため、研究チームは迅速かつ適切な保全が必要だと指摘しています。まず最優先されるのは、西日本に残る生息地の維持です。また、ダムなどによる河川の分断を解消し、個体群間の移動や遺伝子交流を確保する必要性が強調されています。さらに、外来種や交雑個体の放流を防ぎ、遺伝的多様性を保護するために遺伝子検査の徹底が重要であるとされ、これらを組み合わせた包括的な保全策が求められています。

参考:

コメント