鳥の仲間にはペンギンやダチョウ、エミューなど、飛べない種類が数多く存在します。ところが同じ飛ぶ生き物であるコウモリには、完全に飛べない種がひとつも知られていません。世界中の約1400種すべてが、程度の差はあれど飛行能力を保っているのです。

それではどうして鳥は飛ぶことを手放すことができたのに、コウモリはそうならなかったのでしょうか。なぜダチョウのように草原を走るコウモリや、ペンギンのように海を泳ぐコウモリは存在しないのでしょう。

本記事は鳥とコウモリを比較しながら、「なぜ飛べないコウモリが存在しないのか」という素朴でありながら深い疑問に迫っています。

この記事の要約

- 鳥には飛べない種が多数存在するが、コウモリには一種も飛べない種が存在しない

- コウモリは翼と脚が連動して進化するため、翼を小さくすると脚も小さくなり、地上生活に適応できない構造的制約がある

- 鳥は翼と脚が独立して進化できるため、ダチョウやペンギンのように多様な環境に適応できた

飛べない鳥が生まれる理由

鳥の中には、ペンギンやダチョウ、エミューのように、まったく飛べない種類が少なくありません。これらの鳥はもともと飛ぶことのできる祖先を持っていましたが、特定の環境や生活様式に適応する過程で飛ぶ能力を徐々に失ったのです。

飛べない鳥が生まれる背景には、まず天敵が少ない環境が関係しています。多くの飛べない鳥は、孤立した島や天敵がほとんどいない地域に定着し、地上生活に適応しました。飛ぶ必要がなければ、進化的な圧力も減少し、飛行を助ける羽や骨格の特徴が徐々に変化していきます。

特に、骨や筋肉など大きな体の構造は成長に多くのエネルギーを使うため、飛ばなくても生きられる環境ではまずこれらの構造が変化します。その一方で、羽毛のように比較的コストの低い特徴は変化が遅れ、飛ばない鳥でも昔ながらの飛行に適した羽の形状が長く残ることがあります。

また、鳥の生活様式の変化も飛行喪失に影響します。ペンギンのように泳ぐことに特化した鳥は、翼の構造や羽毛の形が水中での飛ぶような動きに適応するように変化し、飛ぶ能力は失われます。このように、飛ぶ能力を失う進化は単に飛ぶのをやめたわけではなく、環境や生活様式に応じて体の機能が再設計される結果なのです。

コウモリの翼と脚の連動性

一方、コウモリに飛べない種が存在しない理由は、その独特な体の構造と進化の仕組みに深く関係しています。鳥の場合、翼と脚はそれぞれ独立して進化することができます。そのため、ダチョウのように翼を失って地上生活に特化したり、ペンギンのように翼を泳ぐためのヒレに変えたりすることが可能でした。鳥は長い進化の過程で、翼の形が変わっても、脚はそれとは無関係に別の方向へ進化できたのです。

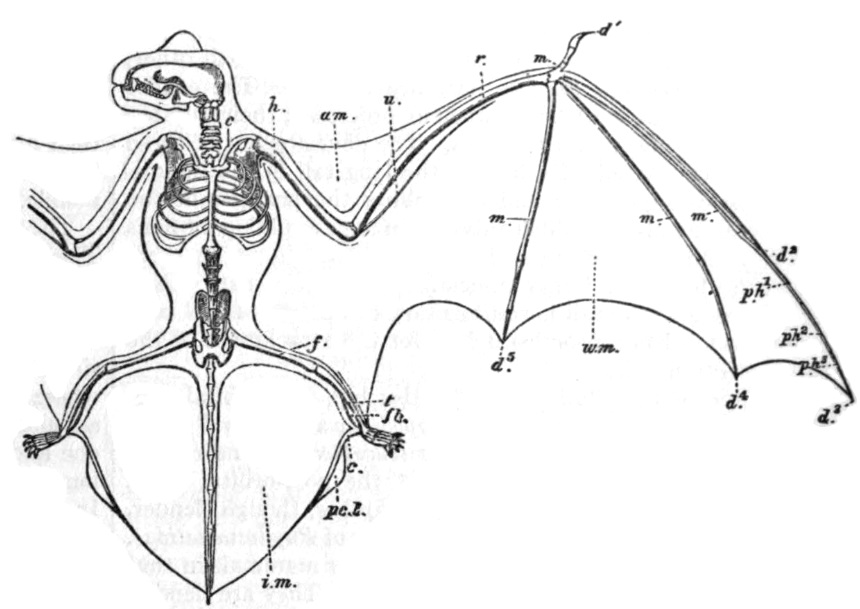

しかし、コウモリでは前肢である翼と脚の形態が強く連動して進化することが、コーネル大学の研究チームによって明らかになりました。この研究は2024年11月1日に科学誌『Nature Ecology and Evolution』に発表されたもので、世界中から集めた111種のコウモリと149種の鳥の翼と脚の骨を測定・比較した大規模な調査です。具体的には、コウモリの翼の形が変化すると、脚の形も同じ方向に変化してしまうという制約があることが分かりました。

この連動性が意味するのは、コウモリが飛行をやめて地上生活に適応しようとする場合、ただ翼を小さくするだけでは済まないということです。翼を縮小させると、自動的に脚も同じように変化してしまうため、地上を歩いたり走ったりするのに適した、長くて丈夫な脚を獲得することが極めて難しくなります。

つまり、コウモリが飛べない生活様式へ転換するには、翼と脚の両方を同時に、しかも翼は小さく、脚は大きくという、互いに反対方向へ変化させる必要があるのですが、これは体の構造上の制約により非常に困難なのです。

研究チームはこの翼と脚の連動した進化が、コウモリが新しい生態的地位に適応する能力を制限していると結論づけています。鳥は体の柔軟性により、様々な環境に適応できましたが、コウモリはこの構造的な制約のために、基本的に飛ぶという生活様式から離れることができず、空を飛ぶことに特化した多様な種へと進化していったのです。

コウモリの飛行依存の生態

コウモリが飛行に強く依存した生態を持つことは、さまざまな研究や解説で裏付けられています。たとえば、東京大学の研究グループは、バイオロギングという手法を用いて、コウモリの夜間の移動行動を詳細に解析しました。動物に小型のセンサーを装着して行動を追跡するこの研究によって、コウモリが夜間に長距離を移動し、生息地間を自由に行き来していることが明らかになっています。こうした結果は、コウモリが飛行を通じて広範囲を利用していることを示しています。

さらに、空中で昆虫を捕食するコウモリが、捕食者リスクに応じて行動空間を調整することを示す研究もあります。ある論文では、月の明るさに応じてコウモリが開けた場所を避ける傾向があることが観察されており、飛行能力が天敵から身を守る戦略にも深く関わっていることが示されています。このことは、コウモリが飛行を使って安全な空間と餌場を巧みに使い分けていることを裏付けています。

このように、鳥は飛ばなくても生きていける環境が存在したのに対し、コウモリはその生活史の大部分を飛行に依存しているのです。

例外的なコウモリたち

ただし、中には飛行があまり得意ではなく、滑空に近い動きが中心になる個体や種、あるいは地上での移動能力が比較的発達した種も存在します。たとえば、ニューギニアに分布する一部の大型フルーツコウモリでは、体の大きさと翼の構造の関係から、飛行性能が相対的に低い個体が観察されることがあります。とはいえ、これらのコウモリも飛行を完全に放棄したわけではなく、短距離であっても自力で離陸し、空中を移動する能力は維持しています。

さらに、ニュージーランドに生息するショートテールコウモリは、地上で歩いたり走ったりする能力を持つことで知られています。

ほとんどのコウモリは飛行に特化した体の構造のため、地上で歩くのが苦手です。前肢は翼に進化して地面を支えられず、後肢も飛行を助ける構造をしているため、安定して歩くことができません。その代わり、天井や枝に逆さにぶら下がって休む生活が便利になり、ぶら下がった状態から羽ばたいて飛び立つことで、効率よく空中に移動できるのです。

しかし、ショートテールコウモリはニュージーランドに長期間、地上哺乳類がほとんど存在せず捕食者も少ない環境で進化したため、地上での採餌に適応して四肢や筋肉が発達し、歩いたり走ったりできるようになりました。それでも飛行能力は保持しており、必要なときには空中を移動することもできます。

おわりに

鳥には飛べない種が数多く存在するのに、なぜコウモリには一種も存在しないのか。この素朴な疑問の背景には、体の構造と進化の道筋という、生き物の根本的な仕組みが隠されていました。飛ぶのが苦手な種や歩行能力が発達した種はいても、飛べないコウモリは進化的に生まれにくいことが理解できます。

同じ空を飛ぶ動物でありながら、鳥とコウモリの進化はまったく異なる道を歩んできました。この違いを知ることで、生命の多様性がいかに複雑で興味深いものであるかを改めて実感できるのではないでしょうか。自然界にはまだまだ解明されていない謎が数多く残されており、これからも生き物たちの驚くべき進化の解明に注目していきたいものです。

参考:When birds lose the ability to fly, their bodies change faster than their feathers – Field Museum

Bat evolution differs vastly from birds’ | Cornell University College of Veterinary Medicine

コメント