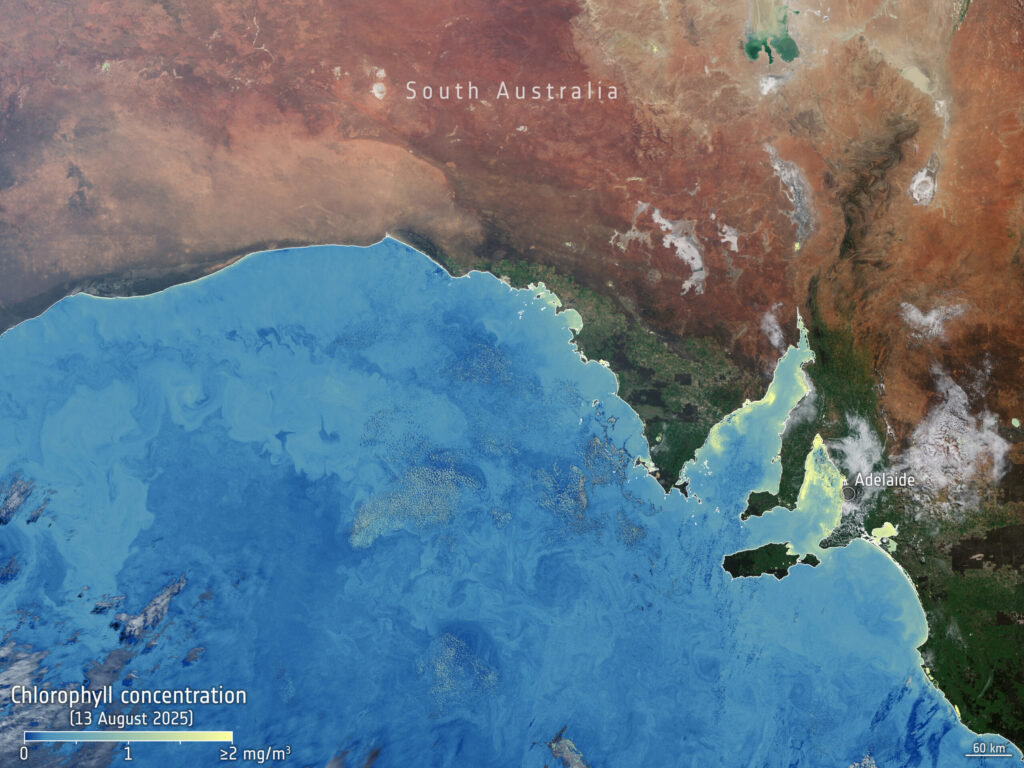

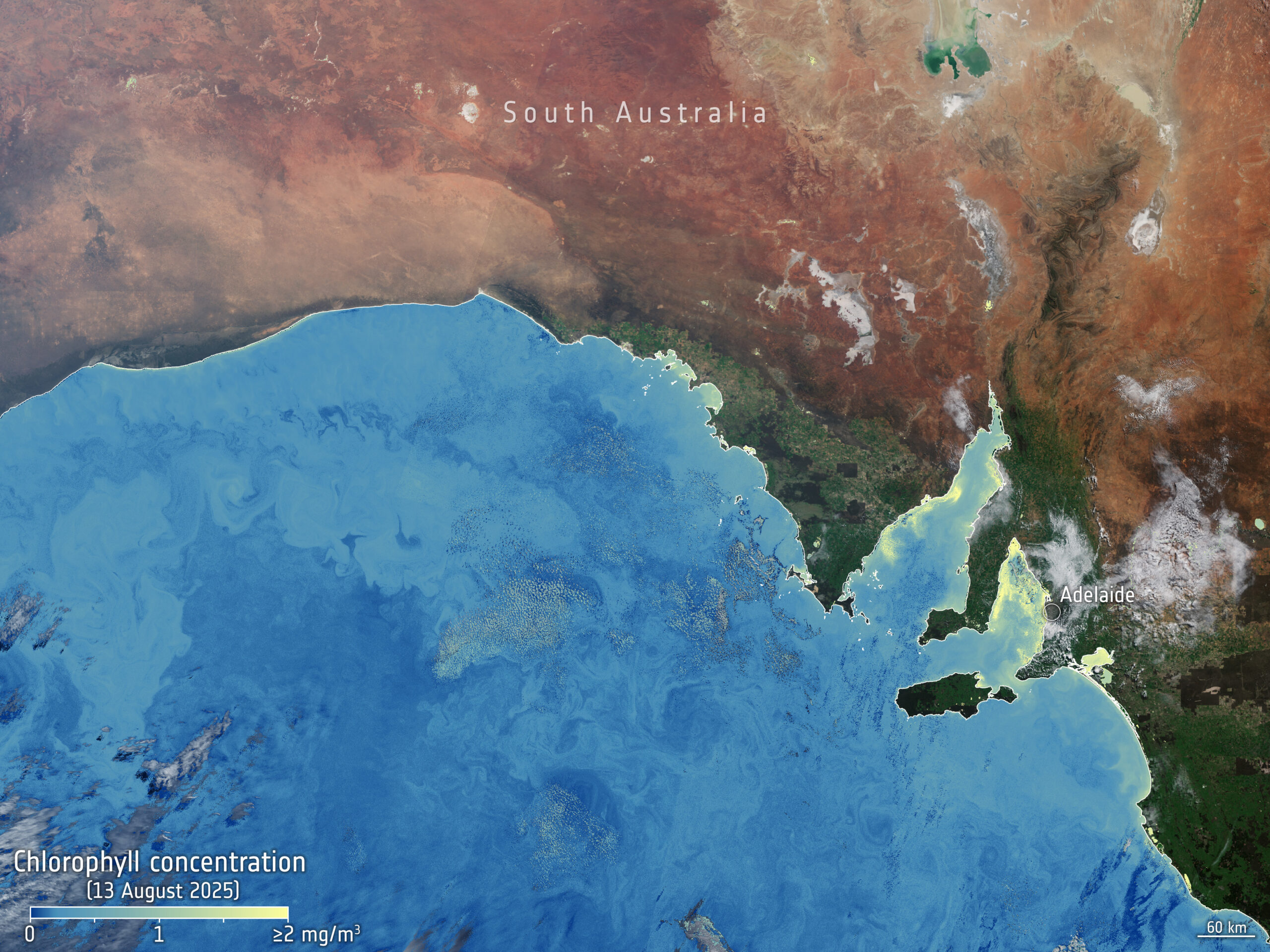

南オーストラリア州では過去8か月間にわたり、未確認の藻類による大規模かつ致命的な異常増殖が発生し、2万平方キロメートル以上の海域が深刻な被害を受けました。これは四国をまるごと覆い尽くすくらいの広さです。

この現象により、550種以上・推定100万匹の海洋生物が死亡し、人間の健康にも広範な影響が及んでいます。数か月にわたる集中的な調査の末、研究者たちはついにこの生態系の崩壊を引き起こした藻類の正体を突き止めました。しかし、その正体が明らかになると同時に、それが新たな国際的脅威になりかねないことも分かったのです。

それでは今、海でいったい何が起きているのでしょうか。そして、この先どんな危機が人間を待ち受けているというのでしょうか。本記事はこの異常事態の全貌について、詳しく解説していきます。

異常事態の始まり

すべては2025年3月、南オーストラリアのウェイトピンガ・ビーチに現れた謎の泡から始まりました。地元のサーファーによると、ビーチは濃くて重い黄色の泡で覆われていたといいます。そして、潮の満ち引きのラインには、かなりの量の緑色のぬるぬるした汚れのような物質がへばりついていました。また、泡の一部はシャボン玉のように虹色に光っていました。

この海に入った後、サーファーたちは視界のぼやけ、目の痒み、咳、および呼吸困難といった症状を訴えています。あるサーファーは完全に声がかすれたと語っており、その感覚はまるで流し台を掃除しているときに強力な洗剤を吸い込んだような刺激で、喉の奥を直撃するような痛みを感じたと証言しています。のちに100人以上のサーファーが同様の体調不良を訴えていたことが判明し、事態は広範な健康被害へと発展しました。

さらに、魚やタコなどの海洋生物が大量に死ぬという異常現象も確認されています。ビーチに打ち上げられて死んだ海洋生物には、タツノオトシゴの近縁種であるリーフィーシードラゴンなども含まれていました。

当局の対応

これを受け、州の保健当局はウェイトピンガ・ビーチと近くのパーソンズ・ビーチを安全のため閉鎖しました。そして、環境当局が他の機関と協力し、現場に出向き海の水を実際に採取して調べました。

この時、当局は発生した泡について、高温と水の停滞、そして継続的な海洋熱波によって引き起こされた、微小藻類の異常な増殖が原因ではないかと見ていました。藻類の異常な増殖は藻類ブルームと呼ばれ、湖や海などの水域で、目に見えないほど小さな藻類が、栄養・光・水温などの条件が揃ったときに爆発的に増え、水の色が変わるほどの密度になる現象です。その中でも、海水が赤や茶色などに着色して見えるようになった場合、一般的に赤潮と呼ばれます。

当時の海水温は平年より2.5度も高く、風はほとんどなく、波も小さいという、藻類の増殖にとって非常に好ましい条件がそろっていたとされています。南オーストラリア州は干ばつに見舞われており、異常な猛暑が続いていました。

原因の特定

その後の調査で、藻類ブルームの原因として最初に確認されたのはカレニア・ミキモトイ(Karenia mikimotoi)という藻類でした。しかしこの藻類は大量に増殖して水の色を変えることがありますが、人間に対しては毒性がなく、直接的な健康被害を及ぼすことはありません。

シドニー工科大学のショーナ・マレー教授は、サーファーたちの症状を踏まえて、ブレベトキシンという神経毒を作る別の藻類も藻類ブルームに含まれているはずだと当初から考えていました。ブレベトキシンは魚の鰓や海洋生物の神経にダメージを与え、タツノオトシゴからホホジロザメ、イルカに至るまで死に至らしめることがあります。そのため、人間が吸い込んだり摂取した場合にも有害です。

そして、彼女の推測は5月上旬に、南オーストラリア貝類品質プログラムがこの海域でブレベトキシンの存在を確認したことで、確信へと変わりました。こうしてマレー教授は本格的な探索を始めることとなったのです。

この研究には非常に大規模な調査チームが編成され、通常なら数年かかるような調査が、わずか数ヶ月で進められました。その成果として、これまでほとんど知られていなかった「カレニア・クリスタタ(Karenia cristata)」という種が特定されたのです。

マレー教授によると、カレニア属の藻類は、ふつう一種類だけで発生するのではなく、複数の種が混ざり合った状態でブルームを形成する傾向があるそうです。また、その中でどの種が優勢になるかは、時間や場所によって変化することが分かっています。

今回の調査では、藻類ブルームが発生していた期間のほとんどのあいだで、カレニア・クリスタタが最も優占的な種であったことが明らかになりました。そして、現場で確認された5種類のカレニア属の藻類の中で、ブレベトキシンを生成することが確認されたのは、このカレニア・クリスタタだけでした。

未知の脅威

カレニア・クリスタタはこれまでオーストラリアの海域では確認されたことがなく、過去に記録されたのは南アフリカ沖で2回、カナダのニューファンドランド沖で1回のみという、ごく限られた事例にとどまっていました。そのため、今回の南オーストラリアでの大規模な藻類ブルームの原因としてこの種が特定されたことは、研究者たちにとっても大きな驚きでした。

この藻類がどのようにしてオーストラリアの海域に現れたのか、あるいはいつから存在していたのかについては、過去の調査記録が乏しいため、正確な経緯をたどることはできません。しかし、南アフリカとカナダという地理的に大きく離れた海域で過去に検出されていることから、マレー教授はこの種がもともとオーストラリアにも低密度で存在していた可能性が高いと推測しています。

研究者の間で「隠されたフローラ」と呼ばれるこのような種は、個体数が少ないために従来の調査では見落とされてきましたが、環境条件が揃えば突如として顕在化し、大規模なブルームを引き起こすことがあるのです。

実際、今回のブルームは8か月以上にわたって続き、2万平方キロメートル以上の海域を荒廃させ、550種以上・推定100万匹の海洋生物を死に至らしめました。このような規模と持続期間の長さは、1985年以降に世界で報告された約850件の有害藻類ブルームの中でも、最も破壊的かつ広範なものの一つとされています。

さらに問題なのは、カレニア・クリスタタの出現条件がいまだ明確に解明されていない点です。藻類ブルームの発生は、平年より最大3度高い海洋熱波と時期を同じくしていましたが、海水温が下がり始めた後も拡大を続けました。これは、単に水温の上昇だけでは説明できない複雑な要因が関与していることを示唆しており、今後の予測や対策を困難にしています。

このように、カレニア・クリスタタはこれまで見過ごされてきた存在でありながら、突如として壊滅的な影響を及ぼすことがあるのです。

今後の展望と警告

カレニア・クリスタタは過去の記録から見ても南半球・北半球を問わず広く分布している可能性があり、多くの沿岸地域に低密度で潜在的に存在していると考えられています。そして現在、気候変動による海水温の上昇や、沿岸開発による栄養塩の増加などを背景に、海洋環境は世界的に急速に変化しており、今後、日本をはじめとする各国の沿岸でも同様の藻類ブルームが発生するリスクは否定できません。

また、カレニア属の藻類は海流や船舶のバラスト水などで容易に広範囲へ拡散する性質も持ちます。

ブレベトキシンは貝類に蓄積され、人がそれを食べると神経性貝毒を引き起こすことがあります。主な症状はめまい、しびれ、吐き気、嘔吐、筋力低下などで、重症の場合は呼吸麻痺に至ることもあります。

さらに、ブレベトキシンは気化しやすく、海岸線では風に乗って毒素粒子が拡散し、吸入した人に気道の炎症や喘息のような呼吸器症状を引き起こすこともあります。実際、アメリカ・フロリダ州では近縁種のカレニア・ブレビスによる赤潮が毎年発生しており、魚の大量死とともに人間の健康被害も報告されています。

そのため、研究者たちはこの藻類を「変化する海洋条件下における未知の結果を伴う、国際的な新たな脅威」と位置づけ、出現メカニズムの解明と監視体制の強化を急ぐ必要があると警告しています。

関連記事:海の生き物の図鑑おすすめ23選!プランクトンからクジラの図鑑まで徹底レビュー | ジオチャン

参考:

https://www.theguardian.com/australia-news/2025/mar/18/mysterious-sea-foam-on-south-australian-beaches-reportedly-leaves-more-than-100-surfers-ill

https://www.msn.com/en-us/news/technology/toxic-algae-blighting-south-australia-could-pose-a-global-threat/ar-AA1PWyh6

コメント