ニホンザルといえば世界で最も北に生息するサルとして知られています。雪深い地獄谷や、青森の寒冷な森でも生き延びることができる、寒さに強いサルです。ではなぜニホンザルは北海道にはいないのでしょうか。本記事はこの理由についてニホンザルの進化の歴史をたどりながら詳しく説明しています。

この記事の要約

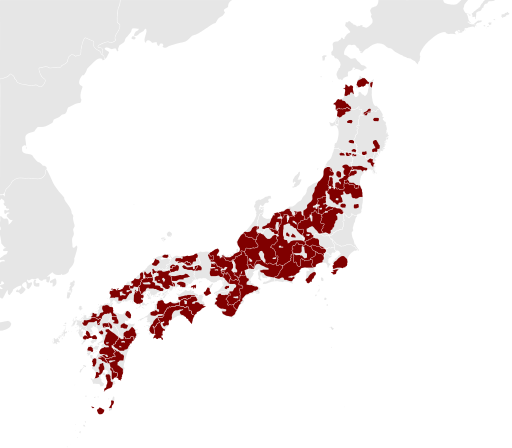

- ニホンザルは世界最北に生息するサルで、青森県下北半島まで分布するが北海道にはいない

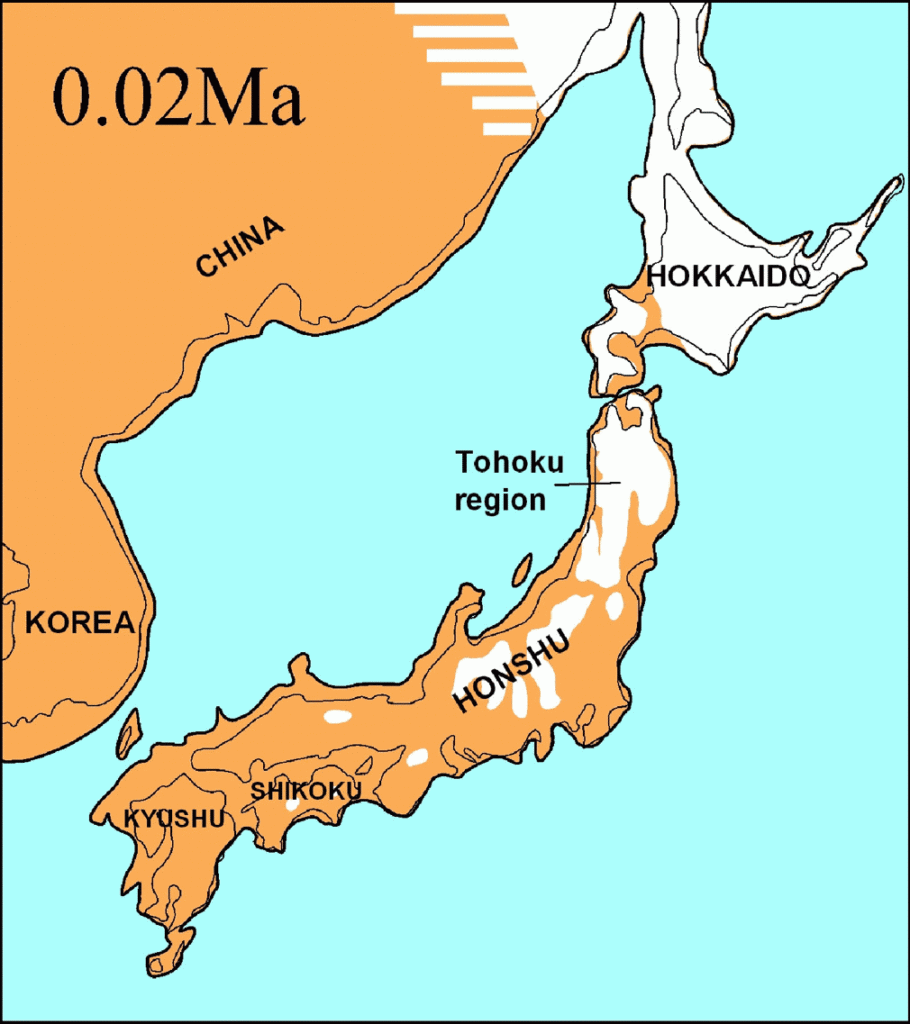

- 約50万年前に朝鮮半島のマカクから分岐し、氷河期の海面低下時に九州へ渡来した

- 氷期には九州・四国・本州南岸の温暖地に避難し、間氷期に分布を北へ拡大することを繰り返した

- 津軽海峡は氷期でも完全な陸地にならず、ナウマンゾウやオオツノジカなど大型で泳ぎが得意な動物のみが渡れた

- ニホンザルは氷期でも東日本への拡大が限界で、津軽海峡にたどり着くことができなかった

- 本州の動物は南方ルート、北海道の動物は北方ルートで渡来する二つの経路があるが、ニホンザルは南方ルートのみ

ニホンザルの分布

ニホンザルは日本の固有種であり、ヒトを除く霊長類では最も北に自然分布しています。その分布域は南は屋久島から、北は青森県下北半島まで広がっており、これより北にはサル類は生息していません。このため、下北半島に生息するニホンザルは「北限のサル」とも呼ばれています。

1960年、下北半島南西部の脇野沢村、現在のむつ市で、ニホンザルの群れが確認され、その存在が広く知られるようになりました。1970年には「下北半島のサルとその生息地」が、国の天然記念物に指定されています。

下北半島のニホンザルは、特に海岸を利用する習性で知られています。岩に張り付いたカサガイ類を剥がして食べたり、ホンダワラやアマノリといった海藻を食べるなど、海産物を積極的に利用しているのです。さらに、漂着した大根やキャベツを採食する例も観察されています。森林の食料だけでは冬を越すのが難しいため、こうした海岸利用はサルたちの重要な生存戦略となっていると考えられています。

そのほかに、有名な例として長野県の地獄谷野猿公苑に暮らすサルが挙げられます。ここでは冬になると積雪が1メートルを超え、最低気温がマイナス10度を下回ることもあります。日中は職員に餌をもらうこともありますが、この厳しい雪の中でもサルたちは群れで移動し、木の芽や樹皮、落ち葉、昆虫など、基本的に自力で食べ物を探す野生の生活を続けています。また、温泉に入って体を温める行動もよく知られており、世界的に注目されています。

同じく長野県の上高地に生息するニホンザルも、極寒の環境に適応しています。この地域では冬季に気温がマイナス25度に達することもあり、一面が雪で覆われます。食料が非常に限られる中で、サルたちは石をひっくり返して水生昆虫を採食したり、魚類や昆虫の幼虫を食べることが確認されています。これらは、厳しい寒冷地で生き抜くために獲得した特有の採餌行動といえるでしょう。こうした例を見ると、ニホンザルは北海道の寒冷地でも十分に生活できそうです。

ニホンザルが日本にやってきた経緯

それではこのサルがどのように日本にやってきたのかを見ていきましょう。ニホンザルはアカゲザルやカニクイザル、タイワンザルなど、東アジアや東南アジアに生息するサルたちと近縁のマカク属に分類されます。遺伝学的解析によれば、ニホンザルはおよそ50万年前に、朝鮮半島に分布していたマカクの系統から分岐したと考えられています。

氷期と間氷期を繰り返していた当時の日本列島では、海面が現在より100メートル以上低下することがありました。この時期に、朝鮮半島から対馬や九州へ渡ることが可能だったと考えられています。こうしてこのマカクは九州や本州南西部で局所的な集団を形成しました。

この渡来と分布拡大の経路は、化石記録によっても裏付けられています。山口県美祢市で発見された歯の化石や、千葉県袖ケ浦市でナウマンゾウとともに見つかった上腕骨の化石は、更新世に日本列島にニホンザルが存在していたことを示しています。

氷期と間氷期による分布の変化

ニホンザルの歴史をたどると、その生息域は気候変動に合わせて大きく変化してきました。およそ2万年前の最終氷期極大期は、地球の気候が現在よりずっと寒冷で、平均気温は5~7℃低かったとされています。北海道から東北地方の平地には針葉樹林が広がり、北部や高地の一部ではツンドラ的な植生も見られました。このような環境においてニホンザルが生き延びることは容易ではありません。

研究によると、氷期の最も寒い時期、ニホンザルは九州や四国、本州の太平洋側の南岸など、比較的温暖で積雪が少ない避難場所にしか分布できなかったと考えられています。

しかし、間氷期に入り温暖な気候が訪れると、サルたちは生息地を北へと拡大していきました。このように、ニホンザルは氷期には南部あるいは低地へ押し込められ、間氷期には北部あるいは高地へと広がるという分布の縮小と拡大を何度も繰り返してきたのです。

先ほども述べたように、かつてニホンザルに近縁なサルが朝鮮半島にも生息していました。中期から後期の更新世、約12万年前から3万年前にかけて、韓国のドゥルボン洞窟群で化石が発見されています。

このサルもニホンザルと同じように、氷期と間氷期の気候変動に応じて、寒さを避け南へ移動しながら生き延びていた可能性があります。しかし、朝鮮半島では南に逃げられる場所が限られていたため、最終氷期に多くの個体が減少したところ、人間による狩猟の影響が加わって絶滅したと考えられます。この状況は、ヨーロッパでバーバリーマカクが絶滅したケースから推測できます。一方、日本列島やアジア大陸のサルは、朝鮮半島やヨーロッパとは異なり、氷期でも南へ逃げる場所が十分に確保されていたため、絶滅を免れたと考えられています。

津軽海峡を渡ったわずかな哺乳類

氷期には海面が現在より100メートル以上も低下しましたが、津軽海峡はそれでも最深部が約450メートルあるため、完全な陸地にはなりませんでした。当時、水温は氷点下近くまで冷え、流れも速く、季節によっては流氷や荒波が立つこともあったでしょう。しかし、浅瀬や凍結した部分が現れたことで、一部の動物たちはこの困難な海峡を越えることが可能になったのです。

日本にはかつてナウマンゾウやオオツノジカといった大型哺乳類が生息していました。ナウマンゾウは約43万年前から2万年前の更新世に、日本列島に広く分布していたゾウで、現在のアジアゾウに近縁でした。体長2.5から3メートル、体重2から3トンほどで、大きく湾曲した牙と、寒冷な気候に適応した体毛が特徴です。オオツノジカは最終氷期にユーラシア大陸から日本へ渡来した、史上最大級のシカで、最大幅3.6メートルにも達する巨大な角を持っていました。この角はオスがメスを獲得するためのディスプレイや、オス同士の闘争に使われたと考えられています。彼らは広大な草原や森林に生息し、寒さに強く、体格も大きかったため北の厳しい環境でも生き延びることができました。

ナウマンゾウはその巨大な体格を活かした泳ぎが得意で、現代のアジアゾウのように長距離を泳ぐことができました。また、オオツノジカも川や湖を泳いで渡るのが得意でした。こうして浅瀬や流氷を足場に、長距離を泳がずとも海峡を越えることができ、本州から北海道へ分布を広げることができたのです。

氷期に海面が低下した際、本州から北海道へ渡った動物がいる一方で、北から南へ移動した動物もいました。それがヒグマです。ヒグマはナウマンゾウやオオツノジカとは異なり、北海道から津軽海峡を渡って本州へ移動したと考えられています。寒さに強く泳ぎも得意だったヒグマは、浅瀬や流氷を足場にして海峡を越え、かつては北海道だけでなく本州北部にも生息していました。しかし現在では本州にヒグマの姿はなく、日本におけるその分布は北海道にほぼ限定されています。これは人間による狩猟や生息地の減少によって、本州にいたヒグマの個体群が絶滅したためだと考えられています。

しかし、こうした例はごく限られており、特に小型の哺乳類が津軽海峡を越えて分布を広げることはできませんでした。ニホンザルに至っては、これまで述べたように氷期でさえ東日本に広がるのが限界で、津軽海峡にたどり着くことすらできなかったのです。

北海道と本州以南の両方に生息する哺乳類

とはいえ、小型の哺乳類の中には本州と北海道の両方に生息しているものもいます。では、彼らはどのようにして日本へたどり着いたのでしょうか。例えば、本州、四国、九州に分布するホンドギツネと、北海道に生息するキタキツネは、姿かたちはよく似ていますが、その来歴には大きな違いがあります。

ホンドギツネの祖先は、およそ十五万年前の第二氷期、海面が低下して対馬海峡に陸橋が生じた時期に、日本へ渡ってきたと考えられています。その後、海面が再び上昇して列島が大陸から切り離されると、孤立した環境の中で進化を続け、現在のホンドギツネという固有の集団が形成されました。

一方のキタキツネは、ずっと後の時代、約一万二千年前から一万年前の最終氷期に、大陸側から北海道へ渡来しました。その経路は間宮海峡や宗谷海峡、あるいは千島列島周辺に生じた陸橋や氷の橋を経由したものであると推測されています。

つまり、本州のキツネは南方から本土へ、北海道のキツネは北方から樺太やシベリア経由でやって来たという、二つの異なるルートが存在していたのです。

これに対して、ニホンザルやイノシシといった動物は、南方ルートのみから日本へ渡来しました。そのため、寒冷な北方ルートを通って北海道まで進出することはできず、現在でも津軽海峡を越えることなく本州以南にのみ分布しているのです。

もし北海道にニホンザルがいたら

ここからは、独自の予想です。もしニホンザルが北海道に渡ったとしたら、気候への適応は不可能ではないと考えられます。これまで見てきたように、彼らは寒さに適応する能力をすでに持っているからです。しかし、これはあくまでも気候面での適応可能性の話であり、生態系全体を考えると様々な課題があります。

北海道にはヒグマやエゾシカなど、ニホンザルよりも体が大きく、力も強い動物が多数生息しています。これらの動物との餌や生息域を巡る競合が起きる可能性があります。特にヒグマは冬眠前の食料確保のため、サルを襲う可能性も否定できません。また、本州と北海道では植生が異なるため、新たな食料源を探す必要があります。ニホンザルは雑食性で適応能力が高いですが、冬期間の食料を安定して確保できるかは大きな課題です。

以上のことから、ニホンザルが北海道の気候に全く適応できないわけではありませんが、新たな生態系の中で生存していくには厳しい側面も多いと考えられます。

まとめ

ニホンザルが北海道にいない理由は、地理的・歴史的要因によるものです。約50万年前に朝鮮半島から九州へ渡来したニホンザルは、氷期と間氷期の気候変動により分布域を南北に変化させてきましたが、氷期でも東日本への拡大が限界でした。

津軽海峡は氷期でも完全な陸地にならず、大型で泳ぎが得意な動物のみが渡ることができました。ニホンザルは南方ルートのみで日本に渡来したため、寒冷な北方ルートを経て北海道に到達することはできなかったのです。

寒さへの適応能力を持つニホンザルでも、歴史的経緯により現在の分布が決まっているという興味深い例といえるでしょう。

さらにニホンザルについて詳しく知りたい方には「日本のサル: 哺乳類学としてのニホンザル研究」がおすすめです。

この東京大学出版会の専門書では、食性と食物選択、行動の地域変異、他種との関係など、ニホンザルの生態学的適応を多角的に解説しています。

野生動物の研究や保護管理に携わる人たちの必読書。

この記事はYouTubeの動画でも見ることができます。

コメント