フィリピンの島々には熱帯雨林や山地など多様な自然環境が広がり、数多くの哺乳類が生息しています。ミンドロスイギュウのような小型の水牛やジャコウネコ科のビントロング、シカやイノシシの仲間など、固有種も非常に多く、フィリピン独自の生態系が形成されています。

しかし、意外なことにフィリピンにはクマが一頭も生息していません。アジアの島々にはクマが暮らしており、日本の本州や四国、台湾、中国の海南島にはツキノワグマ、北海道にはヒグマ、ボルネオ島やスマトラ島にはマレーグマが生息しています。

では、広大な森や高い山が広がり、一見するとクマが棲めそうな環境を持つフィリピンに、なぜクマはいないのでしょうか。この記事はその謎を、地理的な隔離と生態的な条件の観点から解説しています。

この記事の要約

- フィリピン列島はもともと大陸とつながったことがない海洋性の島々。

- クマのような大型哺乳類は海を渡る手段がなく、自然に到達できなかった。

- 小型哺乳類や一部の動物は漂流物や浅瀬で島に渡り、独自進化。

- 結果として、フィリピンにはクマが生息せず、独自の固有種が豊富に存在する。

驚異的な固有種の宝庫

フィリピンは7,000以上の島からなる群島で、豊かな森や山、そして周囲の海には世界でも最も高い水生生物多様性が広がっています。陸上でも非常に多くの固有種が暮らしており、哺乳類だけでも約210種が生息し、そのうち100種以上はフィリピン固有種です。また、近年も新種の哺乳類が次々に発見されており、固有種の数はさらに増え続けています。

フィリピンにはミンドロ島固有の小型水牛ミンドロスイギュウ、パラワン島のビントロング、ヴィサヤ諸島に棲む小型のシカやブタをはじめ、ジュゴンや巨大なオオコウモリ、世界最小のサルであるターシャー、最小のシカであるフィリピンマメジカ、さらには世界最大の魚、ジンベエザメまで、陸と海の両方に多彩な動物や植物が生息しています。

しかし意外なことに、クマやトラのような大型の捕食性哺乳類はフィリピンには生息していません。

最も近いクマ:ボルネオ島のマレーグマ

フィリピンのパラワン島の南端にあるバラバク島から、バラバク海峡を隔ててわずか約50キロメートルの距離にあるボルネオ島には、マレーグマが生息しています。

マレーグマは東南アジアの熱帯林に暮らす最小のクマで、体長は100から150センチメートル、体重はオスで40から70キロ、メスで25から60キロほどです。このクマは小型とはいえ、爪の長さは約10センチにも達し、すべてのクマの中でも最長クラスです。この鋭く湾曲した爪と強力な顎は、木登りや餌の採取に役立つだけでなく、状況によっては人間にとって危険な武器にもなります。

実際、2017年にはスマトラ島、リアウ州のゴム園で、マレーグマによる襲撃事故が発生しました。園の所有者夫婦が襲われ、妻が死亡、夫が重傷を負っています。このような事故はまれですが、マレーグマが驚いたり脅威を感じたときには、攻撃的になることがあります。

では、このマレーグマはどのようにしてボルネオ島に来たのでしょうか。約500万年前の中新世から更新世にかけて、クマ科は北半球を中心に多様化しました。

マレーグマはヒグマやツキノワグマの系統から分かれた小型種で、東南アジアの湿潤な森林に適応して樹上生活を始めました。その結果、木登りに適した長い爪と、硬い食物を砕ける強い顎を持つようになったのです。

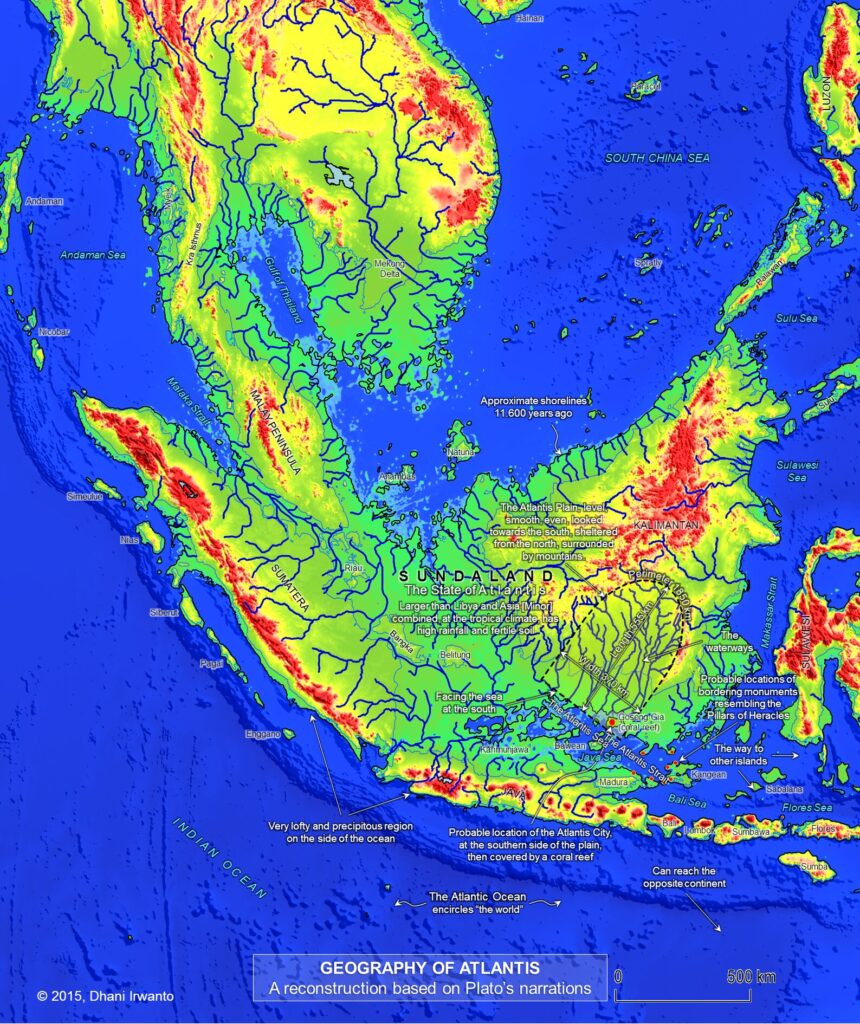

そして、更新世の氷期になると海面が大きく下がり、現在のスマトラ島、ジャワ島、ボルネオ島、マレー半島の大陸棚が陸地としてつながった広大な地域が形成されました。この地域は「スンダランド」と呼ばれ、マレーグマはこの陸地を通じてボルネオ島に進出できたと考えられています。この時、マレーグマ以外の多くの哺乳類も、同様に東南アジアの島々に広がったことがわかっています。その後、海面上昇によって島々が分断され、現在のような分布と特徴を持つ種として生き残りました。

現在、マレーグマは主にマレー半島、ボルネオ島、スマトラ島に分布しており、中でもボルネオ島はこの種の個体数が最も多い地域となっています。

フィリピン列島の形成史

一方、フィリピンの状況は全く異なりました。

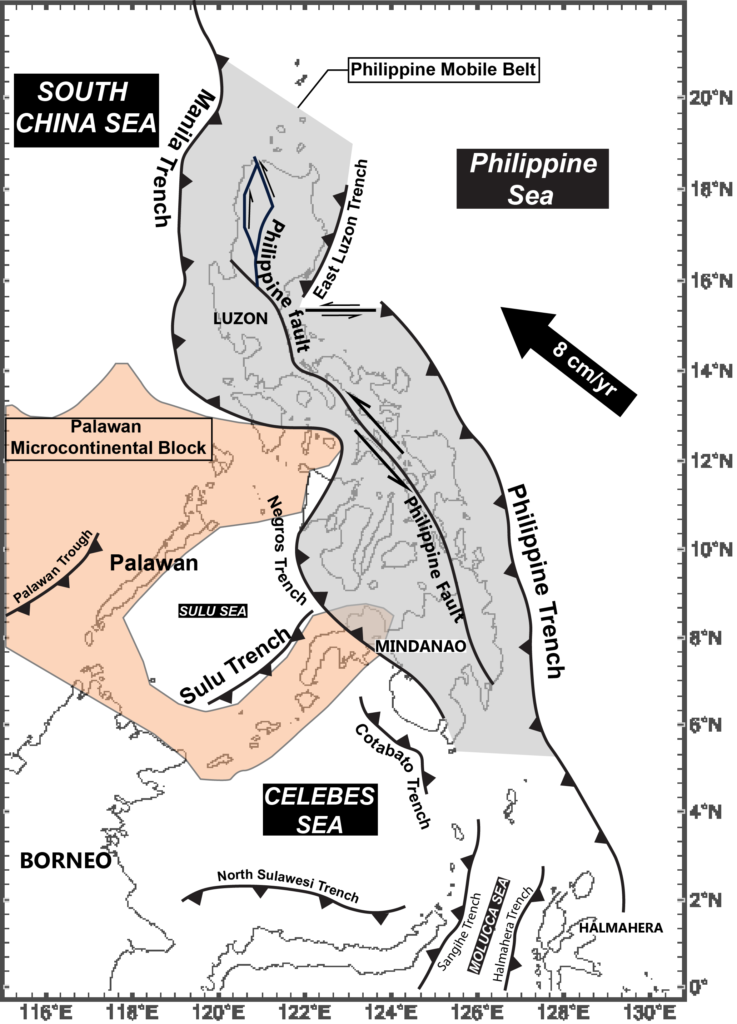

フィリピン列島は約2500万年前から500万年前にかけて、フィリピン海プレート、ユーラシアプレート、インド・オーストラリアプレートが交差する地点で、火山活動や地殻変動が繰り返し発生したことで形成されました。この期間、海底から島々が隆起し、現在のフィリピン列島の原型が形づくられたと考えられています。

特に約2500万年前にはプレート運動の影響で火山活動が活発化し、ルソン島北部などが海面上に姿を現し始めました。その後、南ルソンやミンダナオなどの島々が次第に合体し、約500万年前には現在のような島の配置に近づいたとされています。

動物の島渡り戦略

このように、フィリピンの島々は海底から隆起して形成されたものであり、もともと大陸と地続きではありません。にもかかわらず、なぜこれほど多くの哺乳類がフィリピンに生息しているのでしょうか。

その答えは、島を渡る生物の移動手段にあります。フィリピンの島々に生物がやってくるには海を越える必要があります。小型の哺乳類は、漂流物や流木に乗って海を渡ることが可能でした。特に、台風や高潮で流される木や土の塊は、短距離の偶発的移動を助ける自然の舟となったのです。こうした移動を繰り返すうちに、哺乳類は島々に定着し、そこで独自の進化を遂げていきました。

また、海面が最も低下した時期には、隣接する島々の間に砂州や浅瀬が現れ、一部の動物はそれを利用して移動することもありました。このような地形の変化は、偶発的移動のチャンスを広げる重要な要因です。

氷河期の陸橋:限定的なチャンス

実際に、最終氷期最盛期、約2万年前には、海面が大きく低下して現在のバラバク海峡が浅くなり、パラワン島とボルネオ島は一時的に陸続きになったと考えられています。

ミンドロスイギュウや小型哺乳類、シカやイノシシの仲間などは、泳いだり、陸橋を歩いたりすることで短い水路を横断し、島々を巡るルートを経てフィリピンにたどり着いたとされています。こうして渡ってきた動物たちは、数千年にわたって孤立した環境で進化を遂げ、現在のような独特な種へと変化しました。事実、ミンドロ島にのみ生息するミンドロスイギュウは、かつてはフィリピンの広い範囲に分布していたことが化石記録から明らかになっています。

このように、多くの動物たちが島を渡り、フィリピンの島々に到達することができた結果、固有種が非常に多い独特の哺乳類相が形成されたのです。

一方で、クマやトラなど森林に依存する大型動物は、このような旅をすることができませんでした。マレーグマは樹上性の生活に適応したクマであり、長距離の陸地移動や海峡の横断に適していません。また、渡るための陸橋があったとしても、必要な食物や隠れ場所が十分に確保できなかったことも、彼らが定着できなかった要因と考えられています。

こうして、フィリピンには数多くの哺乳類が独自に進化して生息していますが、マレーグマのようなクマ科は、自然には一度も到達できなかったのです。

フィリピン列島が初めから大陸と切り離された海洋性の島々であるのに対し、日本列島はもともと約2,000万年前まではユーラシア大陸とつながっていました。その後、大陸から分離して日本海が形成され始めましたが、数万年前の氷期を含めて、海水面の変動により何度も大陸と陸続きになる時期がありました。このような地形的な接続を通じて、ヒグマやツキノワグマをはじめとする大型哺乳類がユーラシア大陸から渡来し、日本列島に定着することができたのです。

もしもフィリピンにクマがいたら

もしマレーグマがフィリピンの島々に到達していたら、生きていくことは十分に可能だったと考えられます。マレーグマは東南アジアの熱帯雨林に適応したクマで、樹上で果実や昆虫を食べる雑食性です。フィリピン最大の島であるルソン島は、面積が約104,688平方キロメートルあります。これは、ツキノワグマが生息する台湾のおよそ3倍、四国のおよそ5.5倍の大きさです。

フィリピンの大きな島々には熱帯雨林が広がっており、果実や昆虫、小型哺乳類などの食物資源も豊富です。また、マレーグマは小型のクマであるため、フィリピンの島々の森林環境であれば十分に生活できるだけの生息空間も確保できたでしょう。

とはいえ、これまで見てきたような理由から、実際にはフィリピンにクマはいません。しかし、だからといって絶対に油断はしないでください。島々にはニシキヘビや毒蛇、さらには大型のトカゲも生息しており、油断すると危険です。フィリピンに旅行する際は、十分注意してください。

まとめ

フィリピンにクマが生息しない理由は、地理的な隔離と移動能力の限界にあります。フィリピン列島は海底から隆起して形成された島々であり、大陸と陸続きになったことがないため、大型哺乳類の自然な移動は極めて困難でした。小型の哺乳類は漂流物による偶然の移動や、氷河期の短期的な陸橋を利用して島々に到達し、独自の進化を遂げました。

一方、マレーグマのような動物は、その体格と生態的特性から、海峡を越える移動手段を持たなかったのです。

この現象は、生物地理学における、島の生物相の形成プロセスを理解するうえで重要な事例となっています。距離的には近く、生態的にも適応可能な環境があるにも関わらず、地理的隔離が生物分布に与える決定的な影響を示す典型例といえるでしょう。フィリピンの豊かな固有種群は、このような地理的制約の中で独自の進化を遂げた、まさに「島の実験室」の産物なのです。

フィリピンにクマがいない理由を知ったら、次はクマそのものの生態にも興味が湧きますよね。『眠れなくなるほど面白い 図解 クマの話』は世界中で8種類しかいないクマの知られざる習性や豆知識、危険な一面から愛らしい特徴まで、専門家が徹底解説した一冊です。

関連記事:本州にヒグマが生息していない理由を徹底解説 | ジオチャン

関連記事:九州にクマがいない理由とその背景について詳しく解説 | ジオチャン

関連記事:なぜアフリカにクマがいないのか?意外な進化と絶滅の歴史 | ジオチャン

この記事は動画でも見ることができます。

参考:

https://www.worldatlas.com/articles/how-were-the-islands-in-the-philippines-formed.html

コメント