ヒョウといえば、やっぱり特徴的なヒョウ柄ですね。でも真っ黒なクロヒョウも存在します。さらに、ジャガーをはじめとした他のネコ科動物や、ほかの種類の動物でも黒い個体がいます。これらはメラニズムと呼ばれる現象です。

ではなぜこうした黒い個体が淘汰されずに生き残っているのでしょうか?もしクロヒョウがこんなに生きやすいなら、わざわざヒョウ柄である必要はないはずですよね。色なんてどんな色でもいいのではとも思えます。

本記事はこのメラニズムが持つ利点について、わかりやすく解説しています。

メラニズムとは何か?

メラニズムとは、先天的にメラニン色素が過剰に生成されることで、体全体または一部が褐色から黒褐色に変化する現象のことをいいます。

遺伝的な仕組み

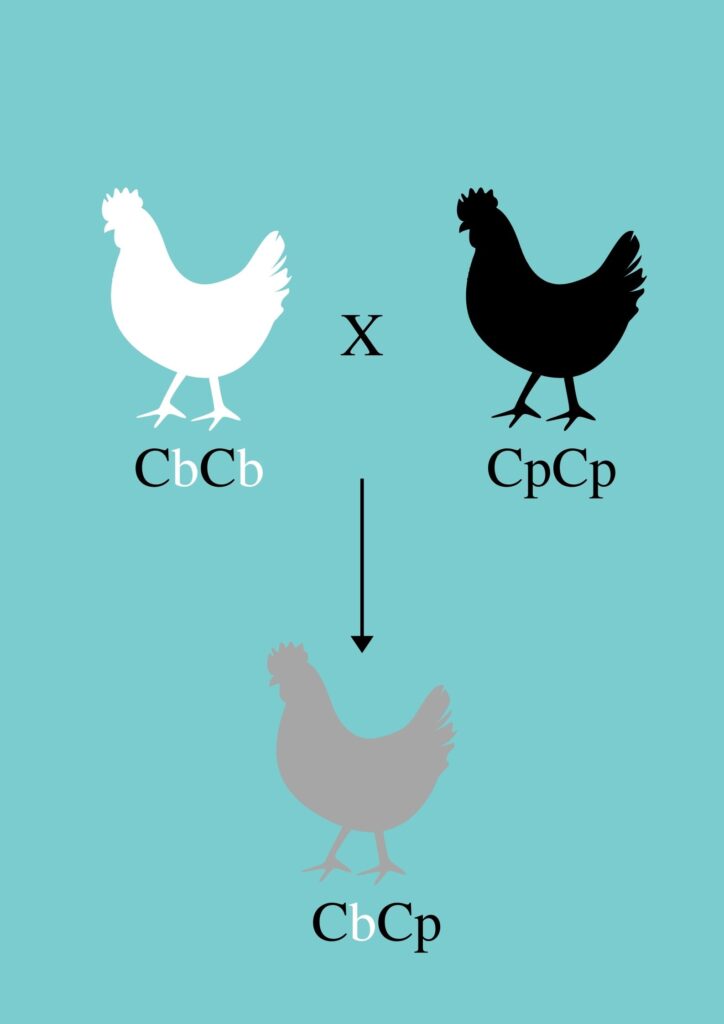

メラニズムを引き起こす遺伝的な仕組みは、種によって異なります。1つの遺伝子によって起こる場合もあれば、複数の遺伝子が関与する場合もあります。また、メラニズムは、潜性(劣性)として現れることもあれば、不完全顕性(不完全優性)として現れることもあります。

不完全顕性(不完全優性)とは遺伝子の働き方のひとつで、両親から受け継いだ遺伝子がどちらも部分的に表れる状態のことを言います。たとえば、片方の遺伝子が黒、もう片方が普通の色だった場合、真っ黒でもなく普通の色でもない、中間の色になることがあります。

つまり、どちらか一方の特徴が完全に勝るのではなく、両方の特徴が混ざり合って現れるということです。このような不完全優性の仕組みによって、黒い体色を持つ個体や、普通の模様の個体、その中間の個体が生まれることがあります。

よくある誤解:メラニズムは単なる見た目の違いではない

メラニズムについて多くの人が誤解していることがひとつあります。それは、メラニズムが単なる見た目の違いであり、生物が環境に適応するうえでほとんど影響がないと考えられていることです。

そのため、進化の話題ではメラニズムはあまり取り上げられません。多くの動画では、遺伝の仕組みについて簡単に触れて、黒い個体のかっこいい写真を見せるだけで終わってしまうことが多いのです。

しかし実際には、メラニズムは進化生物学における重要な概念のひとつで、同じ種の中に異なるタイプが存在し、それぞれに明確なメリットやデメリットがあるのです。自然選択は一方を完全に排除したり、一方だけを有利にしたりするわけではありません。その結果、両方のタイプが共存し続けますが、環境の違いによってどちらが多くなるかは変わってきます。

ネコ科動物におけるメラニズムの分布パターン

森林環境との関係

ある研究では黒化したジャガーやヒョウは、湿度が高く森林が密集した環境に強い関連があることがわかりました。一方で、乾燥してひらけた環境では黒化は非常にまれで、ランダムな突然変異で起こる頻度よりも少ないことがわかりました。これは、そのような環境では黒化個体が強く淘汰されている可能性を示しています。

逆に密林では黒化はランダムな突然変異で起こる頻度よりもずっと多く見られ、自然選択によって有利に働いていると考えられます。

地域別の分布

例えば、クロヒョウはインド、西ガーツの熱帯雨林や北東部の密集した亜熱帯林で非常に多く見られます。一方、北西部のタール砂漠はクロヒョウにとって非常に厳しい環境のようで、ほとんど姿を見せません。

この傾向はアジア全体に広がるヒョウの広大な生息域でも同様で、特にタイにあるクラ地峡の南部にあたる地域では、非常に密集した熱帯雨林の中で目撃されるヒョウのほぼ全てが黒化個体となっています。

メラニズムのジャガーは、世界最大の淡水湿地でアマゾンの南に位置するパンタナルや、北に位置する、季節的に洪水になる広大な草原、リャノではほとんど見られません。これらの地域は非常にひらけた環境です。一方で、アマゾン盆地やブラジルの大西洋岸森林では、メラニズムのジャガーがはるかに高い頻度で見られます。

例外的な地域と過去の気候の影響

こうした傾向が一般的に認められていますが、例外となる地域もいくつかあります。例えば、メキシコのベラクルスから南の大西洋側および中央アメリカは熱帯雨林ですが、ここでのジャガーのメラニズムは稀です。ただし、18,000年から11,000年前の中央アメリカは現在よりも乾燥していたことを付け加えておく必要があります。

コンゴの熱帯雨林や西アフリカの熱帯雨林では、メラニズムのヒョウは確認されていません。しかし、これらの森林は最後の氷河期の乾燥した気候の影響で広範囲にわたって縮小し、もとはつながっていた森林が細かく分かれて断片化してしまいました。一方で、アジアの熱帯雨林は同時期を通して、はるかに広大な範囲で存続していました。

このように、過去の気候変動が現在の分布パターンを完全に説明するわけではありませんが、全体的な傾向としては、森林ではひらけた場所よりもメラニズムが選択されやすいことが示されています。同様のパターンは、アメリカ大陸のジャガーネコやジョフロイネコ、そしてアジアゴールデンキャットにも見られます。

なぜメラニズムが有利になるのか?

カモフラージュ効果

その原因は完全には解明されていませんが、メラニズムの個体は夜間の狩りで有利になると考えられている一方で、昼間でも有利な場合があるとされています。これは、密集した森林が光と影の入り混じったパッチワークのような環境であるため、昼間でもメラニズムの個体が隠れやすく、狩りに有利になる可能性があるからです。

ある研究で、メラニズムのネコ科動物は、夜だけじゃなくて昼間にもよく狩りをしていることがわかりました。もしその環境が森のように影が多いところではなくて、明るくて影があまりできない場所だと、昼間に狩りをするのはあまりうまくいかないかもしれません。

物理的な保護効果

また、メラニンは毛や皮膚をこすれや傷から守る力も持っています。草や木が密生し、動物の体がよく擦れてしまうような深い森の中では、黒い毛の方が傷みにくく、有利だと考えられています。

例えば、アメリカの密生した森にいるアメリカグマは真っ黒ですが、乾燥して草が少ないところにいる個体は茶色やきいろっぽい色をしています。この毛が傷みにくいから黒いという理由は、ブラジルのジャガーやコティンガという鳥の色にも関係しているかもしれません。

どの要因が最も大きな影響を与えているかはまだ明確ではなく、さらなる研究が必要です。しかし、はっきりしているのは、このメラニズムの分布パターンが単なる偶然ではないということです。

遺伝的浮動だけでは説明できない理由

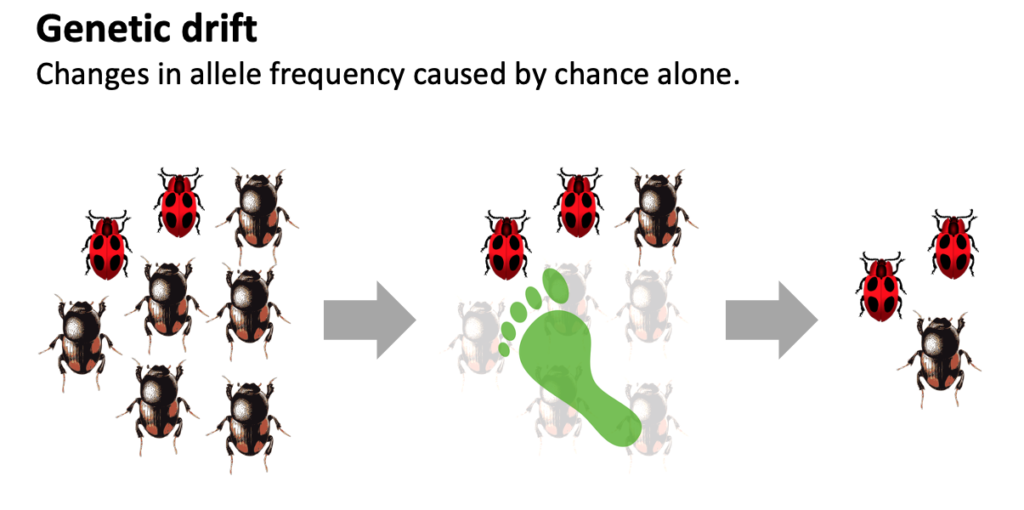

そしておそらく、遺伝的浮動だけで説明できるものでもありません。遺伝的浮動とは、小さな集団で偶然に特定の遺伝子の頻度が変化する現象のことです。

例えば、スリランカにはメラニズムのヒョウがたくさんいるのに、本土にはほとんどいないとします。これは、スリランカに最初に移り住んだヒョウの中に、たまたまメラニズムを引き起こす遺伝子を持っている個体が多かった可能性があります。彼らは島で繁殖し、その結果、次の世代では本土の個体群よりもメラニズムの割合が高くなりました。この場合、最終的な原因は自然選択ではなく、単なる偶然、つまり遺伝的浮動ということになります。

しかし、この説明だけでは、これまで述べてきたメラニズムが見られる全体的な傾向を十分に説明することはできません。つまり、隔たりがない環境でも同じような傾向が見られるということです。このように、単なる偶然ではなく、明確なパターンが存在しています。

北アメリカのトウブハイイロリスの事例

地理的分布と気候の関係

北アメリカの北部でよく見られる、トウブハイイロリスに黒化個体がいます。この黒リスは北に行くほど多くなり、落葉広葉樹林の終わりのあたりまで増加します。それより北は針葉樹を好むアメリカアカリスが多くなります。

例えば、五大湖周辺では、現在のデータで見ると黒リスの割合が最も高いです。これは寒い冬の影響も関係していると考えられています。このリスは冬眠しないため、氷点下の寒さで体を温め続けることは、大きなエネルギーコストとなります。

そこで、黒い毛は太陽光を多く吸収して体温をより速く上げられるため、寒い朝でもエネルギーを節約しつつ活動しやすくなるのです。特に五大湖周辺で黒リスが多い理由は、単に遺伝的浮動だけでは説明できません。この地域と周辺の森林地帯の間には、リスの移動を妨げるような障壁が存在しないからです。

五大湖特有の気候条件

さらに、気候のもうひとつの特徴が関係している可能性があります。研究によると、黒い毛が太陽熱を最も得やすいのは、寒くて曇りの日です。五大湖周辺の地域は冬になると曇りの日が多くなります。

その理由は、五大湖にたっぷりと水が溜まっているためです。水は熱をためこむ性質が非常に強く、秋から冬にかけて湖の水温は周りの空気よりも高くなります。この暖かい湖の上を冷たい空気が通ると、水蒸気が発生して雲ができやすくなります。そのため、五大湖の風下の地域は厚い雲に覆われ、曇りの日が多くなるのです。

曇りの日は太陽光が弱くなりますが、黒い毛は曇りでもより多くの熱を吸収できるため、寒い冬の朝でも体温を早く上げることができます。これによって黒リスはエネルギーを節約しながら活動しやすくなり、寒い冬を乗り切るのに有利だと考えられています。

キツネリスの事例

一方、キツネリスという別の種はトウブハイイロリスよりも体が大きく、地上で過ごす時間が長い特徴があります。黒化したキツネリスは主にアメリカ南東部のちょうよう松の森林で見られます。ここでは頻繁に地上火災が起こり、木の幹や切り株、枝が散らばる環境で、黒い体色はカモフラージュに適しています。しかし、こうした環境は減少傾向にあり、この特徴的な黒いキツネリスも減ってきています。

ヘビにおけるメラニズムの研究

ヨーロッパクサリヘビの島嶼個体群

ヨーロッパクサリヘビは地球上で最も北に生息する毒ヘビです。多くの個体ははっきりとしたジグザグ模様を持っていますが、ごくまれに全身が黒い個体が現れます。ところが、スウェーデンのバルト海沿岸の島々では、この黒化個体が珍しくありません。島によっては、60%以上が黒化したクサリヘビという場所もあります。

遺伝的浮動説の検証

遺伝学者なら、この現象をまず遺伝的浮動と隔離によるものと考えるでしょう。つまり、島に黒化個体の遺伝子を持つヘビが偶然多く渡り、そこに本土から普通のジグザグ模様のヘビがやってきて混ざった結果ではないか、というわけです。

しかし実際の調査では、この仮説は支持されませんでした。ジグザグ模様のヘビが本土に近い島ほど多いという傾向は見られなかったのです。さらに、島での黒化個体とジグザグ個体の割合は長期的に安定しており、自然選択によってこのバランスが保たれている可能性が高いと考えられます。

興味深いことに、似たようなパターンは五大湖のひとつ、エリー湖の島や半島に生息するガータースネークでも見られます。両者の場合とも、遺伝的浮動だけでは説明しきれず、自然選択が関与しているとみられます。どうやら、こうした環境がメラニズムを持つ個体に有利に働いているようです。

体温調節の重要性

爬虫類にとって熱は非常に重要です。特に寒冷地では、外部環境から熱を得なければ活動できません。より長い期間活動できるヘビは、理論的にはより多くの餌を食べ、繁殖することができます。

トカゲの研究では、オス同士の争いにおいて、小型のオスでも体温が高ければ大型のオスに勝てることが分かっています。これは筋肉の動きが速く、効率的になるためと考えられます。黒い体色は太陽光からより多くの熱を得られるため、まさにこの体温を武器にする戦い方が可能になるのです。

水域近くの春の気候条件

ではなぜエリー湖の島や半島、そしてバルト海沿岸の島々という特定の場所で黒化個体が多いのでしょうか?トウブハイイロリスの場合と違い、冬の条件はあまり関係ありません。というのも、これらのヘビは冬にブルーメーション、爬虫類版の冬眠をするためです。

しかし、春から初夏にかけては、大きな水域の近くはかなり涼しいままです。これは、水は熱をためやすく、また失いにくい性質があるため、冬が終わってもすぐには温まらないからです。

冬の後、バルト海とエリー湖の2つの水域は、部分的または完全に外洋の海流から隔てられているため、バルト海は北海よりも、エリー湖は北東海岸よりも春に冷たい状態になります。

春はヘビにとって、冬眠場所から出てきて繁殖相手を争う重要な時期です。餌を見つけることも同様に大事で、特にガータースネークは水中で両生類を狩ることを好みます。1か月前まで氷に覆われていた池で泳ぎ、冷たいこかぜにさらされているとき、太陽光をしっかり吸収できる黒い鱗はかなり役に立ちます。

これがこの謎を解く答えかもしれません。つまり、この2つの環境は春から初夏に特に冷涼で、この時期がヘビにとって極めて重要なため、黒化した個体が有利になるのです。

メラニズムのトレードオフ

しかし、少なくともヨーロッパクサリヘビに関しては、黒化には欠点もあります。通常のジグザグ模様は輪郭をぼかし、タカやワシといった猛禽類に見つかりにくくします。

クサリヘビの粘土模型を使った実験では、猛禽類は黒化個体を攻撃する頻度がはるかに高いことが分かりました。これがメラニズムが一定の割合で維持されつつも、個体群全体が100%黒化しない理由かもしれません。

まとめ:単純な形質の複雑な影響

ただし、ネコ科動物やトウブハイイロリスの場合と同様に、クサリヘビやガータースネークにおいて黒化個体が現れる理由は、いまだ完全には解明されていません。一見単純に見えるこの形質には、多くの謎が残されています。

しかし、この単純な違いが、動物がその環境で生き延びられるかどうかに、連鎖的な影響を及ぼしているのです。メラニズムは単なる色の違いではなく、生存戦略の重要な要素なのです。

生物の不思議に興味を持たれた方へ

メラニズムのように、生き物には驚くような形質が数多くあります。そうした不思議をもっと深く知りたい方には、この機会に ナショナル ジオグラフィック日本版の定期購読 をおすすめします。

定期購読なら最大13%OFFで、お得にご自宅まで届けてもらえます。

1888年の創設以来、世界最大規模の会員制・非営利団体であるナショナル ジオグラフィック協会は、大自然の脅威や神秘だけでなく、古代遺跡の発見や未知の世界への冒険など、数々の歴史的プロジェクトを誌面で紹介してきました。

その魅力を日本の読者向けに紹介しているのが「ナショナル ジオグラフィック日本版」です。オールカラーの誌面は迫力があり、読む人を引き込みます。

さらに、美しい写真とともに、環境破壊や異常気象、人権問題、世界各地の紛争など、普段の生活では触れることのない現実にも迫っています。

この記事は動画でも見ることができます。

Multiple origins of melanism in two species of North American tree squirrel (Sciurus) – PMC

コメント