イタドリは日本では古くから親しまれてきた山菜です。しかし、この植物はヨーロッパや北米では外来種として爆発的に繁殖し、各地で問題となっています。「それなら食べて減らせばよいのでは?」と思うかもしれませんが、実はそう簡単ではありません。本記事は世界中で大繁殖している外来植物「イタドリ」が食べられていない理由について説明しています。

導入の経緯

イタドリはもともと日本や東アジア原産でしたが、19世紀に鑑賞用としてヨーロッパへ持ち込まれました。当時、この植物はその美しい見た目から高く評価されており、初夏になると白く小さな花を一斉に咲かせ、茎は竹のように節があるという特徴がヨーロッパの人々にとって東洋特有で珍しい魅力を持つものと感じられたようです。

さらに、イタドリは成長が非常に早く、わずかな期間で茂って空間を覆い尽くす性質を持っていたため、庭園の背景や生け垣として重宝されました。加えて、その繁殖力の強さは土手の補強や都市緑化にも役立つとされ、特にイギリスでは便利な植物として積極的に庭園などへ植えられていきました。

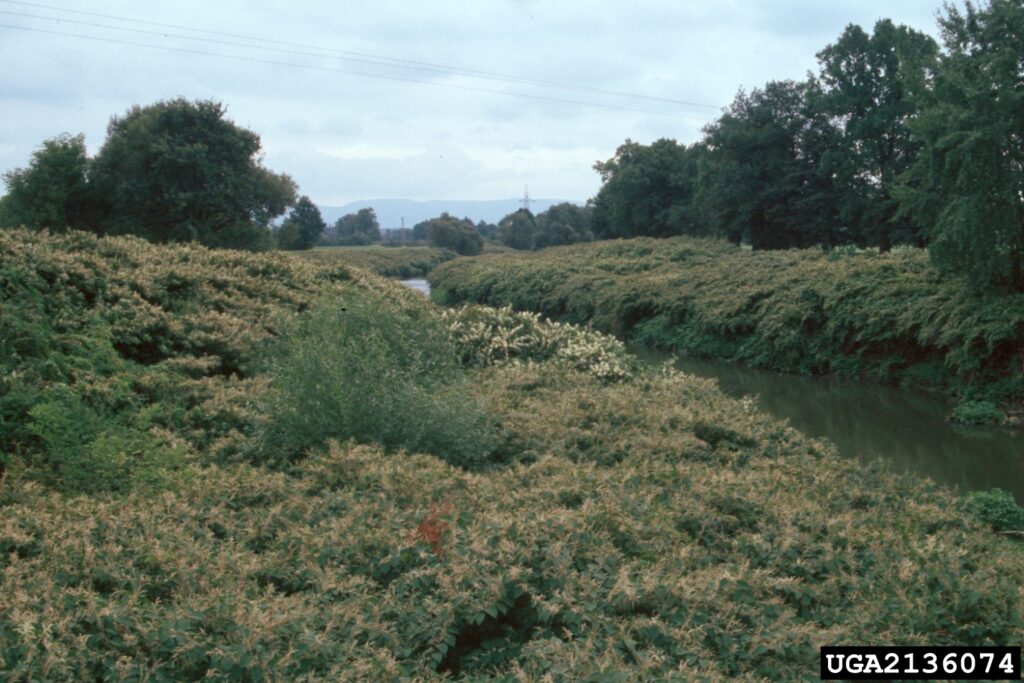

しかし、この旺盛すぎる繁殖力はやがて制御不能となり、イタドリはヨーロッパ全土、さらには北アメリカにも急速に拡散され、結果として、生態系やインフラに深刻な被害をもたらす侵略的外来種となっていったのです。

イタドリがもたらす深刻な被害

イタドリは非常に強靭な地下茎を持ち、地下3メートル、横7メートルまで伸びるため、根絶が非常に困難です。さらに、その根はコンクリートやアスファルトの隙間からも伸び、建物の基礎や壁、排水設備を破壊する恐れがあります。このため、過去には建物の価値が下がったり、住宅ローンの審査に影響を与えるケースもありました。

さらに、繁茂したイタドリは他の植物の生育を妨げ、生物多様性の低下や水路の流れを妨害して洪水のリスクを高めることもあります。

駆除の試み

イタドリの駆除は非常に困難で、これまで様々な方法が試みられてきました。

1. 化学的対策(除草剤による駆除)

グリホサートやイマザピルといった除草剤を用い、地上部と地下茎の両方に対して繰り返し処理を行う方法があります。しかし、この方法でもイタドリを完全に駆除することはできていません。

2. 機械的対策(掘り取り)

地下茎を掘り出す手段もありますが、イタドリの根は非常に深く広がっているため、完全に掘り取るのが難しく、結果として掘り残しから再び再生してしまうことが多いです。さらに掘り出した植物の処分も厳しく管理されているため、手間と費用がかかるのが現状です。

3. 被覆法(光遮断)

不透光のマットやコンクリート板でイタドリを覆い、光を遮断することで枯らす方法があります。しかし、茎が鋭いため、素材を突き破ってしまう場合や隙間ができると再び再生してしまうという課題があります。

4. 生物的対策

イタドリを専門に食べる日本原産の昆虫、イタドリマダラキジラミがイギリスに導入されています。このキジラミはイタドリの葉を食べることで、葉のねじれや光合成阻害を引き起こし、わずか50日で植物量が50%以上減少した例も報告されています。一部では「在来種に悪影響を及ぼすのでは?」という懸念もありましたが、90種以上の在来植物に対する長期調査の結果、そこでの繁殖能力はほとんどないため、実際の生態系への影響は限定的であることが判明しています。これはEU内で雑草の生物的防除が認められた初めてのケースです。ただし、このキジラミがイギリスの自然環境で越冬し安定したコロニーを形成できるかについてはまだ不明な点があります。

また、ヤギやブタを使って地上部と地下部を食べさせる試みも行われています。

これらの方法にはそれぞれ利点と欠点があり、イタドリの完全な駆除は依然として難しい課題となっています。効果的な駆除には、複数の方法を組み合わせた総合的なアプローチが必要と考えられます。

このように、イタドリは世界各地でその勢力を拡大し、多くの地域で厄介ものとされています。「それなら食べて減らせばいいのでは?」と思うかもしれませんが、実際には世界的にイタドリを食べる人はほとんどいません。

理由①:イメージから人体に有害と思われている

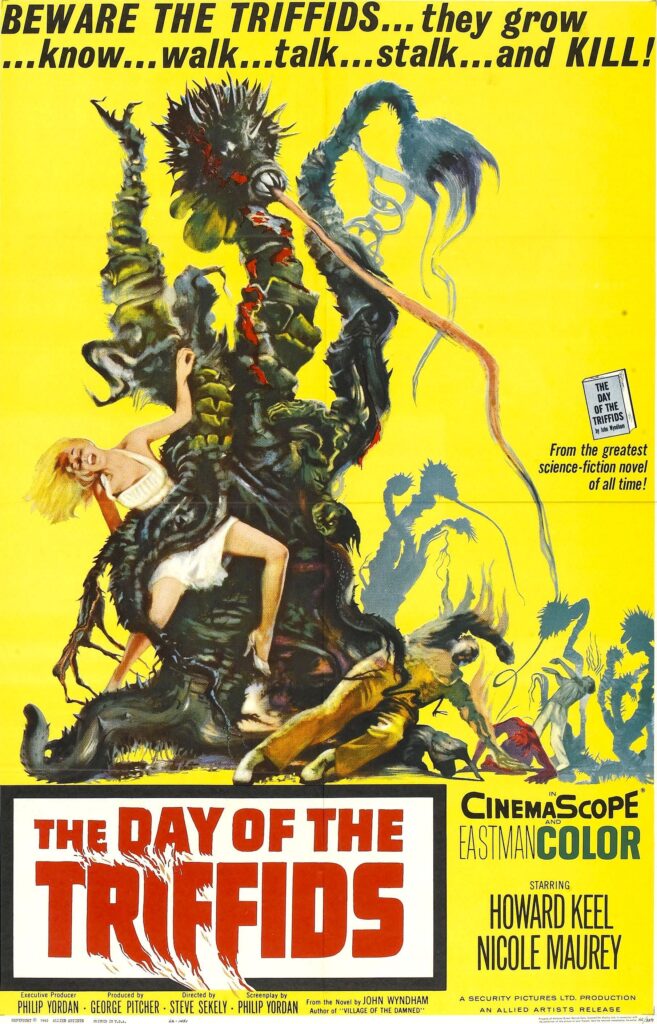

イタドリが爆発的に増えている国々では、この植物に関する報道に恐ろしい表現が含まれることも多くその結果、危険だと認識される傾向があります。イタドリについて語られる際、必ずといっていいほど「トリフィド」という言葉が使われます。

トリフィドはイギリスの作家ジョン・ウィンダムによる1951年のSF小説『トリフィドの日』に登場する架空の植物です。この植物は自ら歩いて移動し、人間を毒針で襲うという恐ろしい特徴を持っており

作品内では文明の崩壊を招く存在として描かれました。

この小説の影響でポップカルチャーにも定着し、現代英語では比喩的に異常に大きくなった植物や制御不能な外来植物といった意味でも使われるようになりました。とくにイギリスでは、イタドリやクズのような爆発的に繁殖する外来種がまるでトリフィドのようだと表現されることがあります。「庭の雑草がトリフィドみたいに増えている」といった具合に冗談交じりながらも、植物の脅威を印象的に伝える言葉として使われているのです。

そのため、イタドリは人体に有害だと誤解している人も少なくありません。

しかし、イタドリにはシュウ酸が含まれているため、大量に摂取すると体に影響を及ぼすおそれがあるものの、適量であれば山菜として安全に楽しむことができます。

実際、イタドリは栄養面でも魅力的な山菜です。ビタミンCを豊富に含み、免疫力向上や疲労回復に役立つほか、カリウム、カルシウム、マグネシウムなどのミネラルもバランスよく含まれているため、体調を整える効果が期待できます。また、食物繊維も豊富で、腸内環境の改善や便秘予防にも有効とされています。さらに抗酸化作用のある成分も含まれており、老化防止や生活習慣病予防への効果も期待されています。

春の訪れとともに、イタドリは紅紫色のタケノコのような新芽や若い茎を出します。これはスカンポなどと呼ばれ、根元から折り取ると「ポコッ」と小気味よい音がし、太いものほど美味しいとされています。採取の適期は暖地では3から4月、寒冷地では4から5月頃で、葉がまだ開いていない太めの若芽を選びます。

イタドリの魅力はなんといってもその独特の酸味とサクサクした歯ごたえにあります。この酸味の正体がシュウ酸で、かつては子どもたちが皮をむいて生でかじり、酸味を楽しんでいました。

海外では厄介者ですが、日本では栄養豊富な山菜として愛されるイタドリ。この春の味覚を体験してみたい方は、南魚沼産の天然虎杖(イタドリ)をお試しください!安全に配慮された天然のイタドリを、和え物、炒め物、煮物など、様々な料理でお楽しみいただけます。

また、イタドリは地方によって呼び名や調理法が多岐にわたり、そのまま生で食べる以外にも、酢の物、サラダ、納豆和え、ジャム、天ぷらなどに利用されます。また、短冊状に切って肉や魚と煮付けたり、即席漬けや塩漬けにして保存食とすることもあります。

高知県ではイタズリと呼ばれ、皮をむいて塩もみし、炒めてから調味料で味付けして鰹節をかけて食べられています。また、シュウ酸を効果的に除去するため、苦汁や苦汁成分を含んだあらじおでイタドリを揉むという独特のした処理法も用いられています。このように、地域の知恵と工夫によって、イタドリは長年にわたり身近な山菜として親しまれてきたのです。

しかし欧米ではこうした習慣がなく、やはりイメージの影響力は非常に大きいもので、イタドリの食用利用は避けられています。

理由②:食べられるのはごく短い期間だけ

イタドリを美味しく食べられるのはほんの短い時期に限られます。若くて柔らかい時期を逃してしまうと、すぐに筋っぽくなり、硬くなってしまうのです。そのため、食べようとしたときにはすでに手遅れということが多くあります。このように、タイミングを正確に見極める必要があり、食用として定着させるにはハードルが高いのが現状です。

なお、日本でも同様にシュウ酸を多く含むため下処理に手間がかかる、食べられる時期が限られている

長距離の輸送や大規模な流通にも向いていなため、全国的には市場にほとんど流通していません。東北や四国など一部地域では昔から食べられていますが、都市部では知名度が低いため、需要が限定的です。

現在消費されているイタドリの殆どは山採りで、春の短い期間に限り、道の駅や地方の産直市場、ネット通販で取り扱われる程度です。しかし、近年、シカの食害や環境の変化などにより、太く商品価値の高いものの確保が困難になってきており、効率的な栽培化への要望が高まってきています。

理由③:除草剤が使われている可能性がある

駆除が非常に難しいイタドリは、多くの場所で長年にわたり、除草剤を繰り返し使って対処されています。そのため、野生のイタドリを勝手に採って食べることには大きなリスクがあります。特に北米やヨーロッパでは、業者が除草剤を散布している場所が多く、素人が安全かどうかを見極めるのはほとんど不可能です。

イタドリに使われるラウンドアップなどのグリホサート系の除草剤は十分な効果を得るには、生育期間を通じて2から3回にわたって繰り返し散布する必要があります。それでも地下茎は地中で生き続け、突然再び成長することも珍しくありません。

こうした事情から、イタドリが除草剤の処理を受けていないと確信できない限り食べるのは非常に危険です。除草剤の残留は人体に悪影響を及ぼす可能性があるため安易に採取して食べることは避けたほうが良いとされています。

理由④:法律で厳しく管理されているため、自由に持ち運べない

イタドリは法律でも厳しく管理されており、自由に持ち運んだり流通させたりすることができません。例えばイギリスでは、イタドリは管理廃棄物として分類されており、許可なく運搬や処分を行うことが法律で禁止されています。

そのため、「山で採ってきて市場で売る」や「ネットで流通させるといった行為」は違法となってしまいます。食用として販売するためには、非常に厳しい規制をクリアしなければならず、こうした法律の壁があることでビジネスや文化としての食用利用が広がるのは難しいのが現状です。

未来の可能性

イタドリは食用のみならず、昔からさまざまな用途に利用されてきました。例えば、若葉は止血や鎮痛効果があるとされ、擦り傷に当てる民間療法として親しまれてきました。

さらに、根にはアントラキノン誘導体のポリゴニンが含まれており、乾燥させた虎杖根(こじょうこん)は便秘や月経不順の改善、咳の鎮静に使われるなど、薬用としての価値が知られています。日本では、こうした医薬品としての作用があるため、イタドリの根を食品として利用することは認められておらず薬機法の規制がかかることで流通が制限されています。

一方、ヨーロッパの一部の国々では根から抽出されるレスベラトロールを含むサプリメントが、健康志向の市場で注目されています。レスベラトロールは抗酸化作用や抗炎症作用を持つとされており、アンチエイジングや生活習慣病の予防に効果が期待されています。

ただし、イタドリは強い繁殖力を持ち、根の断片からも簡単に再生するため、露地での無管理な栽培は避けられています。そのため、栽培は管理された環境下で行われ、自然環境を守るための規制が厳しく設けられているのが現状です。

それでも、イタドリの食用としての可能性は十分にあります。正しい知識が普及し、安全な採取方法が広まれば、イタドリが問題植物ではなく貴重な資源として認識される日が訪れるかもしれません。

この記事はYouTubeの動画でも見ることができます。

コメント