ヒグマは日本列島最大の哺乳類であり、現在では北海道にのみ生息しています。本州では陸生大型動物がニホンジカ、ニホンカモシカ、ツキノワグマの3種しか確認されていません。本記事では、なぜ本州にヒグマがいなくなったのか、その理由を詳しく解説していきます。

ヒグマの広範な生息域

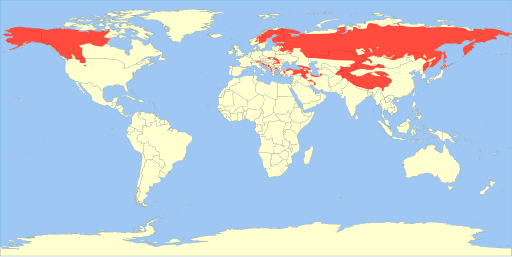

ヒグマはヨーロッパからアジアにかけてのユーラシア大陸、北アメリカ大陸に広く分布しており、その範囲は温帯からツンドラ気候まで及びます。現存するクマ属の中で最も広い分布域を持ち、過去には地中海沿岸やメキシコ湾岸などの温暖な地域にも生息していました。このことから、ヒグマが暑さに弱いわけではなく、人間による開発や乱獲によって北方へ追いやられたのだと考えられています。

亜種は北アメリカ北西部のハイイログマやアラスカのコディアックヒグマ、ヒマラヤのヒマラヤヒグマなど合計15種程度が確認されており、北海道のエゾヒグマもその1種です。

本州にかつて存在した巨大ヒグマ

化石の研究によって、かつて本州全域にヒグマが生息していたことが明らかになっています。さらに、本州のヒグマは北海道のものよりも大きかったことが判明しています。しかし、日本列島の高温多湿な気候や酸性土壌の影響で化石に残存するDNAの保存状態が悪く、本州のヒグマ化石は10個未満しか発見されていません。このため、進化の歴史や系統についての研究は長らく困難でした。

北海道と本州を隔てる「ブラキストン線」

津軽海峡は現在の水深が130メートル前後と深く、寒冷期で海水面が低下した場合でも陸橋が形成される可能性は低いとされています。この津軽海峡が動物相の分布境界線であり、「ブラキストン線」として知られています。そのため、北海道と本州間の動物の移動は非常に稀です。

従来の説では、本州のヒグマは朝鮮半島経由で渡来したと考えられてきましたが、最新の研究によってこの考えが覆されることとなりました。

最新研究による新たな知見

山梨大学の研究グループは群馬県と埼玉県で発見されたヒグマ化石の放射性炭素年代測定を行い、それらが約3万2,500年前と1万9,300年前のものと判明しました。さらに、ミトコンドリアDNA解析によって、本州のヒグマが北海道や他地域の系統とは異なる未知の系統であることが示されました。この未知の系統は約16万年前に道南のヒグマグループと分岐したことが判明し、これによって本州には少なくとも2回以上にわたりユーラシア大陸からヒグマが渡来したことが示唆されています。

ヒグマの絶滅原因

本州のヒグマは北海道のものより約1.23倍大きく、肉食性が強かったことが安定同位体比の濃度分析で明らかになっています。当時の本州には大型哺乳類が豊富に生息しており、本州のヒグマはそれらを捕食していたと考えられます。

しかし、後期更新世の最終氷期以降の温暖化により植生や環境が大きく変化し、それに伴い大型植物食哺乳類が絶滅しました。その結果、ヒグマも食料の減少に直面し絶滅に至った可能性が高いと考えられます。また、ヒトの渡来がヒグマの絶滅に影響を及ぼした可能性もありますが、具体的な証拠はまだ発見されていません。

本州からヒグマがいなくなった理由は、複数の要因が絡み合った結果だと考えられます。これらの研究は、過去の生態系や環境変遷を理解する上で重要な役割を果たしています。

日本のツキノワグマやヒグマについて、もっと深く、正しい知識を身につけてみませんか?

山﨑晃司氏監修『にっぽんのクマ』は、日本に生息するクマの「すべて」がわかる一冊です。

近年、クマにまつわるニュースが増え、注目度が高まっています。日本には多くの野生のクマがいて、実は身近な存在と言えます。この本を読むことで、ツキノワグマとヒグマの違い、行動、能力、さらには人間との関わり、環境の変化、被害、身を守る方法、駆除、共存といった多岐にわたるテーマを学ぶことができます。

この記事はYouTubeの動画でも見ることができます。

コメント