近年、巨大なヘビの化石がインドで発見され、「ヴァスーキ」と名づけられました。科学者がこのヘビの脊椎から全長を推定したところ、これまで史上最大だと思われていたティタノボアのサイズを上回っていることがわかりました。

この記事はヴァスーキについて説明しています。

現生する最大と最長のヘビ

現生する世界で最も体重が重いヘビはアマゾン川流域に分布するオオアナコンダで、これまでに正確に記録された最大の個体は227kgありました。

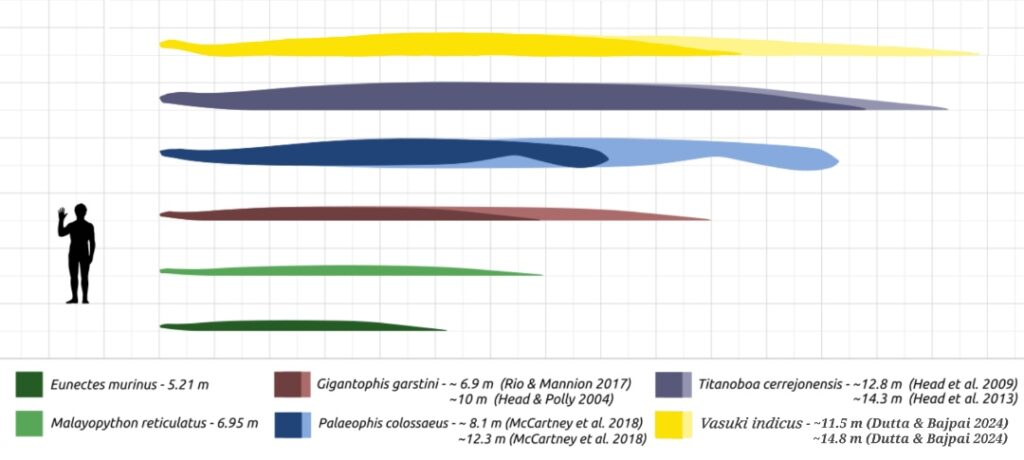

一方、世界最長のヘビはインドや東南アジアの熱帯雨林に生息するアミメニシキヘビで、最大全長が7m以上になります。ギネス世界記録認定されている世界最長のアミメニシキヘビは、アメリカ・ミズーリ州カンザスシティで飼育されていた「メデューサ」という名の個体で全長が約7.62m、体重が136kgありました。また、非公式なものだと全長9.9mという記録があります。

ティタノボア

しかし、これら現代のものよりはるかに巨大なヘビが過去には存在していました。約6,000~5,800万年前の暁新世に生息していたティタノボア(Titanoboa)はヘビの属のひとつで学名は「巨大なボア」を意味します。

ティタノボアは2009年に国際科学者チームの遠征によって、28個体の化石がコロンビアのラグアヒーラ県にある炭鉱内から発見されました。そして、この脊柱の化石を現存するヘビと比較した結果、おそらくは最大14.3mまで成長し、体重は約730~1,135kgであると推定されました。

これまでティタノボア属はこのTitanoboa cerrejonensis、1種のみが知られており既知の種の中で史上最大のヘビでした。

ヴァスーキの発見

それが近年、古生物学者は4700万年前にさかのぼる、大型観光バスとほぼ同じ長さの巨大なヘビの化石を発掘したのです。

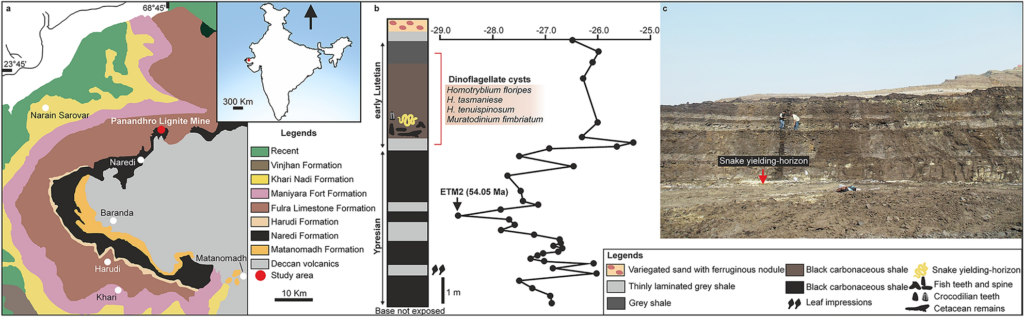

インドのグジャラート州の褐炭鉱山から発見されたこのヘビはインド神話に登場する長大な胴体を持つ蛇の神にちなんでヴァスーキ・インディカス(Vasuki Indicus)と名づけられました。

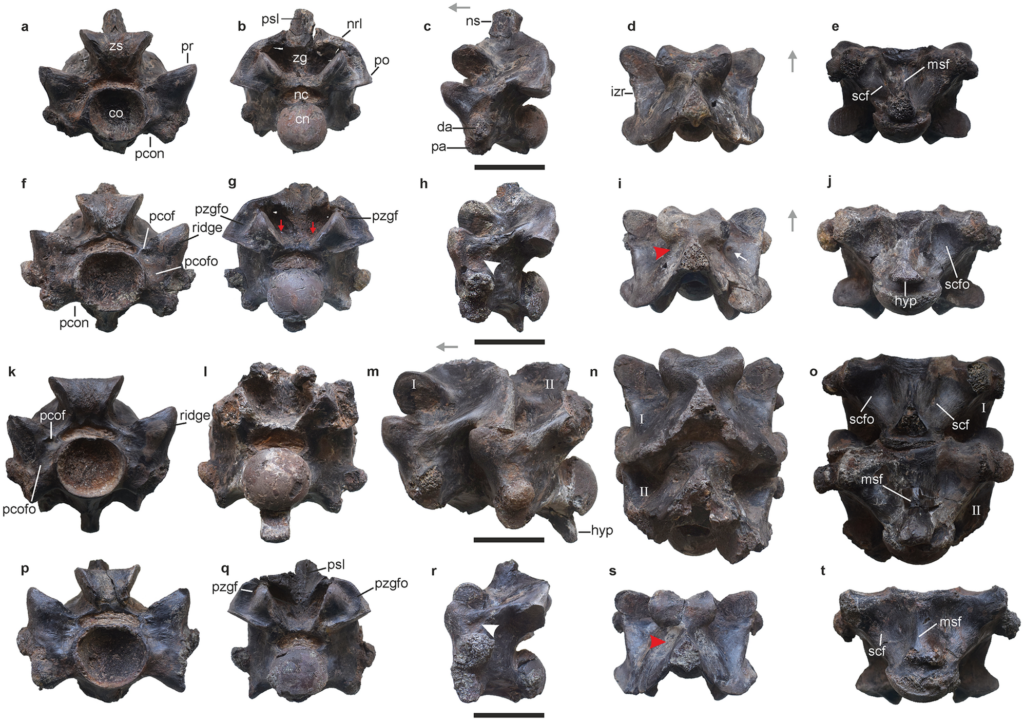

研究チームは保存状態の良い脊椎の化石27個を発見しており、最大の椎骨の幅は11cmあったと研究リーダーのデバジット・ダッタ氏は説明しています。

彼らは現生のヘビのデータと既知の化石記録からこの脊椎を比較し、ヴァスーキの実際のサイズをモデル化しました。これにより、このヘビの長さは10.9~15.2mあると推定されたのです。

このように、ヴァスーキはティタノボアよりも大きかった可能性があることがわかりました。

マッツォイア科の繁栄

ヴァスーキは白亜紀から更新世後期に栄えた、原始的なヘビのグループであるマッツォイア科に分類され、その中でも最も原始的な祖先のひとつでした。

かつての地球にはゴンドワナ超大陸と呼ばれる、現在のアフリカ大陸、南アメリカ大陸、インド亜大陸、南極大陸、オーストラリア大陸や、アラビア半島、マダガスカル島を含んだ巨大な大陸が存在していました。そしてこのゴンドワナ超大陸が分裂してインド大陸が孤立した約8800万年前に、マッツォイア科のヘビはインドで生まれたと考えられています。

更にその後のおよそ5000万年前、インド大陸がアジアと衝突し、ユーラシア南部を通じて北アフリカとの陸地のつながりが形成されたことにより、マッツォイア科のヘビは各地に分散して進化することができました。彼らは3400万年前までにヨーロッパを経由してアフリカに到達しています。

こうしてマッツォイア科のヘビはアフリカ、ヨーロッパ、南米、インド、オーストラリアを含む広い地理的範囲に生息し、繁栄することができたのです。

ヴァスーキが巨大になれた理由

それではなぜヴァスーキはこれほどまで巨大になれたのでしょうか?

ヴァスーキが生息していた当時のインドの気温は約28度で、彼らはこの温暖な環境で進化していました。ヘビのような変温動物は自らの体温が外部の温度に依存するため、暖かいと活発に動くことができる一方、寒くなると動けなくなってしまいます。そして、周囲の平均温度は体のサイズにも影響し、温度が高いほどヘビは巨体を維持することができます。

それと同時に、当時のインドではヴァスーキを脅かす天敵が存在していなかったうえ、狩猟や生息地の開発を行う人間もまた誕生していなかったため、巨大化が可能だったと考えられています。

このように、気温が高いとヘビやその他の冷血動物は巨大化するのですが、現在の気候は気温の上昇が速すぎるため現生のヘビが過去ほど巨大になることはないとダッタ氏は説明しています。

ヴァスーキの生態

このような巨大なヘビが現代にいなくててよかったとお思いでしょうが、実際、ヴァスーキはそれほど俊敏な捕食者ではなかったようです。

ヴァスーキの化石は湿地の湖沼堆積物から見つかっています。このように、現在、ヴァスーキが発見されたカッチ地方は乾燥した土地ですが、当時は森林に覆われた沼地が広がっており、彼らはこの場所で繁栄していました。

ちなみに、現生のニシキヘビ科のヘビも同様の生息環境で見ることができます。

また、科学者がヴァスーキの椎骨の形態を近縁のマッツォイア科のヘビや現生のニシキヘビ科のヘビと比較した際、陸棲あるいは半水棲の生態だったことがわかりました。このように、ヴァスーキはティタノボアのような他の大型のヘビとは異なり、おそらく水生動物ではなかったようです。

彼らはその脊椎の形態や巨体から俊敏に獲物を追うことはできず、水中を泳いだり、木に登ったりすることもほとんどなかったと考えられています。

そのため、ヴァスーキは現代のボアやアナコンダのように待ち伏せしたのちに、獲物を体に巻き付けて締め殺していたようです。

ヴァスーキが具体的に何を食べていたのかはまだわかっていません。ただし、このヘビの化石はナラディー層と呼ばれる地層から産出しており、この層からはナマズ目の魚類や、カメやワニ、および初期の鯨類の化石も見つかっているため、これらがヴァスーキの餌食になった可能性があります。

研究チームは今後、椎骨に含まれる炭素などの成分を分析することで、どのような生物を捕食していたかを明らかにしていきたいと語っています。

この記事はYouTubeの動画でも見ることができます。

コメント