腕を怪我したとき、もし切り落としてもまた生えてきたら、どれほど助かることでしょう。巻き爪になってしまったときでも、指ごときれいに生え変われば、悩むこともありません。

しかし現実には、人間の体は失った四肢を自力で再生することはできません。

ではなぜ、人間はトカゲやサンショウウオのような再生能力がないのでしょうか。本記事はその理由について、科学的な背景も交えて詳しく解説しています。

驚異的な再生能力を持つ生き物たち

自然界には、驚くほど高い再生能力を持つ生き物が数多く存在します。

トカゲの一部は敵に捕まったときなどに自ら尻尾を切断し、その後、再生する能力を持っています。また、ウーパールーパーとして知られるメキシコサンショウウオも特筆すべき存在です。この生き物は手足はもちろん、鰓や心臓の一部まで再生することができます。

そして、ギボシムシという小さな海洋無脊椎動物は、頭や内臓、神経系など体のどの部分を切断されても、わずか15日ほどで完全に再生して元通りになります。

このように、爬虫類、両生類、一部の無脊椎動物は驚異的な再生能力を持っています。

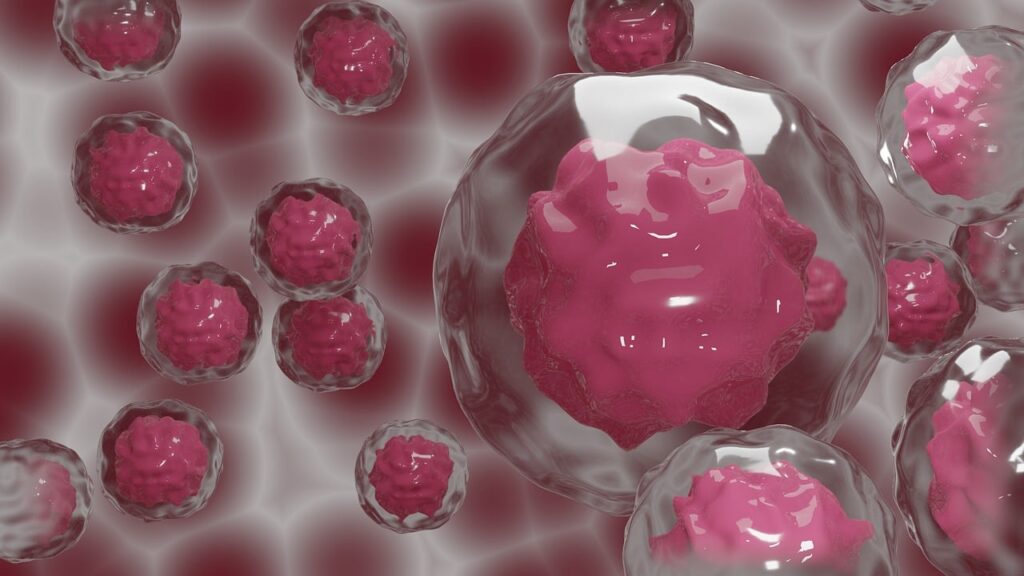

彼らに共通しているのは、傷ついたときに細胞がいったん初期化され、未分化という万能な状態に戻ることで、失われた部位を再び作り直せることです。このとき、形成される細胞の塊を再生芽と呼びます。

哺乳類や鳥類は再生できない

一方で、人間を含む哺乳類や鳥類には、こうした高い再生能力は見られません。軽い傷や皮膚の再生、肝臓の一部の再生は可能ですが、手足や重要な臓器を丸ごと再生することはできません。

ではなぜ、人間は彼らのような能力を失ってしまったのでしょうか。実は、人間の体にも再生の潜在能力は存在していることが分かってきています。しかし、その力は進化の過程で抑制され、活用できなくなったのです。

その理由は主に三つあります。

人間が再生能力を失った3つの理由

1. 細胞の成熟による再生能力の喪失

まず第一に、細胞が成熟すると再生能力が低下することです。

ウーパールーパーやギボシムシの細胞は、傷ついたときに未分化状態に戻り、そこから新しい組織を作り直すことができます。未分化というのは、細胞がまだ何者にもなっていない状態のことを意味します。生まれたばかりの細胞は、どんな細胞にも変化できる能力を持っています。

ウーパールーパーやギボシムシの細胞は、怪我をしたとき未分化に戻り、必要な細胞に作り替えて傷口を完全に再生できます。

しかし、人間の場合、成長とともに細胞は特定の役割に固定され、成熟した細胞は再び未分化の状態に戻ることが難しくなります。このため、人間は傷をふさぐことはできても、手足そのものを再生することはできないのです。

2. 傷の修復が瘢痕化に偏っている

次に、傷の修復が瘢痕化に偏っていることが挙げられます。

瘢痕化とは傷ついた組織が元通りに再生されるのではなく、傷跡として固い繊維組織で修復される現象です。簡単に言うと、元の機能や形を完全に取り戻さず、とりあえず塞いでしまう修復のことです。

ウーパールーパーの場合、傷口は細胞の塊である再生芽に変わり、そこから失われた部位が作り直されます。しかし、人間の場合、免疫系が傷口に瘢痕組織を形成し、再生ではなく傷のふさぎ込みを優先してしまいます。この反応は外敵からの感染を防ぐ点では有利ですが、その代わりに再生能力を犠牲にしているのです。

3. 再生能力とがん抑制のトレードオフ

最後に、再生能力とがん抑制の間にはトレードオフの関係があることも重要です。

これは、ある能力を得るためには別の能力を犠牲にしなければならないという進化のジレンマを意味します。つまり、再生能力を高めると細胞の活発な増殖が促され、同時にがんのリスクも高まる可能性があります。一方、人間は進化の過程で、がんのリスクを抑えるために再生能力を犠牲にしてきたと考えられています。

人間が再生能力を犠牲にしてまでがん抑制を優先したのは、進化の過程で生存戦略として細胞分裂を厳しく制御する必要があったからです。複雑な構造と長寿命を持つ人間は、再生によって必要以上に細胞分裂が起こり、それががん化するリスクを高めることを避けようとしました。

つまり、分裂しすぎるくらいなら、再生なんてできなくていいという割り切った進化を選んだのです。

ウーパールーパーの特異な仕組み

一方で、ウーパールーパーは再生能力を維持しながら、がんになりにくい特異な仕組みを持っていることが分かっています。

彼らが再生の際に形成する再生芽では、細胞分裂が厳密に制御されています。

また、ウーパールーパーのゲノムサイズはヒトの約10倍に達しており、遺伝子としてコードされていない、非コード領域が非常に多く含まれています。DNAの中には、タンパク質を作るための設計図である遺伝子がありますが、それ以外にもタンパク質を直接作らない領域がたくさん存在しており、これを非コード領域といいます。

この非コード領域は実は遺伝子の働きを調節したり、細胞の動きをコントロールしたりする重要な役割を持っていることがわかってきています。これらの領域が再生やがん抑制の調節に関与している可能性も指摘されています。

さらに注目すべきは、がん抑制に関わる細胞内メカニズムの強さです。ウーパールーパーの細胞は、細胞増殖を慎重にコントロールしており、がん化しにくい性質があります。過去の研究では、彼らの細胞環境が哺乳類の細胞分裂を抑制する効果を持つことが示されています。

このように、ウーパールーパーは高い再生能力とがん化の抑制を両立する、非常に興味深い生き物です。のんびりした見た目とは裏腹に、その細胞レベルでは極めて高度な生物学的制御が行われているのです。

ウーパールーパーの研究が切り拓く未来

ウーパールーパーが持つ高度な再生能力とがん抑制の仕組みは、まさに生物学の奇跡とも言えるものです。そのため、現在、彼らの遺伝子や細胞制御のメカニズムを解明しようとする研究が世界中で進められています。

特に、イェール大学の研究チームはウーパールーパーの再生に関わる遺伝子を2つ特定し、ゲノム編集技術を用いてその働きを検証することに成功しました。

最初に述べた通り、人間にもウーパールーパーと類似した再生関連の遺伝子が存在していることが判明しているため、それらを適切に活性化できれば、人間の再生能力を引き出す可能性があると期待されています。

もちろん、ウーパールーパーのゲノムは人間の約10倍という膨大な情報量を持っているため、その解析と応用には技術的な課題も多く残されていますが、再生医療の分野ではすでに脳梗塞や脊髄損傷などの治療法開発に役立つモデルとして注目されています。

つまり、ウーパールーパーの秘密がさらに解き明かされれば、人間が失った器官や組織を自ら再生できる未来が現実のものとなるかもしれないのです。

かつてはSFの世界だけの話だった自己修復する人間が、科学の進歩によって現実になる日も、そう遠くはないのかもしれません。

生物の不思議に興味を持たれた方へ

生き物には再生能力のように、驚くべき不思議な力が数多くあります。そうした生態をより深く知りたい方には、ナショナル ジオグラフィック日本版の定期購読がおすすめです。

定期購読なら最大13%OFFで、お得にご自宅まで届けてもらえます。

1888年の創設以来、世界最大規模の会員制・非営利団体であるナショナル ジオグラフィック協会は、大自然の脅威や神秘だけでなく、古代遺跡の発見や未知の世界への冒険など、数々の歴史的プロジェクトを誌面で紹介してきました。

その魅力を日本の読者向けに紹介しているのが「ナショナル ジオグラフィック日本版」です。オールカラーの誌面は迫力があり、読む人を引き込みます。

さらに、美しい写真とともに、環境破壊や異常気象、人権問題、世界各地の紛争など、普段の生活では触れることのない現実にも迫っています。

この記事はYouTubeの動画でも見ることができます。

コメント