バッタやイナゴが大量発生して農地や作物に甚大な影響を与える蝗害は、 アフリカ、中東、南アジアなどで現在も大きな問題になっています。 例えば2020年には、アフリカ東部で数千億匹のサバクトビバッタが発生し、 大規模な農業被害を引き起こしました。 アメリカでも18世紀から19世紀にかけてたびたび蝗害が発生しており、 特に1875年に起きたロッキートビバッタによる蝗害は 史上最大規模として知られています。 しかし、1902年以降、アメリカでは蝗害が一度も発生していません。 これは一体どうしてでしょうか? 本記事はアメリカで蝗害が二度と発生しない理由について解説しています。

蝗害が起きる仕組み

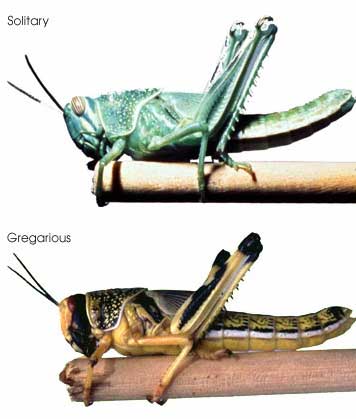

蝗害はバッタやイナゴが大量発生し、農作物を食い尽くすことで引き起こされる自然災害です。 その仕組みはバッタの相変異という現象に基づいています。 動物における相変異とは、主として昆虫において、 さまざまな生活条件、特に個体群密度の変化によって、異なる姿と習性をもつ個体が生じることです。 通常、バッタは孤独相と呼ばれる単独行動をとりますが、個体密度が高まると群生相に変化します。 この群生相ではバッタの外見や行動が変わり、食欲が増し、 広範囲を移動しながら作物を食べ尽くすようになります。

世界での被害の現状

蝗害は特にアフリカ、中東、南アジアで深刻な問題となっています。 2020年には、アフリカ東部でサバクトビバッタが大量発生し、 1平方キロメートルあたり約4,000万匹が確認されました。 この大群は1日で3万5,000人分の食料を消費するほどの規模で、 ケニアやエチオピア、ソマリアなどで甚大な被害をもたらしました。

また、パキスタンやインドでも同様の被害が報告されており、 農作物の損失が経済や食糧安全保障に大きな影響を与えています。 これらの地域では、殺虫剤の散布やドローンを活用した監視活動が行われていますが、 完全な防止には至っていません。

アメリカでの蝗害の歴史

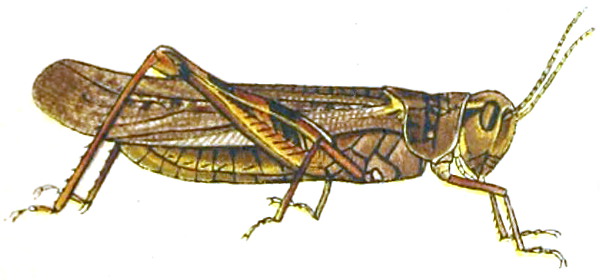

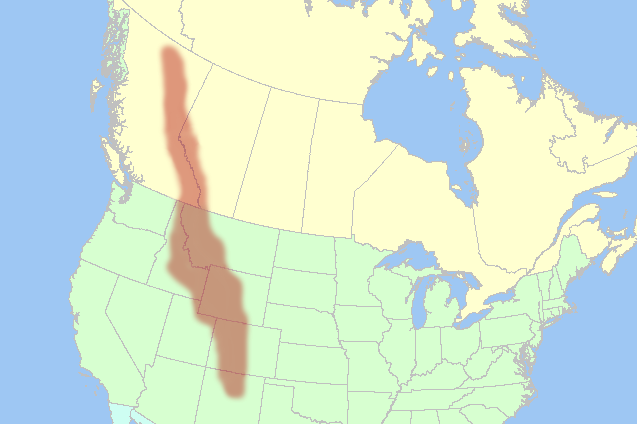

世界ではこれまでに10種類以上のバッタやイナゴが大規模な蝗害を引き起こしたことが知られていますが、 北米大陸ではロッキートビバッタの1種のみしか確認されていません。 このバッタはバッタ目バッタ科フキバッタ亜科に分類されるトビバッタの一種で、 成虫の体長はおよそ20から35ミリメートルと比較的小型です。 特徴的なのは長く発達した翅で、これによって長距離の移動が可能になります。 ロッキートビバッタは主にロッキー山脈の東側斜面に位置する 標高600メートルから3000メートルの乾燥地帯に生息していました。

古くはメイン州で1743年から1756年にかけて、 またバーモント州では1797年から1798年にかけてロッキートビバッタによる蝗害が確認されています。 メイン州とバーモント州は北米大陸東部に位置しています。 つまり、ロッキー山脈周辺で発生した彼らは、 そこから風に乗って何日もかけて東部にまで移動してきたのです。

19世紀に入ると西部開拓時代を迎え、 ロッキートビバッタの生息に適した西方へと農地が開拓されていったことから、 農業に与える蝗害の影響は深刻化しました。 程度に差はあるものの、1828年、1838年、1846年、 および1855年に大発生が確認されており、西部全域にその影響が広がったとされています。 1856年から翌57年、および1865年にはミネソタ州に、 また1856年から1874年の間には度々ネブラスカ州にも蝗害が発生していました。

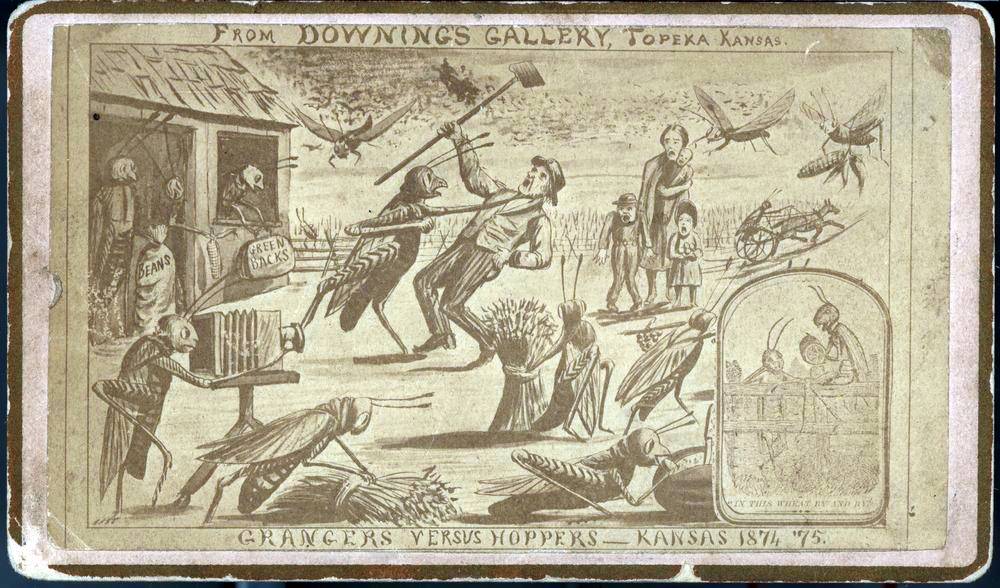

大規模な発生が最後に確認されたのは1873年から1877年で、 コロラド州、カンザス州、ミネソタ州、ミズーリ州、ネブラスカ州を含む広域で蝗害が起きました。 この時の農作物の被害額は、1874年だけで2億ドルに上り、 これは2018年の消費者物価指数で換算すると44億ドル超に相当します。 ロッキートビバッタは特にムギなどの穀類を好んで食べましたが、 草や農作物だけでなく、革製品や木材、羊毛なども食べることがありました。 また、ごく稀に服を着た人間の背面を襲うこともあったそうです。 そのほか、線路に轢かれた大量のバッタのせいで、列車が滑って停止することもありました。

史上最大の蝗害「アルバート大群」

1875年に発生した大規模な蝗害は、特にアルバート大群として知られています。 これはギネス世界記録によると、約12兆5千億匹にも及ぶと推定され、 史上最大規模の動物群とされています。 なお、2004年に公表された別の推計では、3兆5千億匹であったとの説もあります。 証言によると、ロッキートビバッタの群れは地上1マイル(約1.6km)の高さを5日間途切れることなく通過したとされています。 この分析結果から、大群の規模は横幅約177キロメートル、 長さ約2,897キロメートルの帯状だったと推測されています。 これは日本列島を丸ごと空からすっぽり覆うようなサイズです。 ある農家は、「巨大な雲のようでありながら吹雪のようでもあり、 その影響で蒸気が陽光を遮るようだった」と語りました。 また別の農家は、「巨大な雪片が空気を満たした大吹雪のようだった」と表現しています。

駆除の試み

ロッキートビバッタの駆除方法は多岐に渡り、火薬を使用したり、 塹壕を掘って焼却処分したりといった手段がとられました。 また、馬の背中に「ホッパードーザー」と呼ばれる鋤を取り付けて地面を掻き出し、 跳ねるバッタを毒液や燃料の入った鍋に叩き落とす方法も試みられました。 さらに、掃除機のような機械を使って吸い取る方法も導入されましたが、 いずれの手段も効果は限定的で、大規模な被害を完全に食い止めるには至りませんでした。

なお、ミズーリ州政府所属で、ロッキートビバッタ対策の第一人者として知られる昆虫学者、ライリーは バッタを塩コショウで味付けしてバターで炒めるレシピを考案しています。 このレシピは一般には受け入れられたものの、 「このおぞましい生物を食べてもすぐに腹が減るだけだ」という反応もありました。

1877年、ネブラスカ州議会は16歳から60歳の者に、繁殖期中の最低2日間の駆除作業を義務付ける 「グラスホッパー法」を制定し、違反者には10ドルの罰金を科しました。 同年、ミズーリ州はロッキートビバッタの駆除量に応じ、 1ブッシェル(約35リットル)あたり3月は1ドル、4月は50セント、 5月は25セント、6月は10セントの懸賞金を支払う制度を導入し、 他のプレーリー地帯の州でも同様の制度が採用されています。

また、ロッキートビバッタの被害が深刻化したことを受けて、 アメリカ連邦議会は昆虫学委員会を内務省のもとに設立しました。 この委員会は主にバッタの調査と対策を目的としたものです。

突然の絶滅

昆虫学委員会が発足したちょうどその頃、 多雨に見舞われたことからロッキートビバッタは自然減少したものの、 当時の昆虫学者たちは次の干ばつを契機に大発生が再来すると予測していました。

アフリカや中東に生息するサバクトビバッタは、強い雨やサイクロンが降って一気に植物が生い茂ると 食べ物が急に豊富になって繁殖が爆発的に進み、その結果、群生相に変化し、大量発生します。 一方のロッキートビバッタの大発生は干ばつがトリガーとなると考えられています。

しかしその後、ロッキートビバッタはなぜか世代交代のたびに繁殖数が減少し、 大発生の地域はロッキー山脈から徐々に離れていきました。 こうして、カナダ南部で1902年に目撃されたのを最後に、 アルバート大群から30年も経たずに完全に絶滅してしまったのです。

この突然の消滅は現代の殺虫剤や工業的農業技術が登場する以前に起こったものであり、 さらに絶滅した当時もグレートプレーンズの大部分はまだ自然のまま残されていました。 したがって、もし人類がロッキートビバッタを絶滅させたとすれば、 それは意図的ではなかったとしか言いようがありません。 言い換えれば、経済昆虫学の歴史において最も華々しい成功と言える 農業害虫の唯一の完全駆除は、全くの偶然だったのです。

それでは一体なぜ北米の広範囲にわたって蔓延し、 深刻な問題を引き起こしていたロッキートビバッタが 突然姿を消してしまったのでしょうか? ロッキートビバッタの突然の絶滅は、21世紀に入った現在でも 「北アメリカ大陸における生態学上の大きな謎」として語り継がれており、 その理由についてはさまざまな説が提唱されてきました。

絶滅の謎を解く様々な説

バイソンとの関連性

ロッキートビバッタの絶滅は、バイソンの個体数の減少と関連しているという説があります。 数千年にわたり、数百万頭のバイソンがグレートプレーンズを闊歩していました。 彼らは移動の過程で土壌を踏み荒らし、植物を食い荒らし、糞尿で土地を肥沃にしました。 その結果、栄養分が豊富で植生の少ない、かき乱された土壌が形成され、 バッタが産卵するのに理想的な環境となりました。 ロッキートビバッタは産卵のために、 特定の種類のかき乱されていない砂質またはローム質の土壌を必要としていました。 メスはこのような土壌に豆状の卵を産み付け、 一回の産卵で100匹程生まれてきます。 バイソンの移動は、背の高い草や低木が占領するのを防ぎ、 このようなひらけた生息地を維持するのに役立っていました。 しかし、19世紀、入植者の商業的な狩猟と西方への拡大により、バイソンは絶滅の危機に瀕しました。 バイソンがいなくなったことで、草原の生態系は急速に変化し始め、 背の高い草が広がり、バッタにとって好ましい生息地は消滅してしまったという訳です。

ムラサキウマゴヤシ説

ムラサキウマゴヤシが犯人だった可能性も指摘されています。 1800年代半ばから後半にかけて、グレートプレーンズ全域の入植者たちは、 家畜の飼料作物としてムラサキウマゴヤシを栽培し始めました。 ムラサキウマゴヤシは干ばつに強いうえ、栄養価が高く、 痩せた土壌でも問題なく生育するため、非常に重宝されていました。 しかし、ムラサキウマゴヤシは密集した厚い植生を形成するため、 バッタが産卵のために土壌に近づくことを阻みます。 また、在来種のイネ科植物や小麦などの作物だと収穫後に土壌がむき出しになりますが、 ムラサキウマゴヤシは多年生植物です。 つまり、一年中生育し続け、ほとんど除去されることはありません。 この継続的な土壌の被覆により、バッタの大規模な繁殖地が消滅した可能性があります。 また、一部の研究では、ムラサキウマゴヤシはロッキートビバッタの幼生にとって 有害だった可能性があることが示唆されています。

別の種として現存しているという説

ロッキートビバッタは絶滅したのではなく、 孤独相のバッタが環境の変化に適応して大群を形成した結果であり、 形を変えただけだという主張もありました。 しかし、ミトコンドリアDNAの解析により、 ロッキートビバッタは独自の種で、現在では絶滅したと結論づけられています。

その他、ネイティブアメリカンによる野焼きが減少した説や、 気候の変化説などが提唱されてきました。 しかし、これらの要因はいずれも納得のいく説明には至りませんでした。

ロックウッド氏の説

その一方で、昆虫学者のジェフリー・ロックウッド氏の理論は、 現在もっとも妥当な解釈として広く受け入れられています。

ロックウッド氏はバイソンやムラサキウマゴヤシの影響には触れず、 代わりにオオカバマダラとの類似性を指摘しています。

オオカバマダラはタテハチョウ科、マダラチョウ亜科に分類されるチョウの一種です。 この種は絶滅の危機に瀕している一方で、 秋に渡りをする時期に集団で飛び、 時には木の全体を覆いつくすほどの大群が見られることでも知られています。 それでは、これほど多く観察されるこの種が、なぜ絶滅の危機に瀕しているというのでしょうか?

オオカバマダラは毎年夏に北上した後、メキシコの奥地の山岳地帯で越冬しますが、 このように北米全土に分布しているものの、 越冬のために戻ってくるのは森林の限られたわずかな場所だけなのです。 そのため、森林が伐採されてしまえば、この美しい蝶は数週間で絶滅する可能性があるとされています。

ロックウッド氏は、ロッキートビバッタもオオカバマダラと同様の習性を持っていた可能性を指摘しています。 彼はロッキートビバッタが冬になるとワイオミング州やモンタナ州の限られた渓谷に戻り、 そこで卵を産み繁殖していたと考えました。 このように、ロッキートビバッタは大発生の合間には、 限られた渓谷に身を潜めるという特徴があり、生涯の一時期には極めて脆弱だった可能性があります。

そして、まさにその場所こそが、開拓者たちが農業に最適だと判断した渓谷だったのです。 彼らは渓谷を農地に変え、小川を灌漑用に利用し、 河川沿いの地域で牛や羊を放牧しました。 また、ビーバーが築いたダムを撤去することで、土地の利用効率を高めようとしました。 これにより、開拓者たちは知らず知らずのうちにロッキートビバッタの卵を耕し、 バッタの脆弱な時期に効果的な駆除を行うこととなりました。 その結果、ロッキートビバッタにとってオオカバマダラの越冬地に相当するような生息環境が破壊され、 絶滅へと追い込まれたのです。

この理論が示唆する興味深い点は、 群生相の形成がロッキートビバッタのライフサイクルにおいて 定期的に発生すると仮定していることです。 これは、食料が不足したときのみ群れをなすサバクトビバッタとは異なります。

まとめ

アメリカのモンタナ州に位置する「グラスホッパー氷河」は その名の通り、氷河内に大量のバッタの死骸が含まれていることで知られています。 これは、過去の蝗害の際に風で運ばれたバッタが氷河に取り込まれた結果形成されたものです。 このバッタを詳しく調査することで、 ロッキートビバッタの絶滅の謎が完全に解明される日が訪れるかもしれません。

この記事はYouTubeの動画でも見ることができます。

参考:

コメント