オーストラリアと南極の中間に、タスマニア州に属する世界自然遺産の無人島、マッコーリー島が浮かんでいます。

このマッコーリー島では約15年前まで外来種によって生態系が深刻に破壊され続けていました。

かつて島に持ち込まれたネコは、次第に固有の海鳥を狙うようになり、年間およそ6万羽が捕食されていたと推定されています。

このネコは2000年までに完全に駆除されましたが、今度は天敵を失ったウサギが爆発的に増殖し、島の植生が広範囲にわたって食い荒らされることになったのです。

草地が完全に消失した地域も現れ、土壌の浸食や水質の悪化、繁殖地の崩壊などが生じ、生態系全体に深刻な影響を与えました。

さらに、ハツカネズミやクマネズミも島に定着しており、海鳥の卵やヒナを捕食することで繁殖成功率を著しく低下させていました。

ピーク時にはウサギの個体数が30万匹に達し、数え切れないほどのネズミ類を含めた外来哺乳類の影響は、島の生態系を壊滅寸前まで追い込んでいました。

しかし驚くべきことに、現在ではこれらの外来種はすべて根絶されています。

2007年から始まった「マッコーリー島有害動物根絶計画」によって、ウサギとネズミの駆除が徹底的に行われ、2014年には完全な根絶が達成されたと報告されたのです。

これは世界でもほとんど例のない、離島の生態系が短期間で奇跡的に回復した例として注目に値します。

本記事はこの奇跡的な駆除がどのように行われたのか、そしてその後の島の変化について詳しく説明しています。

マッコーリー島とは

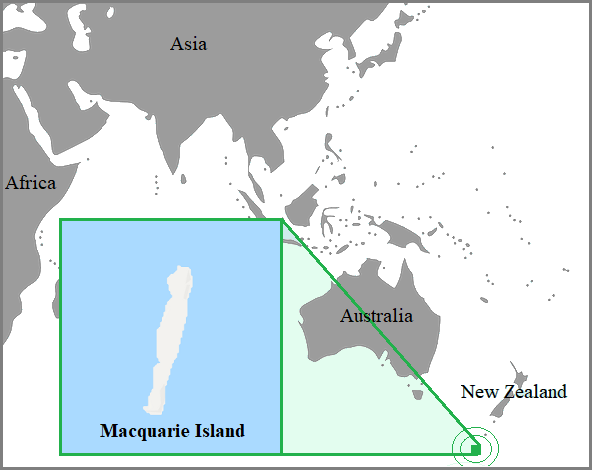

マッコーリー島はオーストラリア南東部のタスマニア州に属し、面積はおよそ128平方キロメートル、長さ約34キロ、幅は最大でも5キロほどの細長い島です。

この島への定期航路は存在せず、タスマニア州のホバートから研究船で約1500キロメートル、航海に3から4日かかるほどの隔絶された場所にあります。

マッコーリー島は南極とオーストラリアの中間に位置する、風の強い孤島であり、常住の人間はいません。

島内にはオーストラリア南極局のマッコーリー島基地があるのみです。

この島の最大の特徴はその地質にあります。

マッコーリー島は地球のマントル、つまり地中深くにある岩石層が海面上に露出している、世界で唯一の場所です。

太平洋プレートとインド・オーストラリアプレートの境界に位置するため、プレートの衝突と隆起によって海底のマントルや下部地殻が押し上げられ、地表に姿を現しています。

マッコーリー島は地球の内部構造を直接観察できる生きた地質標本であり、地球誕生の記録をそのまま残す島なのです。

マッコーリー島の気候はきわめて過酷で、年間を通じて平均気温は5℃前後、強風とともに、雨・霧・あられ・雪が頻繁に降ります。

夏でも気温が10℃を超えることはほとんどなく、冬は0℃前後になり、日照時間も短く、島には木が一本も生えていません。

植生は苔類や地衣類、そしてイネ科の多年草であるタソックなど、草本植物が中心です。

そのため、景観は荒涼としていますが、そこには独自の生命の営みが息づいています。

陸上に人間や大型哺乳類がいないことから、マッコーリー島は南半球最大級の海鳥の繁殖地として知られています。

とくにオウサマペンギンは世界でも有数の繁殖規模を誇り、この島にしか生息しない固有種、ロイヤルペンギンも暮らしています。

そのほか、アホウドリ類やフルマカモメ類、オットセイ、ゾウアザラシなども多く見られます。

島の周囲の海域は、南極収束線のすぐ北に位置しており、南極の冷たい海水と北側の温かい海水がぶつかる境界付近です。

そのため、栄養塩が豊富で、海の生物が非常に多く生息しています。

プランクトンが大量に発生し、それを餌とする魚やクジラが集まる、極めて生産性の高い海域を形成しているのです。

こうした地質学的・生態学的な価値から、マッコーリー島は1997年にユネスコ世界自然遺産に登録されました。

ユネスコはこの島を「地球の内部が地表に現れた、地球進化の証人」と評しており、地質学・生態学の両面で、まさに地球の歴史そのものを語る島なのです。

外来種による生態系被害

19世紀初頭、マッコーリー島にはアザラシ猟の拠点としてヨーロッパの猟師たちが上陸しました。

彼らは長期の滞在に備えて家畜や食料を持ち込みましたが、その船には意図せずネズミが紛れ込んでいました。

こうして、ハツカネズミやクマネズミが島に定着したのです。

ネズミたちは人間の残した食料や漂着した動物の死骸を食べながら急速に増え、やがて昆虫や海鳥の卵・ヒナを捕食するようになりました。

彼らの繁殖力は凄まじく、島の小動物や無脊椎動物は次々と姿を消していきました。

その後、ネズミの被害を抑えるために、人間はネコを導入しました。

ところが、天敵のいない島でネコはすぐに野生化し、ネズミだけでなく海鳥をも狩るようになります。

マッコーリー島にはかつて、ペンギンや海鳥が何十万羽も繁殖していましたが、ネコの襲撃により巣が荒らされ、ヒナや卵が失われました。

人間が去った後もネコは生き延び、まるで支配者のように島の生態系の頂点に立ってしまったのです。

さらに事態を悪化させたのがウサギの導入でした。

1879年ごろ、猟師たちは食料の確保を目的にアナウサギを放しました。

初めは数十匹だったとされますが、爆発的に繁殖し、最盛期にはおよそ30万匹にまで増えました。

もともと島の植生は、タソックやマッコーリーキャベツと呼ばれる大型の草本植物に覆われていました。

これらは人間の背丈より高く成長し、島の斜面を安定させる役割があります。

しかし、草食動物が存在しなかったこの島では、ウサギにとってまさに食べ放題の楽園だったのです。

彼らは柔らかく栄養価の高い植物を食い尽くし、島全体を禿げ山のようにしてしまいます。

植物の根が失われた斜面は崩れやすくなり、頻発した土砂崩れはアホウドリの巣を押し流しました。

オウサマペンギンやキングペンギンの営巣地でも地滑りが起き、ルシタニア湾では数百羽のキングペンギンが一度に犠牲になったと報告されています。

こうして、ネズミ・ネコ・ウサギという三種の外来生物が、もともと昆虫や鳥だけが暮らしていた脆弱な亜南極の生態系を徹底的に破壊しました。

わずか百数十年の間に、マッコーリー島は世界遺産の荒廃した島と呼ばれるほどの姿へと変わり果ててしまったのです。

この外来哺乳類による問題が深刻化したことを受け、まず最初にネコの駆除が行われました。

1990年代後半から計画的な捕獲と駆除が行われ、最後の野生化したネコは2000年に駆除されました。

しかし、このネコがいなくなったことで、天敵を失ったウサギや齧歯類の個体数が増加したのです。

有害動物根絶計画

そこで2007年6月8日、オーストラリア政府とタスマニア州政府は共同で、「マッコーリー島有害動物根絶計画」を実施することに合意しました。

この計画の総費用は2460万オーストラリアドルで、費用は両政府が半分ずつ負担することになりました。

計画の実施はタスマニア州が主導し、科学的助言に基づいて進められています。

この駆除作戦では島全体に広く生息する外来種を根絶するために、空中作戦と地上作戦の二段階を組み合わせた戦略が採用されました。

まず、島全体に生息する外来種の個体数を広い範囲で一気に、そして迅速に減らすことを目的として、航空機による毒餌の散布が行われました。

その後、毒餌によって死亡したウサギの死骸を海鳥が食べて毒に当たるリスクを軽減するため、ウサギ出血性病ウイルスも導入されています。

次に、航空散布で生き残った残存個体を確実に排除し、駆除を完了させるため、熟練のハンターと特殊な訓練を受けた探索犬チームによる地上での捜索・駆除活動が行われました。

探索犬には無関係な在来種に影響を与えない捜索方法を習得させる必要があり、その訓練には約2年を要しています。

また、外来種の死骸の回収・処理も行われましたが、これは在来種が死骸を摂取するリスクを極力下げるための重要な作業でした。

こうして、駆除作業自体は2011年頃に完了しましたが、島の環境が過酷であるため、残存個体の有無を慎重に見極める、確認作業が必要でした。

この作業ではウサギの糞や毛、巣穴の匂い、さらにはネズミの痕跡までも識別できるよう、特別に訓練された探索犬が用いられました。

彼らは熟練ハンターと共に島中をくまなく歩き回り、わずかに残った個体を見逃さないよう丁寧に調査を行いました。

さらに、自動撮影カメラや粘着トラップ、植物再生の観察といった複数の科学的手法を組み合わせ、少なくとも3年間にわたり、生きた外来哺乳類が一匹も見つからないことを確認しました。

この徹底的なモニタリングの結果、2014年にマッコーリー島のウサギ・クマネズミ・ハツカネズミの根絶が公式に宣言されました。

外来種根絶事業として、マッコーリー島の成功は当時、世界最大規模の島で達成された例とされています。

それまでに、これほど広い島で外来動物を完全に根絶できた事例はほとんど存在しませんでした。

そのため研究者たちはこの成果を「人類史上最大級の根絶成功」と呼び、環境保全の歴史に残る出来事として高く評価しています。

回復と今後の展望

駆除後、マッコーリー島はゆっくりとですが、確実に息を吹き返し始めました。

まず植生が戻り始めたことがすべての出発点でした。

ウサギに食べられて裸地と化していた斜面に、苔や地衣類、タソックやマッコーリーキャベツが再び芽吹き、やがて背丈が高い植物が斜面を覆うようになりました。

背丈のある草本が戻ると、巣穴で暮らす海鳥たちが安心して営巣を再開できるようになります。

さらに、海鳥が戻ってきて糞を落とすと、土壌の栄養状態が改善され、植物の成長がさらに促されます。

こうした正の循環が起き、植生回復と鳥類回復が相互に強め合う様子が観察されました。

鳥類だけでなく、無視できないほど多様な小さな生き物たちも復活しています。

クモやハエ、トビムシといった節足動物が増え、研究者は小屋の中にクモの巣が戻ってきたと驚きを伝えました。

これも植生回復の副産物です。

ウサギがむしゃむしゃ食べていた植物が戻ることで、それを餌や生息場所にしていた虫などが回復し、結果としてそれらを捕食する小型捕食者や寄生者の食物連鎖が再構築されます。

ですが、回復が順風満帆だったわけではありません。

駆除の過程と直後にははっきりした負の側面も生じていました。

航空散布による毒餌は広範囲で効果的だったのですが、投下後に死んだネズミやウサギを食べた海鳥が中毒死する事例が報告されています。

さらに、根絶後も完全に安心できるわけではありません。

再侵入のリスクは常に残っており、上陸する船舶や物資、人員に対する厳格な検疫と監視が継続されています。

気候変動は海洋生態系の生産性や渡り鳥のタイミングを変える可能性があり、これが島の回復プロセスにどのように影響するかはまだ不確かです。

また、近年注目される鳥インフルエンザなどの病気や、新たな外来種が持ち込まれる危険もあります。

このような困難を乗り越えつつ、研究チームは継続的なモニタリングを通じて回復の詳細を追っています。

その知見は既に他の亜南極や南太平洋の島嶼保全プロジェクトに応用され、ニュージーランドやサウスジョージアなどでの根絶計画にも影響を与えています。

かつて荒れ果てたマッコーリー島は再び生命が息づく楽園へと生まれ変わろうとしています。

人間が引き起こした問題を、人間の手で正すことは簡単ではありません。

しかし、この島の復活は人間が自然とどう向き合うべきかを静かに教えてくれているのです。

生態系についてもっと学びたい方へ

この記事では、島の生態系のバランスを理解することの重要性について教えてくれました。

生物がどのような環境で生き、互いにどのように関係し合っているのかを知ること――それが、生態系の全体像を理解する第一歩です。

そこでおすすめしたいのが、『気候と生態系でわかる 地球の生物 大図鑑』(河出書房新社、2024年11月22日発売)です。

本書の特徴

本書は、単に個々の生物を紹介するだけでなく、気候帯や植生ごとのハビタット(生息地)に着目し、生態系を具体的に紹介する本邦初の図鑑です。

どんな生物も自然から切り離して見ることはできません。それぞれの生物が、どのような環境で、どのような関係性の中で生きているのかを理解することこそ、真の生物多様性の理解につながります。

主な内容

- 気候帯や植生に基づき、ハビタットごとの生態系の繊細なバランスを詳しく解説

- 微生物から哺乳類まで、地球上の多様な生物を網羅

- 約650点の貴重な写真と、約360点の図解・地図・グラフを掲載

- 人間による環境破壊や絶滅危機、そして環境保護活動までをわかりやすく紹介

著者・監修

クリス・パッカム(著)、ジュリア・シュローダー(監修)、山極壽一(監修)

仕様:大型本、376ページ、日本語

ハビタット(生息地)は、命の物語の宝庫です。この図鑑を通して、地球上のさまざまな生態系の神秘を学び、人間が自然とどう共存していくべきかを考えるきっかけにしていただければ幸いです。

この記事は動画でも見ることができます。

参考:From 300,000 rabbits to none: a Southern Ocean island is reborn | Environment | The Guardian

Agreement to Eradicate Rabbits on Macquarie Island – UNESCO World Heritage Centre

コメント