高級食材として知られるイセエビ。しかし、スーパーや市場に並んでいるのはすべて天然ものです。

実は、イセエビの養殖は非常に難しく、まだ実用化されていません。

なぜそんなに難しいのか?本記事はその謎に迫ります。

この記事の要約

- イセエビは孵化後、フィロソーマ幼生として約300日間もの長い浮遊生活を送り、商品として出荷できるサイズになるまでに約3年と非常に長い期間を要するため、生産性に問題があります。

- 幼生(フィロソーマ)は体が透明で長い脚が絡みやすく、脱皮の失敗で脚を欠損するリスクが高いため、飼育に細心の注意が必要です。

- フィロソーマ幼生は沈みやすく、フンや食べ残しで水槽の底が汚れやすいため、毎日新しい水槽に移し替える必要があり、清浄性を保つのが困難でした。

- 南伊豆栽培漁業センターが開発した回転型飼育装置により、水流を発生させて餌との遭遇率を上げ、底面の堆積物を減らすことで清浄性を確保し、生残率が約20%向上しました。

イセエビの生態

イセエビは十脚目イセエビ科に属するエビの一種で、日本列島の房総半島以南から台湾までの西太平洋沿岸と九州、朝鮮半島南部の岩礁やサンゴ礁に生息します。

食性は肉食性で、貝類やウニなど色々な小動物を主に捕食しますが、海藻を食べることもあり、昼間は岩棚や岩穴の中に潜み、夜になると獲物を探します。

イセエビの養殖が難しい理由

幼少期が長い

イセエビの養殖が難しい理由のひとつとして幼少期が長いことが挙げられます。

彼らの繁殖期は5から8月で、メスは産卵し小さな卵をブドウの房状にして腹に抱え、孵化するまでの1から2ヶ月間保護します。

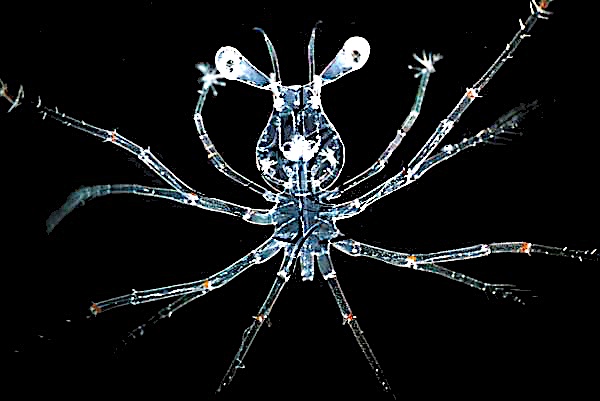

孵化した幼生はフィロソーマ幼生と呼ばれる形態で、広葉樹の葉のような透明な体に長い遊泳脚がついており、親とは似つかない体型をしています。

このフィロソーマは海流に乗って外洋まで運ばれ、プランクトンとして浮遊生活を送ります。この期間は非常に長く、約300日間にも及びます。

イセエビの成体の体長は通常20~30cmほどで、重量は1kg近くになります。

しかし、孵化時には体長が1.5mmほどしかありません。

それから成長するにつれて30回ほど脱皮して体長30mmほどに成長したフィロソーマはプエルルス幼生という形態に変態します。

プエルルス幼生はガラスエビとも呼ばれ、親エビに似た外見となりますが、体はまだ透明で、しかも大アゴや消化管が一時的に退化し、エサを取らないという特徴があります。

これはフィロソーマの時に蓄えた脂肪をエネルギーにし、脚で水を掻いて泳ぎながら沿岸部の岩礁をめざします。

無事、岩礁に辿り着いたプエルルス幼生は約1週間で脱皮し、親エビと同じ体型の稚エビとなって歩行生活を開始します。

イセエビは1年で体長10cm、2年で15cm、3年で18cm程度になると言われており、体長12cm前後で成熟期を迎えます。

このように、イセエビが商品として出荷されるまでには3年ほどかかり、非常に長い期間を要するため生産に向かないのです。

幼少期の飼育が難しい

また、この幼少期において技術的に良好な飼育条件を維持することは困難です。フィロソーマは長い脚が他の個体とからみあい、手足を損傷してしまう可能性があるので飼育には細心の注意が必要となります。

また、脱皮に失敗すると脚を欠損したり、場合によっては死んでしまったりすることがあります。

さらに成体は主に肉食性ですが、幼少期の適切な餌についてははっきりとしていません。

その他にもフィロソーマは沈みやすく、水槽の底に沈んだフンや食べ残しの影響を受けやすいため、水槽の底が汚れないよう毎日新しい水槽に移し換えなければならず、小さな容器でしか飼育できません。

フィロソーマの人工飼育の歴史は非常に長く、孵化幼生を用いた飼育が1899年に報告されて以来、100年以上にも及んでいるにもかかわらず、飼育が非常に困難なことから初めて稚エビまでの人工飼育に成功したのは1989年以降となっています。

現在、幼少期に利用できる餌としてアルテミアとムラサキイガイの生殖腺しかなく、非常に特殊な食性をしています。

アルテミアは小型の甲殻類で、世界各地の塩水湖に生息し、魚の生餌などに使用するためによく養殖されています。

養殖の取り組み

南伊豆栽培漁業センターでは1989年からイセエビのフィロソーマの飼育技術開発に取り組み、水量1~50ℓのアクリル製ボール型水槽を開発しました。

これにより、脱皮時に多く発生していた脚の欠損が軽減され、20~30尾の稚エビの生産が可能となったのです。

それでもフィロソーマを大人まで成長させることはまだ不安定で、元気な個体を安定的に飼育するため、どのようにすればいいかよく分かっていませんでした。

そのため、フィロソーマのより安定した飼育技術を確立するには、適切な人工飼料の開発と共に、幼生の生態に合わせて環境を制御できる飼育システムの開発が必要だとセンターは考えました。

フィロソーマを元気に育てるためには飼育水槽内を正常な環境に維持することが必須ですが、同時に飼育初期の餌として使用するアルテミアや生後30日前後から与えるムラサキイガイの生殖腺をより効率的に食べさせることが重要な要素となります。

そこで2000年より開発されたのが回転型飼育装置です。

回転型飼育装置は容量70ℓのアクリル製で、ドーナツを立てた形となっており、モーターにより回転速度を調整でき、換水や水温を制御できる特色を持っています。

回転速度を適正に保ち、水槽内に水流を発生させ、アルテミアやムラサキイガイの生殖腺を常に動かす事により、フィロソーマがエサに出会いやすくなりました。

また、水槽が常時縦に回転する為、底面の堆積物が少なくなり、清浄性が確保されて水槽を変える頻度が少なくなりました。

さらに幼生も沈まずに常に浮遊しているため、健康に育てることが可能になりました。

結果、回転型飼育装置を用いた飼育と従来の飼育方法の生残率を比較すると、生残率がおよそ20%向上しました。

今後の課題

回転型飼育装置によりイセエビの生存率が上がったものの、それでもまだ量産段階には至っていません。これは一般に事業化させるにはコストと手間がかかりすぎるためです。

今後、技術が発達し、イセエビを大量かつ安価に生産できる日が来れば、食卓に養殖のイセエビが並ぶ日が来るかもしれません。

関連記事:海の生き物の図鑑おすすめ23選!プランクトンからクジラの図鑑まで徹底レビュー | ジオチャン

日本の水族館でイセエビを見られる場所

イセエビは日本各地の水族館で見ることができます。特におすすめなのが、すさみ町立エビとカニの水族館です。

関連記事:「すさみ町立エビとカニの水族館|料金や魅力を写真付きで徹底紹介」 | ジオチャン

この水族館ではイセエビのタッチングコーナーがあり、間近で実際に触れながら観察することができます。

ほかにも、大阪の海遊館や東京の葛西臨海水族園でも展示されていますが、触れる体験ができるのはここだけです。

興味のある方はぜひ足を運んでみてください。混雑時期は、アソビューのオンラインチケットを使えば現地での支払い手続きが不要になり、スムーズに入場できます。

アソビューは日本国内のさまざまな体験型アクティビティやレジャーをネットで予約できるプラットフォームです。

遊園地やテーマパーク、陶芸やカヌーといった体験教室、動物ふれあい、日帰り温泉など、多彩なアクティビティを簡単に検索・比較でき、オンラインで予約・決済が可能です。

また、ギフトチケットも提供しており、家族や友人、カップル、一人旅など、さまざまな利用シーンに対応しています。

こちらからはすさみ町立エビとカニの水族館のチケットを直接予約できます。

ぜひ【オンラインチケット】で快適な水族館体験を!

▶チケット購入はこちら

参考:ja

コメント