20世紀、アメリカ西部ではウシやウマの飼料として重要なムラサキウマゴヤシの栽培が広く拡大しました。

しかし、このユーラシア原産の作物は、一般的に利用されているセイヨウミツバチでは受粉がうまくいかず、種子生産の効率が伸び悩んだため、農家たちは頭を抱えていました。

そんな中、乾燥した荒れ地から思いもよらぬ救世主が現れたのです。

それが、アメリカ在来の種であるアルカリバチ(Nomia melanderi)というハチでした。

当時ほとんど知られていなかったこのハチが、なぜムラサキウマゴヤシの受粉のプロとなれたのでしょうか。

本記事は農地と野生生物がともに築き上げた、世界でもまれに見る奇跡的な共存の物語を紹介しています。

この記事の要約

- セイヨウミツバチがムラサキウマゴヤシのトリップ機構を嫌がり、受粉効率が悪かった

- アルカリバチが偶然発見され、ムラサキウマゴヤシにとって理想的な送粉者だった

- 人工管理により1,700万匹を飼育し、収量が3〜4倍に

- 世界唯一の地中営巣性商業ハチとして60年以上の協力関係

ムラサキウマゴヤシの栽培拡大

20世紀、アメリカではムラサキウマゴヤシの種子栽培が西へと広がっていきました。

ムラサキウマゴヤシはマメ科の多年草で、乾燥や暑さに強く、栄養価の高い飼料としてウシやウマの餌に使われる作物です。

このユーラシア原産の作物は、アメリカ西部に導入された当初、花粉を運んで受粉を助ける生き物である送粉者がほとんどおらず、受粉効率が非常に低い状態でした。

セイヨウミツバチの限界

アメリカの農家が送粉者を必要とする際、大半はセイヨウミツバチを運び込みます。

しかし、ミツバチはムラサキウマゴヤシの蜜を好んで集めるものの、花粉の運搬効率が低いため、十分な受粉は期待できません。

1950年代まで、アメリカ中西部の種子農家は野生のハチや巣箱入りのミツバチに頼り、1ヘクタール栽培したとき、収穫できる量が最大でも150~200キログラムほどしか得られませんでした。

トリップ機構とミツバチの行動

ムラサキウマゴヤシの紫色の花には、ハチが蜜を求めて訪れると、隠れていた雄しべと雌しべがバネ仕掛けのように弾け飛ぶ、「トリップ」と呼ばれる特殊な受粉機構があります。

このトリップによって雄しべがハチの頭に勢いよくぶつかり、その衝撃で花粉がハチの体に付着し、次の花で受粉が成立します。

しかし、セイヨウミツバチはこのトリップによる頭部への衝撃や不快感を学習し、嫌がるようになります。

そのため、彼らは受粉が成立する正面から蜜を吸うことを避け、花の側面からこっそりと口吻を差し入れ、蜜だけを盗み取る行動をとるようになります。

その結果、ミツバチの体には受粉に必要な花粉が付着せず、ムラサキウマゴヤシの花を頻繁に訪れても、送粉者としての役割をほとんど果たさないのです。

そのため、種子を効率よく生産するには、特別に管理された大量かつ効果的な送粉者が必要とされました。

アルカリバチとの出会い

それが、公共の灌漑事業が始まったことによってインターマウンテンウェストやセントラルバレーといった西部の乾燥地域でもムラサキウマゴヤシの栽培が可能になると、ちょうどアルカリバチの生息域と重なることになりました。

このハチはそれまでほとんど知られていなかった種で、数十年前にようやく記載されたばかりでした。

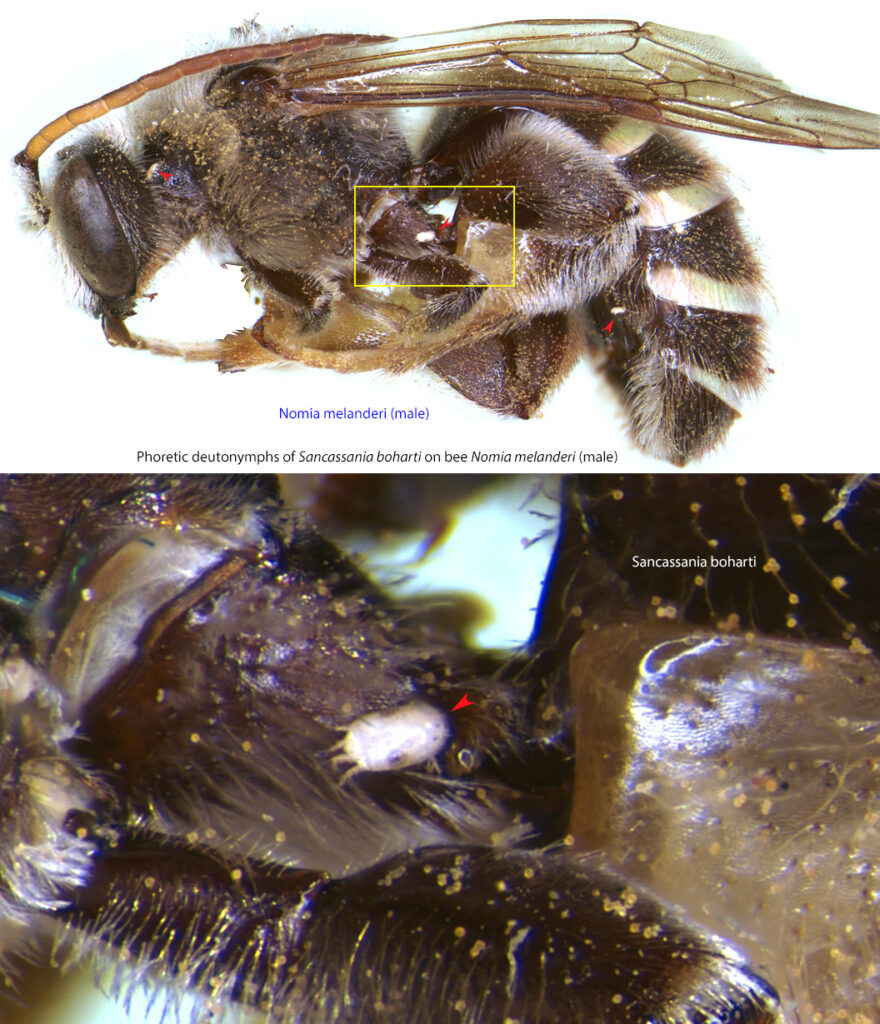

アルカリバチはアメリカ西部の乾燥地帯に生息する、地面に巣を作る単独性のハチです。

その緑やオレンジなど、美しく虹色に輝く腹部の帯は、とても特徴的で見分けやすいものです。

1940年代、この地域の一部の観察熱心な農家たちは、ムラサキウマゴヤシの畑のそばにある運河や灌漑によって湿った、塩分の多い土壌に、このハチが大量に巣を作っているのに気づきました。

アルカリバチは社会性を持たず、それぞれ単独で巣を作りますが、何千匹もの仲間が極めて狭い範囲に営巣する習性があります。

この周辺ではムラサキウマゴヤシの種子の収量も増えていました。

アルカリバチはムラサキウマゴヤシのトリップを恐れずに受粉を成功させていたのです。

そのため、農家は野生の巣の集団のすぐそばにムラサキウマゴヤシを植えるほどでした。

アルカリバチの巣作りと給餌

交尾を終えたアルカリバチのメスは地表の土を掘り、垂直の巣穴を作ります。

掘った土で小さな盛り土を作り、巣穴の内壁は腹部でたたき固めて滑らかに整え、さらに分泌液でコーティングして撥水性のある育房を完成させます。

この育房はいくつかが横に集まってクラスター状に作られています。

この巣は冬の間は土が湿って冷たいものの凍ることはほとんどないため、幼虫にとって最適な環境です。

そして、翌朝になると、メスは花粉と蜜を集めて育房に給餌し始めます。

ムラサキウマゴヤシを採餌する場合、1つの育房を満たすために数千回もの花訪問が必要です。

こうして給餌塊ができると、その上に細長いバナナ型の卵を産み付け、土で蓋をして育房を閉じます。

この時、蓋には空気や水蒸気が通る隙間があり、幼虫は呼吸できるようになっています。

産卵から3日ほどで幼虫が孵化し、この給餌塊を唯一の栄養源として食べることで、急速に成長するのです。

このように、温かく湿った塩分を含むアルカリ性の土壌が、アルカリバチの繁殖を支えています。

農家とアルカリバチのパートナーシップは、必要に迫られたことに加え、灌漑の影響による偶然が重なって、幸運にも生まれた関係なのです。

営巣地の管理

1950年代になると、一部の農家はアルカリバチの営巣地を積極的に管理し始めました。

アルカリバチの習性に対応するため、農家たちはさまざまな方法で営巣地の管理を試みてきました。

初期の管理方法としては、塩分を含んだ斜面の最上部に溝を掘り、そこから水が土壌に浸透していくようにする方法がありました。

近年、管理技術はさらに洗練されています。

現在確立されているのは、地中にポンプと穴のあいたパイプを張り巡らせるシステムです。

このパイプを通して水を供給し、その上に大量の塩を撒いて土壌を覆うという方法が採られています。

このシステムにより、アルカリバチが好む塩分と湿度の両方が最適化された営巣環境が、人工的に作り出されているのです。

農家がアルカリバチを利用し始めてから、ムラサキウマゴヤシの種子の収量は3から4倍、あるいはそれ以上に増加しました。

2021年には、この種子から生産されたアメリカのムラサキウマゴヤシの飼料価値は220億ドルに上っています。

他の送粉者との比較

他の地域のムラサキウマゴヤシの種子農家は、代わりにカナダからアルファルファハキリバチを購入します。

このハチは喜んでトリップさせてくれますが、非常に高価になることがあります。

また、巣作りのために植物の葉を切り取る習性があり、作物に損傷を与えるというデメリットがあります。

さらに、人工巣の設置や管理が必要で、繁殖には手間がかかるうえ、湿潤な環境では適応が難しいという課題もあります。

一方、アルカリバチは灌漑された土壌に自発的に営巣するため、管理の手間が少なく、葉を傷つけることもありません。

アルカリバチは一度の採餌で4.8から8キロの範囲を飛び回る、まさにムラサキウマゴヤシの受粉のプロです。

ワラワラ郡での成功

アルカリバチの営巣地の管理は現在、ワシントン州ワラワラの西側にある、木のない起伏に富んだ地域を中心に行われています。

アメリカ西部の多くの地域では、農家がアルカリバチの営巣地を耕して作物を作ったり、意図せず殺虫剤でハチを絶滅させたりしてきました。

しかし、このワラワラ郡の農家たちは対照的に、数十年の間にアルカリバチの営巣地を拡大し続けてきたのです。

3世代目のムラサキウマゴヤシ種子栽培農家が、今なお最大で1,700万匹ものメスのアルカリバチを管理し続けています。

これらのハチは数十か所の集合体で営巣しており、その密度は1平方メートルあたり最大で1,100個の巣に達します。

最も個体数の多い営巣地の集合体では、500万匹以上のメスが営巣した記録があり、最も古くから活動している場所は、ある農家の祖父によって60年前に開始されました。

これらの規模は、他のどの地中営巣性のハチにおいても類を見ないものです。

唯一の管理可能な地中営巣性ハチ

地面に巣を作るハチの中には、作物の受粉に役立つ種類もいくつかいます。

しかし、商業的に管理され、実際に作物の受粉に活用されているのはアルカリバチだけです。

ほとんどの他の管理可能なハチは、輸送や取り扱いが容易な木や茎、発泡スチロールなどの上に巣を作ります。

一方、アルカリバチは特定の条件下であれば効率的にムラサキウマゴヤシの受粉を行える、地面に巣を作るハチとしては珍しい管理可能なハチなのです。

ワラワラはアルカリバチとの協力関係により、全米のムラサキウマゴヤシ種子の4分の1を生産する重要な役割を担っています。

アルカリバチの保護

そのため、ワラワラではアルカリバチは非常に大切にされています。

アルカリバチを轢かないように速度制限をかけているところもあるほどです。

この地域では、時速20マイル、約32キロの制限速度標識の下に、「アルカリバチ区域」を示す小さな標識が設置されています。

これは、スピードを出す車が大量のアルカリバチを死に至らしめるため、郡条例に基づいて車の速度を落とすよう定められているのです。

課題と解決策

ただ、アルカリバチの管理が常に順風満帆だったわけではありません。

過去には大雨や農薬の使用が原因で、ハチが大量死する事態も発生しました。

しかし、この地域の農家たちは、毒性の最も低い農薬を試験し、過去10年間にわたり総合的病害虫管理プログラムを開発してきました。

このプログラムでは、有害な昆虫が有益な昆虫を特定の比率で上回ったときだけ農薬を散布するという厳格なルールが設けられています。

さらに、散布はハチが巣穴で眠っている夜間のみに限定されています。

これは、ハチに優しい農業を実践するための継続的な努力を示しています。

もっとハチについて知りたい方へ

アルカリバチのように、世界にはまだまだ私たちの知らない魅力的なハチたちが数多く存在しています。それぞれが独自の生態を持ち、生態系の中で重要な役割を果たしているのです。

もしあなたがハチの世界にもっと興味を持たれたなら、ぜひこちらの一冊を手に取ってみてください。

『世界のミツバチ・ハナバチ百科図鑑』

著者:ノア・ウィルソン=リッチ

出版社:河出書房新社

『世界のミツバチ・ハナバチ百科図鑑』は、ミツバチをはじめとする「ハナバチ(花蜂)」に特化した、珍しい図鑑です。

ハナバチとは、花の蜜や花粉を主な食料とする蜂の総称で、ミツバチやマルハナバチなど、花粉媒介を行う多くの種類が含まれます。アルカリバチもこのハナバチの仲間であり、花と蜂の深い結びつきを体現する存在です。

本書では、代表的な40種のハナバチを、美しい写真とともに詳しく紹介しています。ミツバチの巣作りや社会性といったユニークな生態はもちろん、単独性のハチたちの営巣行動や子育ての様子まで、多様なハチの世界を垣間見ることができます。

また、人間にとって欠かせない「はちみつ」についても、養蜂の歴史やその方法を丁寧に解説。古代から現代に至るまで、人間とハチがどのように関わり合ってきたのか、その長い歴史を知ることができます。

蜂の生態に興味がある方はもちろん、はちみつ好きや図鑑コレクターにもおすすめの一冊です。見て楽しく、読んで学べる、知的好奇心をくすぐる内容が満載となっています。

アルカリバチのような送粉者たちの多様な世界を、さらに深く知ることができます。人間と自然が協力し合うことで生まれる持続可能な関係について、この図鑑を通じて新たな発見があるかもしれません。

この記事はYouTubeの動画でも見ることができます。

参考:

コメント